Purgatorio, Canto XXXI

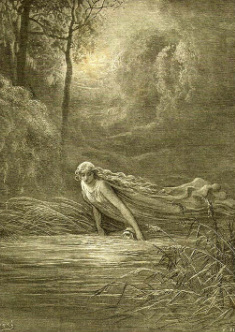

G. Doré, Immersione nel Lete

Piangendo dissi: "Le presenti cose

col falso lor piacer volser miei passi,

tosto che 'l vostro viso si nascose"...

Tratto m'avea nel fiume infin la gola,

e tirandosi me dietro sen giva

sovresso l'acqua lieve come scola...

Come in lo specchio il sol, non altrimenti

la doppia fiera dentro vi raggiava,

or con altri, or con altri reggimenti...

col falso lor piacer volser miei passi,

tosto che 'l vostro viso si nascose"...

Tratto m'avea nel fiume infin la gola,

e tirandosi me dietro sen giva

sovresso l'acqua lieve come scola...

Come in lo specchio il sol, non altrimenti

la doppia fiera dentro vi raggiava,

or con altri, or con altri reggimenti...

Argomento del Canto

Ancora nel Paradiso Terrestre. Confessione di Dante e nuove accuse di Beatrice. Dante sviene, poi Matelda lo immerge nel Lete. Dante è condotto davanti a Beatrice, che si svela.

È la tarda mattinata di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

È la tarda mattinata di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

Accuse di Beatrice e confessione di Dante (1-36)

Beatrice, che finora ha parlato agli angeli, si rivolge direttamente a Dante al di là del fiume Lete e lo esorta a dire se le sue parole sono vere, poiché le sue accuse devono essere accompagnate dalla confessione del poeta. Dante è così confuso che tenta invano di parlare, quindi la donna, irritata, gli chiede cosa pensa e lo invita a rispondere, in quanto l'acqua del Lete non ha ancora cancellato in lui la memoria dei peccati commessi. La paura spinge Dante a pronunciare un debole «sì», poi scoppia subito a piangere, come una balestra che scocca una freccia con troppa tensione e spezza la corda, facendo arrivare il dardo a bersaglio con poca forza. Beatrice chiede a Dante quali ostacoli insuperabili gli hanno impedito di perseguire il bene attraverso il suo amore per lei, e quali vantaggi invece lo hanno indotto a ricercare gli altri beni terreni. Dante sospira amaramente, quindi risponde a fatica dicendo che i beni che aveva davanti lo irretirono col loro aspetto piacevole, non appena Beatrice morì.

Nuovi rimproveri di Beatrice (37-63)

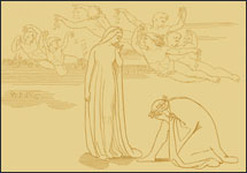

J. Flaxman, Pentimento di Dante

Beatrice ribatte che se anche Dante tacesse o negasse la propria colpa, questa le sarebbe comunque nota dal momento che la legge nella mente di Dio; tuttavia, quando il peccatore confessa, ciò attenua la severità del giudizio divino. E affinché Dante provi minor vergogna per il suo errore, imparando a essere più forte in futuro, la donna lo invita a smettere di piangere e ascoltarla, comprendendo che la sua morte terrena avrebbe dovuto condurlo in una direzione opposta. Beatrice spiega che Dante sulla Terra non vide mai una bellezza superiore a quella del suo corpo mortale, che ora giace sepolto: dunque quale altra creatura terrena poteva suscitare il desiderio del poeta dopo la sua morte? Questa avrebbe dovuto indurlo a desiderare i beni eterni, invece di volare in basso seguendo una giovane donna o altri beni passeggeri; un giovane uccellino può cadere in una trappola, ma un volatile adulto non si lascia certo irretire come invece ha dimostrato Dante.

Pentimento e svenimento di Dante (64-90)

J. Flaxman, Immersione nel Lete

Dante ascolta in silenzio e a capo chino come un fanciullo che viene rimproverato e si pente, quando Beatrice lo invita ad alzare lo sguardo e a sopportare una pena maggiore osservandola. Il poeta obbedisce non senza resistenza, come un cerro robusto che viene sradicato con difficoltà da un vento impetuoso, quindi vede che gli angeli hanno cessato di spargere fiori. Dante vede Beatrice che fissa il grifone e pur sotto il velo gli pare che superi in bellezza la donna conosciuta in Terra, più di quanto questa superasse le altre donne. Dante prova odio verso ciò che, sulla Terra, lo ha distolto dall'amore di Beatrice, quindi la forza del pentimento è tale che il poeta sviene e solo Beatrice sa cosa gli sia accaduto dopo.

Immersione nel Lete (91-102)

Quando Dante riprende i sensi, si ritrova immerso fino alla gola nel fiume Lete, con Matelda che lo sovrasta e lo esorta ad aggrapparsi a lei con forza. La donna cammina leggera sull'acqua, tirandosi dietro Dante, finché giungono presso la sponda opposta e il poeta sente gli angeli cantare 'Asperges me' con indicibile dolcezza. Matelda apre le braccia e spinge la testa di Dante sott'acqua, costringendolo a bere.

Immersione nel Lete (91-102)

Quando Dante riprende i sensi, si ritrova immerso fino alla gola nel fiume Lete, con Matelda che lo sovrasta e lo esorta ad aggrapparsi a lei con forza. La donna cammina leggera sull'acqua, tirandosi dietro Dante, finché giungono presso la sponda opposta e il poeta sente gli angeli cantare 'Asperges me' con indicibile dolcezza. Matelda apre le braccia e spinge la testa di Dante sott'acqua, costringendolo a bere.

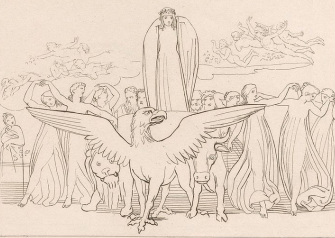

Dante è condotto davanti a Beatrice (103-126)

Sassetta, Le virtù teologali

Matelda trae Dante fuori dall'acqua e lo affida alle quattro donne che danzano alla sinistra del carro, ciascuna delle quali lo abbraccia. Le donne cantano di essere ninfe e, al tempo stesso, stelle in cielo, essendo state ordinate come ancelle per Beatrice prima che questa nascesse. Affermano di voler condurre Dante di fronte a Beatrice, ma il poeta dovrà essere aiutato dalle altre tre donne danzanti a fissare il suo sguardo negli occhi della donna. Le quattro ninfe portano Dante al petto del grifone, quindi lo invitano a guardare gli occhi di Beatrice, simili a degli smeraldi. Dante fissa gli occhi della donna, che sono a loro volta fissi sul grifone: l'animale si riflette in essi come in uno specchio, mostrando ora una, ora l'altra sua natura. Dante è meravigliato nel vedere che il grifone resta lo stesso, mentre la sua immagine riflessa trasmuta continuamente.

Beatrice si svela (127-145)

J. Flaxman, Beatrice si svela

Dante continua a osservare quello spettacolo che, pur saziando i suoi occhi, gli infonde continuo desiderio, quando le tre donne alla destra del carro si fanno avanti continuando la loro danza e dimostrando di appartenere a una più alta condizione. Le tre donne cantano e si rivolgono a Beatrice invitandola a guardare Dante con i suoi occhi, per vedere i quali egli ha percorso tanta strada: la donna deve fare loro la grazia di svelarsi e mostrare il suo sorriso che manifesta la sua bellezza di beata. Beatrice esaudisce tale desiderio e Dante non è in grado di descrivere pienamente la sua bellezza sfolgorante, poiché anche un poeta che si fosse esercitato assiduamente in quest'arte avrebbe la mente offuscata nel vano tentativo di rappresentare Beatrice quale apparve in quel momento.

|

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto dei Canti XXX-XXXIII, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

Interpretazione complessiva

Il Canto è diviso in due parti, la prima delle quali prosegue il dialogo iniziato fra Dante e Beatrice nell'episodio precedente (con nuove dettagliate accuse della donna, il pentimento e lo svenimento del poeta), mentre la seconda descrive l'immersione di Dante nel Lete e la sua presentazione a Beatrice, che si svela. L'inizio è la ripresa della situazione finale del Canto XXX, con Beatrice che esorta duramente Dante a confessare le proprie colpe per completare il rito della purificazione: la confessione serve a ottundere la lama della giustizia divina, e ad essa il poeta perviene non senza difficoltà, dapprima non riuscendo neppure a parlare e in seguito pronunciando alcune deboli parole, con le quali ammette di aver tradito la memoria di Beatrice morta per seguire beni terreni allettanti e ingannevoli, che lo distolsero dalla retta via (sono le imagini di ben... false già citate in XXX, 131 e che Beatrice poco oltre definirà serene, che col loro canto melodioso hanno irretito Dante sulla loro strada peccaminosa; cfr. anche XIX, 7 ss., il sogno della femmina balba). Questi beni sono parte del cosiddetto traviamento di Dante, un peccato di natura morale e, forse, anche intellettuale che secondo Beatrice ha frapposto fossati e catene sulla strada del bene e che corrisponde probabilmente ad amori sensuali e terreni, come le sue successive parole sembrano dichiarare: nessuna donna mortale fu mai bella come lei quand'era in vita, quindi dopo la sua morte Dante non avrebbe dovuto subire il fascino di altre donne terrene, come invece avvenne a causa di una pargoletta, di una giovane e bella donna che lo fece innamorare di sé. È difficile ipotizzare chi fosse realmente costei (forse la «donna gentile», o la Petra, o la donna che con lo stesso senhal Dante canta nelle Rime), sempre che dietro di essa, come dietro la «donna gentile», non si celi il signifcato allegorico della filosofia, ma è chiaro che questa pargoletta ha deviato il volo di Dante verso il basso, proprio come un uccello che si è lasciato allettare da un'esca ed è caduto nella rete del cacciatore, cosa che a Dante non doveva succedere proprio perché la morte di Beatrice gli aveva dimostrato che la bellezza materiale è fugace e passeggera. La metafora del fedele che, come un uccello, deve volare verso il Cielo e i suoi beni eterni e non lasciarsi irretire dagli allettamenti del mondo non è nuova (anche in XIV, 145-151 Virgilio paragona le lusinghe del demonio a un'esca che alletta gli uomini, mentre in XIX, 58 ss. le lusinghe del cielo sono dette il logoro, il richiamo che deve far volare alto il falcone); il richiamo di Beatrice fa il suo effetto e produce un acuto pentimento in Dante, che riconosce la sua donna più bella di quand'era in vita, più di quanto lo fosse rispetto alle altre donne, quindi prova sincera avversione verso ciò che lo aveva distolto dal suo amore per lei, da intendersi come un amore terreno o la ricerca filosofica in contrasto col significato allegorico di Beatrice-teologia.

Lo svenimento di Dante fa da cerniera tra le due parti del Canto, poiché al suo risveglio il poeta è immerso nel fiume sino alla gola, con Matelda che lo conduce all'altra sponda e lo costringe a bere l'acqua che cancellerà la memoria del peccato commesso. Ha inizio a questo punto un complesso rituale in cui, oltre a Matelda, entrano in scena le quattro donne che danzano alla sinistra del carro e alle quali Dante è affidato una volta uscito dall'acqua: esse rappresentano le virtù cardinali e le loro parole confermano tale interpretazione, presentandosi al contempo come ninfe nell'Eden e stelle in cielo (le quattro stelle di I, 22 ss.) e dichiarando di essere state ancelle di Beatrice prima della sua nascita, quindi, fuor di metafora, di aver preparato il mondo all'avvento di Cristo e alla Rivelazione di cui Beatrice è allegoria. Le quattro donne conducono Dante a lei perché possa guardarla negli occhi, ma per aiutarlo a questo interverranno le altre donne, simbolo delle virtù teologali e che si mostreranno a Dante di più alto tribo, di una condizione più elevata in quanto sono le virtù direttamente infuse dalla Grazia divina nell'uomo redento, dopo che si è riappropriato di quelle cardinali con l'espiazione. Dante fissa lo sguardo negli occhi di Beatrice paragonati a smeraldi, pietra che nei lapidari medievali rappresentava la giustizia: sono gli occhi da cui Amore lo ha trafitto quando la donna era in vita, e adesso vede riflessa in essi l'immagine del grifone, che raffigura Cristo e le cui due nature (umana e divina) si alternano nello sguardo di Beatrice. Il legame Beatrice-grifone si spiega in quanto la donna è allegoria della Verità rivelata e della Grazia, resa possibile in seguito all'avvento di Cristo, mentre già nella Vita nuova Beatrice era rappresentata con immagini cristologiche: Dante è quasi perso in quell'incredibile visione, quando le tre donne invitano Beatrice a svelarsi e a mostrare la propria accresciuta bellezza di beata al poeta, definito suo fedele in ragione del vincolo di vassallaggio amoroso che lo legava a lei in vita (e che ora, nell'Aldilà, è un amore spogliato di ogni connotazione materiale e terrena). Il Canto si chiude con lo svelarsi di Beatrice, la cui bellezza è tale che la parola poetica di Dante è del tutto insufficiente a descriverla, con una situazione che tante volte si riproporrà nella rappresentazione del Paradiso (è la cosiddetta «poetica dell'inesprimibile», che nella III Cantica sarà riferita sia a Beatrice, sia alle bellezze eterne e ineffabili del terzo regno).

Lo svenimento di Dante fa da cerniera tra le due parti del Canto, poiché al suo risveglio il poeta è immerso nel fiume sino alla gola, con Matelda che lo conduce all'altra sponda e lo costringe a bere l'acqua che cancellerà la memoria del peccato commesso. Ha inizio a questo punto un complesso rituale in cui, oltre a Matelda, entrano in scena le quattro donne che danzano alla sinistra del carro e alle quali Dante è affidato una volta uscito dall'acqua: esse rappresentano le virtù cardinali e le loro parole confermano tale interpretazione, presentandosi al contempo come ninfe nell'Eden e stelle in cielo (le quattro stelle di I, 22 ss.) e dichiarando di essere state ancelle di Beatrice prima della sua nascita, quindi, fuor di metafora, di aver preparato il mondo all'avvento di Cristo e alla Rivelazione di cui Beatrice è allegoria. Le quattro donne conducono Dante a lei perché possa guardarla negli occhi, ma per aiutarlo a questo interverranno le altre donne, simbolo delle virtù teologali e che si mostreranno a Dante di più alto tribo, di una condizione più elevata in quanto sono le virtù direttamente infuse dalla Grazia divina nell'uomo redento, dopo che si è riappropriato di quelle cardinali con l'espiazione. Dante fissa lo sguardo negli occhi di Beatrice paragonati a smeraldi, pietra che nei lapidari medievali rappresentava la giustizia: sono gli occhi da cui Amore lo ha trafitto quando la donna era in vita, e adesso vede riflessa in essi l'immagine del grifone, che raffigura Cristo e le cui due nature (umana e divina) si alternano nello sguardo di Beatrice. Il legame Beatrice-grifone si spiega in quanto la donna è allegoria della Verità rivelata e della Grazia, resa possibile in seguito all'avvento di Cristo, mentre già nella Vita nuova Beatrice era rappresentata con immagini cristologiche: Dante è quasi perso in quell'incredibile visione, quando le tre donne invitano Beatrice a svelarsi e a mostrare la propria accresciuta bellezza di beata al poeta, definito suo fedele in ragione del vincolo di vassallaggio amoroso che lo legava a lei in vita (e che ora, nell'Aldilà, è un amore spogliato di ogni connotazione materiale e terrena). Il Canto si chiude con lo svelarsi di Beatrice, la cui bellezza è tale che la parola poetica di Dante è del tutto insufficiente a descriverla, con una situazione che tante volte si riproporrà nella rappresentazione del Paradiso (è la cosiddetta «poetica dell'inesprimibile», che nella III Cantica sarà riferita sia a Beatrice, sia alle bellezze eterne e ineffabili del terzo regno).

Note e passi controversi

Al v. 4 sanza cunta vuol dire «senza indugio», dal lat. med. cuncta, attestato da Uguccione da Pisa.

La similitudine ai vv. 16-21, variamente interpretata, indica che Dante parla debolmente perché oppresso da troppo dolore, come la balestra quando scocca la freccia con la corda troppo tesa, per cui la corda si spezza e la freccia giunge a bersaglio con poca forza.

Il v. 42 indica che la giustizia divina diventa meno severa di fronte a una confessione, come la mola che smussa il filo della lama se si volge contro il taglio.

I vv. 50-51 troveranno eco in Petrarca: cfr. Canzoniere, CXXVI, 2 (le belle membra), 34-35 (già terra in fra le pietre / vedendo).

I vv. 61-63 indicano che un giovane uccellino può lasciarsi irretire dal cacciatore, ma quello adulto riesce ad evitare trappole e frecce scagliate a suo danno.

Barba (v. 68) indica genericamente il mento, o il viso; Beatrice usa il termine in senso ironico, per indicare l'età adulta di Dante.

Il vento indicato al v. 72 è il libeccio, che spira dall'Africa (la terra di Iarba, il re dei Getuli pretendente di Didone).

Il v. 91 vuol dire che il cuore restituisce la virtù, la forza vitale, nelle membra esterne, quindi Dante rinviene (la fisiologia medievale riteneva che lo svenimento fosse causato dal riflusso di tutto il sangue al cuore).

Al v. 96 scola vale «gondola», «barca leggera e piatta», da scaula che è parola attestata in area veneto-romagnola; meno probabile il significato di «spola», perché Matelda scivola a fior d'acqua e non va avanti e indietro.

Il v. 98 cita un versetto del Salmo Miserere (L), che recita: Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor («Mi aspergerai con l'issopo e sarò puro; mi laverai e sarò più bianco della neve»).

Al v. 117 ti trasse le sue armi vuol dire «ti lanciò i suoi dardi».

Al v. 126 ne l'idolo suo indica «nella sua immagine riflessa», cioè negli occhi di Beatrice.

Al v. 132 caribo indica probabilmente una danza.

La seconda bellezza di Beatrice (v. 138) può indicare quella della bocca in aggiunta a quella degli occhi, ma forse è la bellezza sovrumana della donna non più mortale.

Il v. 144 è stato variamente interpretato, benché il senso sia poco chiaro: forse vuol dire «là dove le sfere celesti con la loro armonia ti circondano».

La similitudine ai vv. 16-21, variamente interpretata, indica che Dante parla debolmente perché oppresso da troppo dolore, come la balestra quando scocca la freccia con la corda troppo tesa, per cui la corda si spezza e la freccia giunge a bersaglio con poca forza.

Il v. 42 indica che la giustizia divina diventa meno severa di fronte a una confessione, come la mola che smussa il filo della lama se si volge contro il taglio.

I vv. 50-51 troveranno eco in Petrarca: cfr. Canzoniere, CXXVI, 2 (le belle membra), 34-35 (già terra in fra le pietre / vedendo).

I vv. 61-63 indicano che un giovane uccellino può lasciarsi irretire dal cacciatore, ma quello adulto riesce ad evitare trappole e frecce scagliate a suo danno.

Barba (v. 68) indica genericamente il mento, o il viso; Beatrice usa il termine in senso ironico, per indicare l'età adulta di Dante.

Il vento indicato al v. 72 è il libeccio, che spira dall'Africa (la terra di Iarba, il re dei Getuli pretendente di Didone).

Il v. 91 vuol dire che il cuore restituisce la virtù, la forza vitale, nelle membra esterne, quindi Dante rinviene (la fisiologia medievale riteneva che lo svenimento fosse causato dal riflusso di tutto il sangue al cuore).

Al v. 96 scola vale «gondola», «barca leggera e piatta», da scaula che è parola attestata in area veneto-romagnola; meno probabile il significato di «spola», perché Matelda scivola a fior d'acqua e non va avanti e indietro.

Il v. 98 cita un versetto del Salmo Miserere (L), che recita: Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor («Mi aspergerai con l'issopo e sarò puro; mi laverai e sarò più bianco della neve»).

Al v. 117 ti trasse le sue armi vuol dire «ti lanciò i suoi dardi».

Al v. 126 ne l'idolo suo indica «nella sua immagine riflessa», cioè negli occhi di Beatrice.

Al v. 132 caribo indica probabilmente una danza.

La seconda bellezza di Beatrice (v. 138) può indicare quella della bocca in aggiunta a quella degli occhi, ma forse è la bellezza sovrumana della donna non più mortale.

Il v. 144 è stato variamente interpretato, benché il senso sia poco chiaro: forse vuol dire «là dove le sfere celesti con la loro armonia ti circondano».

Testo

«O tu che se’ di là

dal fiume sacro»,

volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m’era paruto acro, 3 ricominciò, seguendo sanza cunta, «dì, dì se questo è vero: a tanta accusa tua confession conviene esser congiunta». 6 Era la mia virtù tanto confusa, che la voce si mosse, e pria si spense che da li organi suoi fosse dischiusa. 9 Poco sofferse; poi disse: «Che pense? Rispondi a me; ché le memorie triste in te non sono ancor da l’acqua offense». 12 Confusione e paura insieme miste mi pinsero un tal «sì» fuor de la bocca, al quale intender fuor mestier le viste. 15 Come balestro frange, quando scocca da troppa tesa la sua corda e l’arco, e con men foga l’asta il segno tocca, 18 sì scoppia’ io sottesso grave carco, fuori sgorgando lagrime e sospiri, e la voce allentò per lo suo varco. 21 Ond’ella a me: «Per entro i mie’ disiri, che ti menavano ad amar lo bene di là dal qual non è a che s’aspiri, 24 quai fossi attraversati o quai catene trovasti, per che del passare innanzi dovessiti così spogliar la spene? 27 E quali agevolezze o quali avanzi ne la fronte de li altri si mostraro, per che dovessi lor passeggiare anzi?». 30 Dopo la tratta d’un sospiro amaro, a pena ebbi la voce che rispuose, e le labbra a fatica la formaro. 33 Piangendo dissi: «Le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che ‘l vostro viso si nascose». 36 Ed ella: «Se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua: da tal giudice sassi! 39 Ma quando scoppia de la propria gota l’accusa del peccato, in nostra corte rivolge sé contra ‘l taglio la rota. 42 Tuttavia, perché mo vergogna porte del tuo errore, e perché altra volta, udendo le serene, sie più forte, 45 pon giù il seme del piangere e ascolta: sì udirai come in contraria parte mover dovieti mia carne sepolta. 48 Mai non t’appresentò natura o arte piacer, quanto le belle membra in ch’io rinchiusa fui, e che so’ ‘n terra sparte; 51 e se ‘l sommo piacer sì ti fallio per la mia morte, qual cosa mortale dovea poi trarre te nel suo disio? 54 Ben ti dovevi, per lo primo strale de le cose fallaci, levar suso di retro a me che non era più tale. 57 Non ti dovea gravar le penne in giuso, ad aspettar più colpo, o pargoletta o altra vanità con sì breve uso. 60 Novo augelletto due o tre aspetta; ma dinanzi da li occhi d’i pennuti rete si spiega indarno o si saetta». 63 Quali fanciulli, vergognando, muti con li occhi a terra stannosi, ascoltando e sé riconoscendo e ripentuti, 66 tal mi stav’io; ed ella disse: «Quando per udir se’ dolente, alza la barba, e prenderai più doglia riguardando». 69 Con men di resistenza si dibarba robusto cerro, o vero al nostral vento o vero a quel de la terra di Iarba, 72 ch’io non levai al suo comando il mento; e quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen de l’argomento. 75 E come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature da loro aspersion l’occhio comprese; 78 e le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volta in su la fiera ch’è sola una persona in due nature. 81 Sotto ‘l suo velo e oltre la rivera vincer pariemi più sé stessa antica, vincer che l’altre qui, quand’ella c’era. 84 Di penter sì mi punse ivi l’ortica che di tutte altre cose qual mi torse più nel suo amor, più mi si fé nemica. 87 Tanta riconoscenza il cor mi morse, ch’io caddi vinto; e quale allora femmi, salsi colei che la cagion mi porse. 90 Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna ch’io avea trovata sola sopra me vidi, e dicea: «Tiemmi, tiemmi!». 93 Tratto m’avea nel fiume infin la gola, e tirandosi me dietro sen giva sovresso l’acqua lieve come scola. 96 Quando fui presso a la beata riva, ‘Asperges me’ sì dolcemente udissi, che nol so rimembrar, non ch’io lo scriva. 99 La bella donna ne le braccia aprissi; abbracciommi la testa e mi sommerse ove convenne ch’io l’acqua inghiottissi. 102 Indi mi tolse, e bagnato m’offerse dentro a la danza de le quattro belle; e ciascuna del braccio mi coperse. 105 «Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle: pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle. 108 Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo lume ch’è dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là, che miran più profondo». 111 Così cantando cominciaro; e poi al petto del grifon seco menarmi, ove Beatrice stava volta a noi. 114 Disser: «Fa che le viste non risparmi; posto t’avem dinanzi a li smeraldi ond’Amor già ti trasse le sue armi». 117 Mille disiri più che fiamma caldi strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, che pur sopra ‘l grifone stavan saldi. 120 Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri, or con altri reggimenti. 123 Pensa, lettor, s’io mi maravigliava, quando vedea la cosa in sé star queta, e ne l’idolo suo si trasmutava. 126 Mentre che piena di stupore e lieta l’anima mia gustava di quel cibo che, saziando di sé, di sé asseta, 129 sé dimostrando di più alto tribo ne li atti, l’altre tre si fero avanti, danzando al loro angelico caribo. 132 «Volgi, Beatrice, volgi li occhi santi», era la sua canzone, «al tuo fedele che, per vederti, ha mossi passi tanti! 135 Per grazia fa noi grazia che disvele a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele». 138 O isplendor di viva luce etterna, chi palido si fece sotto l’ombra sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna, 141 che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti là dove armonizzando il ciel t’adombra, quando ne l’aere aperto ti solvesti? 145 |

ParafrasiBeatrice, rivolgendo direttamente a me le sue parole che, anche indirettamente, mi erano sembrate aspre, ricominciò a parlare senza frapporre indugio: «O tu che sei al di là del fiume sacro, dimmi, dimmi se questo è vero: a una tale accusa è necessario che sia unita la tua confessione».

La mia virtù era così confusa che la mia voce si mosse, e si fermò prima che fosse emessa dagli organi preposti alla parola. Lei pazientò un poco, poi disse: «Cosa pensi? Rispondimi, poiché il ricordo del peccato non è stato ancora cancellato in te dall'acqua del Lete». La confusione e la paura, mescolate insieme, mi spinsero fuori dalla bocca un «sì» così debole che, per capirlo, fu necessaria la vista e non l'udito. Come una balestra spezza la corda e l'arco, quando scocca una freccia con eccessiva tensione, e il dardo arriva a bersaglio con poca forza, così io scoppiai sotto il peso dell'angoscia e buttai fuori lacrime e sospiri, e la voce fu emessa con minore vigoria. Allora lei mi disse: «Seguendo il desiderio che ti ispiravo e che ti spingeva ad amare il bene, oltre il quale non c'è nulla a cui aspirare, quali fossati posti di traverso o quali catene trovasti, per cui dovessi lasciare la speranza di oltrepassarli? E quali facilità, quali vantaggi ti si mostrarono nell'aspetto degli altri beni, per cui dovessi vagheggiarli?» Dopo aver tratto un amaro sospiro, a malapena trovai la voce per rispondere e le labbra parlarono a fatica. Dissi piangendo: «I beni che avevo di fronte, col loro aspetto piacevole, distolsero i miei passi non appena il vostro viso fu nascosto a me (dopo la vostra morte)». E lei: «Se anche tu tacessi o negassi ciò che confessi, la tua colpa non sarebbe meno evidente: la apprendo da un giudice così infallibile! (Dio) Ma quando l'accusa del peccato viene pronunciata da chi l'ha commesso, nel nostro tribunale la mola rivolge se stessa contro il taglio (la giustizia divina è meno severa). Tuttavia, perché tu ti vergogni meno del tuo errore e perché un'altra volta tu sia più forte ascoltando le sirene, cessa la ragione del tuo pianto e ascolta: così sentirai come la mia morte terrena avrebbe dovuto condurti su una strada opposta a quella che hai seguito. La natura o l'arte non ti mostrò mai una bellezza paragonabile a quella del corpo mortale in cui io fui rinchiusa, e che ora è sparso sottoterra; e se quella meravigliosa bellezza ti venne meno con la mia morte, quale altra cosa terrena poteva poi suscitare il tuo desiderio? Avresti dovuto, dopo quella prima delusione dei beni fugaci, sollevarti in alto dietro a me che non ero più terrena e passeggera. Non avrebbe dovuto farti volare in basso, aspettando altri colpi della sorte, una giovane donna o un altro bene terreno vano e effimero. Un giovane uccellino aspetta due o tre colpi; ma di fronte ai volatili adulti il cacciatore dispiega le reti o scaglia le frecce invano». Come i fanciulli, vergognandosi, se ne stanno muti con gli occhi a terra, ascoltando e ammettendo la propria colpa, pentiti, così stavo io; e lei disse: «Poiché ascoltando le mie parole provi dolore, alza la barba (il mento) e ne proverai di più guardandomi». Un robusto cerro (quercia) è sradicato da un vento della nostra terra o da quello che soffia dall'Africa (libeccio) con minore resistenza di quanto io non sollevai il mento al suo comando; e quando mi ordinò di alzare il viso con la parola «barba», compresi subito il suo amaro rimprovero. E non appena io sollevai il viso, l'occhio capì che gli angeli avevano cessato di spargere i fiori; e i miei occhi, ancora poco sicuri, videro Beatrice rivolta alla fiera (grifone) che è una sola persona con due nature. Anche se Beatrice era velata e al di là del fiume, pure mi sembrava superare in bellezza lei stessa da viva, più di quanto lei, da viva, superasse tutte le altre donne. L'ortica del pentimento mi punse a tal punto, che, rispetto a tutte le altre cose, quella che più mi distolse dall'amore per Beatrice mi si fece più odiosa. Questo riconoscimento mi colpì il cuore a tal punto che caddi svenuto; e come divenni allora, lo sa colei (Beatrice) che me ne fornì la causa (col rimprovero). Poi, quando il cuore mi restituì la forza vitale nelle membra esterne (rinvenni), vidi la donna (Matelda) che avevo incontrato da sola stare sopra di me, dicendo: «Aggrappati a me!» Mi aveva immerso nel fiume sino alla gola, e tirandosi dietro me se ne andava sull'acqua, scivolando leggera come una gondola. Quando fui vicino alla sponda opposta, sentii gli angeli cantare 'Mi aspergerai' con tale dolcezza che non solo non so descriverlo, ma neppure me lo ricordo. La bella donna aprì le braccia, mi abbracciò la testa e mi immerse al punto da costringermi a inghiottire l'acqua. Poi mi tirò fuori e mi affidò, bagnato, alla danza delle quattro donne, ciascuna delle quali mi coprì col suo braccio. «Noi qui siamo ninfe e in cielo siamo stelle: prima che Beatrice venisse al mondo, fummo create come sue ancelle. Ti condurremo ai suoi occhi; ma saranno le altre tre donne ad aguzzare i tuoi occhi perché tu possa osservare il lume che c'è al loro interno, poiché esse hanno la vista più profonda». Così iniziarono a cantare; e poi mi portarono con sé al petto del grifone, dove Beatrice stava rivolta verso di noi. Dissero: «Guarda i suoi occhi senza risparmio: ti abbiamo posto davanti agli smeraldi (i suoi occhi verdi) da cui Amore ti lanciò i suoi dardi (che ti fecero innamorare)». Mille desideri, più caldi della fiamma, strinsero i miei occhi agli occhi splendenti di Beatrice, che erano fissi sul grifone. Come il sole in uno specchio, non diversamente la fiera duplice vi si rifletteva dentro, ora con un atteggiamento, ora con un altro (vi si riflettevano separate le sue due nature, umana e divina). Pensa, lettore, quale era la mia meraviglia, quando vedevo il grifone restare uguale a se stesso e trasmutarsi nell'immagine riflessa. Mentre la mia anima, piena di stupore e lieta, gustava quel cibo che, saziandola, la rendeva sempre più assetata, le altre tre donne, dimostrando nei propri atti di appartenere a una condizione più elevata, si fecero avanti ballando nella loro danza angelica. Il loro canto diceva: «Beatrice, volgi i tuoi occhi santi al tuo fedele che, per vederti, ha percorso tanta strada! Per tua grazia, concedi a noi di svelare a lui il tuo sorriso, così che possa vedere la seconda bellezza che tu celi». O splendore di viva luce eterna, chi si fece pallido sotto l'ombra di Parnaso o bevve alla sua fonte (si esercitò nella poesia) a tal punto, da non sembrare di avere la mente offuscata, tentando di descrivere come apparisti là dove le sfere celesti con la loro armonia ti circondano, quando ti svelasti nell'aria aperta? |