Paradiso, Canto XVI

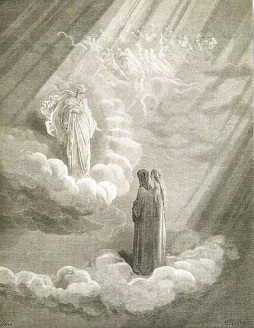

G. Doré, Cacciaguida

"...Li antichi miei e io nacqui nel loco

dove si trova pria l'ultimo sesto

da quei che corre il vostro annual gioco..."

"...Sempre la confusion de le persone

principio fu del mal de la cittade,

come del vostro il cibo che s'appone..."

"...Con queste genti, e con altre con esse,

vid'io Fiorenza in sì fatto riposo,

che non avea cagione onde piangesse..."

dove si trova pria l'ultimo sesto

da quei che corre il vostro annual gioco..."

"...Sempre la confusion de le persone

principio fu del mal de la cittade,

come del vostro il cibo che s'appone..."

"...Con queste genti, e con altre con esse,

vid'io Fiorenza in sì fatto riposo,

che non avea cagione onde piangesse..."

Argomento del Canto

Ancora nel V Cielo di Marte. Colloquio tra Dante e l'avo Cacciaguida: il suo anno di nascita, gli antenati, la popolazione dell'antica Firenze, le principali famiglie fiorentine. Cause della decadenza della città.

È l'alba di giovedì 14 aprile (o 31 marzo) del 1300.

È l'alba di giovedì 14 aprile (o 31 marzo) del 1300.

Dante si vanta della propria nobiltà. Domande a Cacciaguida (1-27)

Dante osserva che se la nobiltà di sangue induce a vantarsi in Paradiso, come è accaduto a lui a sentire le parole di Cacciaguida,

non si stupisce che ciò avvenga sulla Terra dove l'affetto degli uomini è

debole. La nobiltà è però un mantello che si accorcia presto, poiché il

tempo di giorno in giorno lo taglia se non gli si aggiunge del panno

(cioè essa si vanifica, se non è mantenuta dai discendenti). Il poeta

torna poi a rivolgersi a Cacciaguida, dandogli del «voi» e non del «tu»

come prima, al che Beatrice, che sta un po' in disparte, sorride della

debolezza di Dante e sembra la dama che tossì durante l'incontro fra Lancillotto e Ginevra.

Dante si rivolge all'avo come suo capostipite e dichiara che quanto gli

ha detto lo ha riempito di gioia e d'orgoglio, quindi gli domanda chi

furono i suoi antenati, quale fu il suo anno di nascita, a quanto

ammontava la popolazione di Firenze a quei tempi e quali erano le principali famiglie fiorentine.

Risposte di Cacciaguida: l'anno di nascita, gli antenati, la popolazione di Firenze (28-48)

J. Flaxman, La costellazione del Leone

L'anima di Cacciaguida si illumina per la gioia di rispondere, simile a un carbone avvolto dalla fiamma che si avviva al soffiare del vento, quindi inizia a rispondere alle domande con voce dolce e soave, parlando in una lingua diversa dal fiorentino moderno. L'avo spiega che dal giorno dell'Annunciazione a Maria a quello della sua nascita, il pianeta Marte si è trovato in congiunzione con la costellazione del Leone 580 volte, quindi sono trascorsi 1091 anni. Lui e i suoi antenati nacquero nel punto di Firenze dove ora chi corre il palio annuale incontra per primo l'ultimo sestiere, quello di Porta S. Pietro; quanto ai suoi avi è sufficiente dire questo ed è preferibile tacere chi fossero e da dove venissero. Gli abitanti di Firenze che all'epoca erano atti a portare armi erano circa un quinto di quelli della Firenze attuale.

Cause della decadenza di Firenze (49-87)

Resti dell'anfiteatro di Luni (foto: Mediatus)

A quei tempi, spiega Cacciaguida, la popolazione di Firenze era pura fino all'ultimo artigiano e non mescolata a quella del contado come avviene attualmente. Quanto sarebbe meglio che quelle genti non abitassero entro la città e che i confini di Firenze fossero ancora quelli di un tempo, piuttosto che sentire il puzzo dei villani inurbati che sono pronti a compiere ogni baratteria! Se la Chiesa non avesse usurpato l'autorità imperiale di Cesare, non sarebbero diventati cittadini di Firenze dei bifolchi che ora esercitano il cambio e la mercatura; il castello di Montemurlo, inoltre, sarebbe ancora dei conti Guidi, la famiglia dei Cerchi sarebbe rimasta nel piviere di Acone e i Buondelmonti in Valdigrieve. La confusione delle genti, insiste Cacciaguida, è stata causa dei mali di Firenze, come l'aggiungere altro cibo a quello non digerito è causa di malessere; un toro cieco cade più facilmente di un cieco agnello e taglia meglio una sola spada che cinque insieme. Dante dovrebbe guardare agli esempi di Luni e Orbisaglia, cadute in rovina, e a Chiusi e Senigallia che presto avranno lo stesso destino, e capirebbe che non è insolito che anche le famiglie vadano in decadenza come le città. Tutte le cose terrene hanno fine, anche se gli uomini non sempre lo capiscono, e la Fortuna colpisce Firenze con nuove sciagure così come la Luna copre i lidi con l'alta e bassa marea. Dunque non sarà sorprendente quanto Cacciaguida dirà delle grandi famiglie di Firenze, la cui fama è stata sepolta dal tempo.

Le illustri famiglie fiorentine (88-154)

Stemma di Ugo il Grande (foto: Sailko)

Cacciaguida passa in rassegna le principali famiglie fiorentine, già in decadenza ai suoi tempi nonostante fossero ancora illustri: presso Porta S. Pietro, che ora è deturpata dalla viltà dei Cerchi, un tempo abitavano i Ravignani, da cui sono discesi il conte Guido Guerra e Bellincione Berti. A quell'epoca erano fiorenti le famiglie della Pressa, del Galigaio, dei Pigli, nonché i Donati dal cui ceppo nacquero i Calfucci, e i Sizi e gli Arrigucci destinati a coprire alte cariche. Erano illustri le famiglie degli Uberti e dei Lamberti, ora da lungo tempo estinte; i Visdomini e i Tosinghi amministravano le rendite del vescovado, quando la sede era vacante. Gli Adimari, sempre pronti a infierire sui deboli e a farsi umili coi potenti, a quel tempo stavano crescendo pur avendo umili origini, tanto che a Ubertino Donato, genero di Bellincione Berti, non piacque essere imparentato con loro. Già si erano inurbati da Fiesole i Caponsacchi, ed erano in città le famiglie dei Giudi e degli Infangati; sembra incredibile, ma nell'antica cinta muraria si entrava attraverso una porta intitolata alla famiglia della Pera. Coloro che si fregiavano dell'insegna di Ugo di Toscana ebbero da lui la dignità cavalleresca, anche se uno di loro (Giano della Bella) oggi parteggia per il popolo. Erano già potenti i Gualterotti e gli Importuni, e Borgo Santi Apostoli sarebbe più quieto se non vi avessero abitato i Buondelmonti: anche la casata degli Amidei, che per lavare l'offesa subìta dai Buondelmonti diede inizio alle discordie cittadine, era onorata. Buondelmonte dei Buondelmonti avrebbe fatto meglio a non rompere il fidanzamento con una giovane degli Amidei, e se fosse annegato nel torrente Ema invece di inurbarsi avrebbe evitato a Firenze tanti lutti; invece era destino che egli fosse assassinato presso il frammento della statua vicino a Ponte Vecchio, fatto che scatenò le contese civili. Cacciaguida conclude dicendo di essere vissuto a Firenze con queste famiglie, in una città tranquilla e pacifica che non aveva motivo di lamentarsi. Il popolo fiorentino a quel tempo era giusto e glorioso, tanto che la città non subì alcuna sconfitta militare, né l'insegna cittadina era ancora diventata rossa di sangue.

Interpretazione complessiva

Il Canto costituisce insieme al XV e al XVII il secondo momento del «trittico» dedicato all'incontro con l'avo Cacciaguida che dovrà svelargli l'alta missione di cui è investito dalla Provvidenza, collocato al centro della Cantica e dell'intero poema per la sua importanza e caratterizzato da una certa elevatezza dello stile, anche se questo episodio centrale è meno sostenuto degli altri due in quanto il discorso è più generale e verte sulla decadenza morale di Firenze, di cui vengono messe in luce le cause. Dante all'inizio trae spunto dalle parole finali di Cacciaguida nel Canto XV, in cui l'avo gli aveva rivelato di essere stato fatto cavaliere dall'imperatore Corrado III prima di seguirlo nella II Crociata, quindi di essere nobile: il poeta si riempie di orgoglio per questa affermazione, cosa di cui fa subito ammenda riconoscendo che il vanto della propria nobiltà è a maggior ragione scusabile sulla Terra, il che è sottolineato dal lieve sorriso con cui Beatrice accompagna le parole e gli atteggiamenti di Dante. Il discorso relativo alla nobiltà ha certo un risvolto autobiografico, essendo l'orgogliosa affermazione della superiorità del poeta e la sua rivalsa in quanto esule sconfitto politicamente, tuttavia si lega anche al tema della decadenza morale di Firenze che Cacciaguida ha iniziato nel Canto precedente con la rievocazione della città del XII secolo, e che qui prosegue attraverso le domande che Dante, curioso di altri particolari, rivolge all'avo. Questi infatti, dopo aver rivelato il proprio anno di nascita e il luogo di Firenze dove abitavano i suoi avi (il sestiere di Porta S. Pietro, il che dimostra l'antica nobiltà della famiglia e la sua discendeza dagli antichi Romani), e dopo aver ricordato l'esigua popolazione fiorentina dei suoi tempi, torna sul problema della decadenza della città individuandone la causa nell'inurbamento di genti dal contado, che avrebbero imbastardito l'antica purezza della popolazione e diffuso la corruzione e il degrado che poi portarono alla situazione dei tempi di Dante. È la stessa tesi già sostenuta in parte da Brunetto Latini in Inf., XV, 61-78 e soprattutto da Dante stesso in XVI, 73-75, quando aveva spiegato ai tre sodomiti fiorentini che la causa della corruzione morale della città erano la gente nova e i sùbiti guadagni che avevano generato orgoglio e dismisura: anticamente la popolazione fiorentina era etnicamente pura in quanto discendeva dai Romani che avevano fondato la città dopo la distruzione di Fiesole, sia pure mescolati ai superstiti della stessa Fiesole che non erano altrettanto nobili, poi nel corso del Duecento i nuovi venuti dal contado avevano provocato una vera confusione di genti, che è stata causa per Cacciaguida di tutti i futuri mali della città. Infatti questi villani inurbati si dedicavano soprattutto al commercio e al cambio di valuta, dunque ad attività fondate sullo scambio di denaro e sul guadagno facile, il che (oltre ad essere di per sé criticabile secondo la visione cristiana) ha poi diffuso l'avidità e la corruzione, fonte prima delle discordie civili che insanguinarono Firenze nel primo Trecento e portarono all'esilio dello stesso poeta. È chiaro che Dante include il proprio avo e se stesso fra quei Fiorentini nobili in quanto discendenti diretti degli antichi Romani che fondarono la città per volere di Cesare, prendendo le distanze tanto dalle bestie fiesolane originariamente accolte a Firenze, quanto dai contadini successivamente inurbati che hanno ampliato le dimensioni e la popolazione della città: per questi ultimi Cacciaguida ha parole di grande disprezzo, parlando del puzzo che i Fiorentini «puri» devono sostenere per la loro vicinanza e affermando che i nuovi venuti sono dei villani pronti a barattare, a compiere cioè traffici e raggiri di ogni tipo, mentre poco oltre dirà che il nuovo cittadino di Firenze e cambia e merca, è dedito cioè a quelle attività finanziarie che sono condannate in quanto espressione della nuova civiltà comunale e mercantile, che sta facendo tramontare i valori della vecchia civiltà cortese e feudale che Dante non si è rassegnato a considerare ormai morta.

La causa prima di tutto ciò è individuata da Cacciaguida nell'azione della Chiesa, che è stata matrigna per Cesare (cioè per l'imperatore) usurpandone l'autorità e pretendendo di esercitare il potere temporale al suo posto, come già sostenuto da Marco Lombardo in Purg., XVI e con allusione all'ostilità del papa e del partito guelfo ad Arrigo VII di Lussemburgo. Ciò avrà un riflesso nella profezia di Cacciaguida riguardo Cangrande Della Scala nel Canto seguente, ma già qui l'avo preannuncia il futuro declino politico della città di Firenze, che avrà presto lo stesso destino di Luni e Orbisaglia e che è testimoniato dalla decadenza delle principali famiglie fiorentine dei suoi tempi: rispondendo alla domanda di Dante sull'argomento, Cacciaguida ne trae spunto per compiere una grandiosa rassegna delle più cospicue casate della città, le quali tutte hanno prima o dopo conosciuto un pesante declino, alcune per propria colpa e altre per circostanze diverse, ma in ogni caso dimostrando che nulla è eterno e che Firenze stessa vedrà presto oscurata la propria fama (è quanto già annunciato nel Canto XV, attraverso il parallelismo con Roma). Alcuni di questi nomi hanno poco significato per il lettore moderno, tuttavia rappresentano validi esempi della transitorietà della gloria terrena, nonché della nobiltà di sangue che all'inizio Dante ha definito poca e che è destinata a scomparire se non accompagnata da un agire virtuoso: tra gli esempi fatti da Cacciaguida i più evidenti sono quello degli Uberti, la grande famiglia ghibellina che fu cancellata da Firenze dopo Benevento (significativo a riguardo l'incontro con Farinata, in Inf., X), e quello dei Buondelmonti, che a causa dell'oltraggio a una fanciulla degli Amidei avevano originato le divisioni politiche nella città (cfr. a proposito l'incontro con Mosca dei Lamberti, Inf., XXVIII). La figura di Buondelmonte dei Buondelmonti, che ruppe la promessa di matrimonio e fu ucciso nell'ambito di una vendetta familiare, diventa quasi emblematica della decadenza morale della città, in quanto l'uomo apparteneva a una famiglia inurbatasi a Firenze in tempi antichi: benché Dante sembri indicarlo come il primo di quella casata a venire in città, confondendo volutamente o meno la verità storica (i Buondelmonti si inurbarono già nel XII sec.), fa pronunciare comunque a Cacciaguida una dura invettiva contro la sua persona, con l'affermazione che meglio sarebbe stato per la pace interna di Firenze se invece di entrare in città egli fosse annegato nel torrente dell'Ema. La sua uccisione fu l'inizio delle discordie intestine che poi avrebbero insanguinato Firenze, alimentate da superbia, invidia e avarizia come detto da Ciacco in Inf., VI, per cui è significativo che Buondelmonte fosse assassinato presso il frammento della statua che si attribuiva a Marte primo patrono della città, il quale avrebbe poi preteso un pesante tributo di sangue negli anni a venire: Cacciaguida conclude la rassegna con questo sinistro presagio, precisando che la Firenze in cui lui ha vissuto era molto diversa e godeva di una pace duratura, prevalendo sempre sui suoi nemici e mantenendo intatta la sua gloria, cosa che non si può certo dire della città dalla quale Dante è stato esiliato. Questa rievocazione nostalgica del passato prelude alla profezia dell'esilio e delle gesta di Cangrande che seguirà nel Canto XVII ed è forse la pagina più sentita ed esacerbata del poema sul declino politico-morale della città del poeta, il che spiega perché questo Canto è stato definito il più «fiorentino» del poema (in seguito la polemica politica tenderà ad essere di respiro più ampio e a coinvolgere soprattutto la Chiesa con la condanna dei suoi vizi, come sarà evidente nel Canto XXVII).

La causa prima di tutto ciò è individuata da Cacciaguida nell'azione della Chiesa, che è stata matrigna per Cesare (cioè per l'imperatore) usurpandone l'autorità e pretendendo di esercitare il potere temporale al suo posto, come già sostenuto da Marco Lombardo in Purg., XVI e con allusione all'ostilità del papa e del partito guelfo ad Arrigo VII di Lussemburgo. Ciò avrà un riflesso nella profezia di Cacciaguida riguardo Cangrande Della Scala nel Canto seguente, ma già qui l'avo preannuncia il futuro declino politico della città di Firenze, che avrà presto lo stesso destino di Luni e Orbisaglia e che è testimoniato dalla decadenza delle principali famiglie fiorentine dei suoi tempi: rispondendo alla domanda di Dante sull'argomento, Cacciaguida ne trae spunto per compiere una grandiosa rassegna delle più cospicue casate della città, le quali tutte hanno prima o dopo conosciuto un pesante declino, alcune per propria colpa e altre per circostanze diverse, ma in ogni caso dimostrando che nulla è eterno e che Firenze stessa vedrà presto oscurata la propria fama (è quanto già annunciato nel Canto XV, attraverso il parallelismo con Roma). Alcuni di questi nomi hanno poco significato per il lettore moderno, tuttavia rappresentano validi esempi della transitorietà della gloria terrena, nonché della nobiltà di sangue che all'inizio Dante ha definito poca e che è destinata a scomparire se non accompagnata da un agire virtuoso: tra gli esempi fatti da Cacciaguida i più evidenti sono quello degli Uberti, la grande famiglia ghibellina che fu cancellata da Firenze dopo Benevento (significativo a riguardo l'incontro con Farinata, in Inf., X), e quello dei Buondelmonti, che a causa dell'oltraggio a una fanciulla degli Amidei avevano originato le divisioni politiche nella città (cfr. a proposito l'incontro con Mosca dei Lamberti, Inf., XXVIII). La figura di Buondelmonte dei Buondelmonti, che ruppe la promessa di matrimonio e fu ucciso nell'ambito di una vendetta familiare, diventa quasi emblematica della decadenza morale della città, in quanto l'uomo apparteneva a una famiglia inurbatasi a Firenze in tempi antichi: benché Dante sembri indicarlo come il primo di quella casata a venire in città, confondendo volutamente o meno la verità storica (i Buondelmonti si inurbarono già nel XII sec.), fa pronunciare comunque a Cacciaguida una dura invettiva contro la sua persona, con l'affermazione che meglio sarebbe stato per la pace interna di Firenze se invece di entrare in città egli fosse annegato nel torrente dell'Ema. La sua uccisione fu l'inizio delle discordie intestine che poi avrebbero insanguinato Firenze, alimentate da superbia, invidia e avarizia come detto da Ciacco in Inf., VI, per cui è significativo che Buondelmonte fosse assassinato presso il frammento della statua che si attribuiva a Marte primo patrono della città, il quale avrebbe poi preteso un pesante tributo di sangue negli anni a venire: Cacciaguida conclude la rassegna con questo sinistro presagio, precisando che la Firenze in cui lui ha vissuto era molto diversa e godeva di una pace duratura, prevalendo sempre sui suoi nemici e mantenendo intatta la sua gloria, cosa che non si può certo dire della città dalla quale Dante è stato esiliato. Questa rievocazione nostalgica del passato prelude alla profezia dell'esilio e delle gesta di Cangrande che seguirà nel Canto XVII ed è forse la pagina più sentita ed esacerbata del poema sul declino politico-morale della città del poeta, il che spiega perché questo Canto è stato definito il più «fiorentino» del poema (in seguito la polemica politica tenderà ad essere di respiro più ampio e a coinvolgere soprattutto la Chiesa con la condanna dei suoi vizi, come sarà evidente nel Canto XXVII).

La gente nova e i sùbiti guadagni: Dante contro la civiltà mercantile

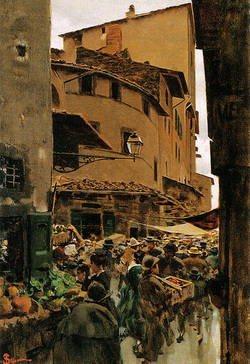

T. Signorini, Via Calimala (XIX sec.)

L'autore della Commedia non perde occasione nel poema per scagliarsi contro la civiltà comunale fondata sul commercio e sulla circolazione del denaro, da lui vista come fonte di corruzione e di decadenza politico-morale soprattutto della sua città, Firenze: la cosa non può non sembrare strana e addirittura inspiegabile agli occhi di noi moderni, specie pensando alle novelle di Boccaccio che, oltre a essere grande ammiratore di Dante, esalterà proprio la figura del mercante solo pochi decenni dopo la morte del grande poeta. L'avversione di Dante per il mondo mercantile ha una ragione innanzitutto religiosa, rifacendosi al precetto evangelico per cui l'uomo deve ricavare il sostentamento dal lavoro della terra e non dallo sfruttamento del denaro che produce altro denaro, da cui nasce la condanna dell'usuraio che pecca di violenza contro Dio in quanto offende l'operosità umana, ma anche del mercante, colpevole di monetizzare il tempo che invece dev'essere il tempo di Dio scandito dalle ore canoniche, non sfruttato dall'uomo a fini di lucro. Dante aggiunge poi anche una considerazione storico-sociale, individuando nell'avidità di guadagno e nella cupidigia la principale fonte della corruzione e del disordine politico che affliggeva l'Italia del Trecento, quindi bollando la circolazione del denaro come il fattore destinato ad alimentare le ingiustizie: Folchetto di Marsiglia in Par., IX, 127-142 si scaglia contro il maladetto fiore (fiorino) diffuso in Europa dai banchieri di Firenze che finanziavano la monarchia francese, e dunque fomentavano la corruzione della Curia papale suscitando l'avidità di guadagno da parte dei pontefici corrotti come Bonifacio VIII o Giovanni XXII. E il denaro è stato causa della rovina della stessa Firenze, da cui sono scomparsi onore e cortesia a causa della gente nova e i sùbiti guadagni, ovvero la propensione agli affari e alle baratterie da parte dei contadini inurbatisi in città che, secondo il discorso di Dante ai tre sodomiti fiorentini in Inf., XVI, 73-75, hanno accresciuto orgoglio e dismisura, diffondendo a Firenze la corruttela e il degrado morale. È la stessa analisi fatta dall'avo Cacciaguida in Par., XVI, 49 ss., quando afferma che proprio l'ingresso in città di elementi del contado, pronti a barattare e a darsi a ogni genere di scambio e mercatura, ha imbastardito l'antica purezza della popolazione che discendeva dai Romani che la fondarono per volontà di Cesare: l'accusa non è solo di tipo sociale, legata cioè al mestiere esercitato dai nuovi arrivati, ma addirittura di tipo etnico, per cui Dante si ritiene parte di un'antica e pura nobiltà cittadina che mal sopporta la vicinanza coi «villani» che meglio avrebbero fatto a restare nel contado, invece di venire a Firenze per portare disordine morale e inquinare la «purezza» della stirpe. Ciò può far pensare a un Dante addirittura razzista, il che non è forse eccessivo se lo si giudica coi parametri della società moderna fondata sull'integrazione culturale e la convivenza, ma su tutto domina la nostaglia del poeta per l'antica società di tipo feudale e cortese, fondata su un sistema di valori antitetico rispetto a quello della civiltà comunale e che nel Trecento stava ormai sparendo, causando secondo Dante un declino morale che è all'origine di molti mali politici del suo tempo. Dante non si rassegna a questa evoluzione in senso «capitalistico» della società e all'imporsi di nuovi valori quali la ricerca del profitto, la circolazione delle merci e la concorrenza: ai suoi occhi il mercante cerca di lucrare attraverso l'uso del denaro, è portatore di qualità negative come l'astuzia e l'occhio aguzzo, tenta di ottenere un guadagno spesso raggirando il prossimo, tutte caratteristiche che Boccaccio e il Trecento esalteranno in quanto appartenenti a una mentalità più simile alla nostra. Dante rimpiange come il suo contemporaneo Folgòre da San Gimignano la scomparsa della cortesia e della cavalleria, tema al centro di molte pagine del poema (cfr. soprattutto Purg., XIV) e di alcune Rime (cfr. la canzone sulla liberalità, XLIX) e al quale egli riconduce anzitutto il declino morale e politico non solo di Firenze, ma dell'Italia intera in cui inevitabilmente trionfa l'ingiustizia: è certo una posizione anacronistica e anti-storica, ma che non deriva solo dalla nostalgia per il passato, quanto piuttosto dall'amara considerazione che l'avidità di denaro porta gli uomini a compiere ogni sorta di misfatto e ciò è fonte di sofferenza per tutti quelli che, come lui, si battono per il bene e per la corretta applicazione delle leggi. Se il denaro è fonte del male, allora Dante tuona con furore biblico contro tutti coloro che ne fanno un idolo, come i papi simoniaci, e al contrario esalta una figura come quella di san Francesco che si spoglia di tutto e cerca di attualizzare l'ideale di povertà evangelica, esempio per tutti coloro che vogliono seguire Dio con fede sincera: la matrice del pensiero dantesco in materia è soprattutto religiosa e ciò spiega la distanza che ci separa dal suo atteggiamento mentale, in quanto noi apparteniamo a una società fondata sui consumi e sull'edonismo, mentre egli crede ancora a una vita fondata sulla privazione e l'ascetismo, di cui non solo Francesco è esempio insigne da additare ai suoi lettori. La posizione di Dante era forse non in linea con la sua stessa epoca sempre più fondata sui commerci e il capitale, ma gli va dato atto che negli anni dell'esilio rimase coerente coi suoi principi, adattandosi a mendicare il pane altrui pur di non derogare dalla condotta che si era imposto e non rinunciando mai, nonostante i molti rischi corsi, a denunciare il male politico che per lui era alimentato principalmente dalla corruzione e dal denaro.

Note e passi controversi

Al v. 7 raccorce è prob. seconda persona del vb. «raccorciare», usato in forma intransitiva («accorciarsi»).

l vv. 10-11 alludono alla convinzione, assai diffusa nel XIV sec., che il «voi» come forma di cortesia fosse dato per la prima volta a Cesare dopo che questi aveva assunto il potere a Roma; in realtà il «voi» onorifico si diffuse solo nel III sec. d.C. I popolo del Lazio sono invece soliti usare il «tu» anche con persone di riguardo, il che spiega il v. 11.

I vv. 14-15 si riferiscono alla dama di Malehaut, che nel romanzo francese di Lancillotto e Ginevra assiste, non vista, al primo colloquio d'amore fra i due e manifesta la sua presenza tossendo; il primo fallo della regina è il compromettente incontro e non il bacio che avviene in diversa circostanza (scritto vuol dire «narrato»).

Al v. 22 primizia significa «capostipite».

Al v. 25 l'ovil di San Giovanni è Firenze (cfr. Par., XXV, 5: il bell'ovile ov'io dormi' agnello).

Il v. 33 ha fatto pensare ad alcuni interpreti che Cacciaguida parli in latino, come già in XV, 28-30; la cosa non si può escludere, ma è più probabile che Dante gli attribuisca una parlata fiorentina più antica e dunque diversa da quella dei suoi tempi, in accordo con quanto lui stesso afferma in DVE, I, 9 circa il mutamento della lingua volgare nel corso del tempo.

La complessa perifrasi ai vv. 34-39 vuol dire che dal giorno dell'Annunciazione a Maria fino a quello della nascita di Cacciaguida il pianeta Marte è tornato 580 volte in congiunzione con la costellazione del Leone, come prob. era al momento dell'incarnazione di Cristo e della nascita dell'avo: poiché Dante pensa che la rivoluzione siderea di Marte avvenga in 687 giorni, come ricava dall'astronomo arabo Alfragano, si ottiene la cifra di 398.460 giorni che, divisa per i 365 giorni dell'anno, dà approssimativamente il numero 1091 che dunque è l'anno di nascita di Cacciaguida. La pianta è la zampa del Leone, forse la stella Regolo che formava la parte anteriore della costellazione.

I vv. 40-42 indicano il luogo di nascita di Cacciaguida nel sestiere di S. Pietro, dove chi corre il palio annuale trova questa zona per prima: corrispondeva la via degli Speziali, vicino a Mercato Vecchio, quindi entro la vecchia cinta muraria (ciò prova l'antica nobilità dell'avo). Il palio si correva il giorno di S. Giovanni e prob. non era ancora in uso nel XII sec., per questo l'avo dice il vostro... gioco.

Il v. 45 vuole dire semplicemente che è più opportuno (onesto) tacere degli antenati di Cacciaguida, e non che è meglio nascondere qualche fatto poco onorevole, come alcuni hanno ipotizzato.

L'espressione da poter arme (v. 47) vuol dire «da potere portare armi»; tra Marte e 'l Batista invece indica la zona tra Ponte Vecchio, dov'era il frammento della statua attribuita a Marte, e il battistero di S. Giovanni, cioè gli estremi a nord e sud della vecchia città.

Campi, Certaldo e Fegghine (v. 50) erano paesi del contado fiorentino, corrispondenti agli attuali Campi Bisenzio, Certaldo e Figline Valdarno. Galluzzo e Trespiano (vv. 53-54) sono borgate a poca distanza dalla città, che un tempo segnavano il confine.

Il villan d'Aguglion (v. 56) è certo Baldo d'Aguglione, giurista e uomo politico del XIII sec. che nel 1299 fu coinvolto nello scandalo di Niccolò Acciaiuoli (cfr. Purg., XII, 104-105). Quel da Signa è invece Bonifazio di Ser Rinaldo Morubaldini, giurista di parte Bianca passato poi ai Neri e che contribuì all'esilio di Dante.

Simifonti (v. 62) indica un castello della Valdelsa collocato nel contado di Firenze: Dante intende dire che se la Chiesa non avesse usurpato l'autorità imperiale, questi villani sarebbero rimasti lì dove andava l'avolo alla cerca, cioè dove i loro avi chiedevano l'elemosina o andavano a vendere la merce.

Il castello di Montemurlo (v. 64) apparteneva nell'XI sec. ai conti Guidi, che lo cedettero a Firenze nel 1254 inurbandosi. I Cerchi (v. 65) erano la famiglia di mercanti che fu a capo dei Guelfi Bianchi nel Duecento e che provenivano da Acone in Val di Sieve (cfr. Inf., VI, 65, la parte selvaggia). I Buondelmonti, cui appartenne il Buondelmonte citato al v. 140, avevano un castello in Val di Greve che fu distrutto da Firenze, per cui essi si trasferirono in città.

Luni e Orbisaglia (l'antica Urbesalvia, v. 73) erano città disabitate e in rovina nel XIV sec., mentre Chiusi e Senigallia sembravano destinate alla stessa fine a causa del clima malarico.

La porta citata al v. 94 è S. Pietro, dove un tempo abitavano i Ravignani, mentre nel Trecento abitavano i Cerchi (la fellonia, più che «tradimento», indica prob. la condotta politicamente debole in occasione dei fatti del 1301-1302). Il conte Guido (v. 97) è Guido Guerra VI, uno dei tre sodomiti fiorentini di Inf., XVI, mentre l'alto Bellincione (V. 99) è Bellincione Berti.

il v. 103 allude allo stemma della famiglia dei Pigli, una striscia verticale di vaio (la pelliccia dello scoiattolo) in campo rosso.

Quei ch'arrossan per lo staio (v. 105) sono i Chiaramontesi, coinvolti nello scandalo citato in Purg., XII, 105.

Quei che son disfatti / per lor superbia (vv. 109-110) sono gli Uberti, la celebre famiglia ghibellina cui appartenne Farinata e che venne bandita da Firenze dopo il 1266. Le palle dell'oro sono lo stemma dei Lamberti, che fecero la stessa fine.

L'oltracotata schiatta citata al v. 115 è quella degli Adimari, di cui faceva parte anche Filippo Argenti (Inf., VIII, 32 ss.) e che aveva umili origini; Bellincione Berti aveva maritato una delle sue figlie a un Adimari e l'altra a Ubertino Donati, a cui spiacque di essere imparentato con loro (vv. 119-120).

I Della Pera citati al v. 126 davano il nome alla porta per cui si entrava nell'antica cerchia muraria: è incerto se si trattasse dei Peruzzi divenuti poi famosi banchieri coi Bardi, per cui lo stupore manifestato da Cacciaguida può riferirsi al fatto che ai suoi tempi una porta avesse nome da loro, oppure all'esigua estensione della cinta muraria.

Il gran barone citato al v. 128 è Ugo il Grande marchese di Toscana, il cui stemma aveva sette strisce rosse in campo bianco: vicario imperiale di Ottone III e cavaliere, morì il 21 dic. 1001 (giorno di san Tommaso) e fondò sette badie, fra cui quella famosa ricordata come «Badia» e in cui ogni anno si celebravano solenni esequie in suo ricordo. I vv. 131-132 indicano Giano della Bella, che portava la sua insegna pur parteggiando per il popolo.

Al v. 136 la casa di che nacque il vostro fleto è quella degli Amidei, che vendicarono l'offesa di Buondelmonte dei Buondelmonti a una fanciulla della loro consorteria uccidendolo nel 1216, accanto al frammento della statua che si credeva di Marte presso Ponte Vecchio (il giovane aveva rifiutato di sposarla, seguendo un consiglio di Gualdrada Donati: cfr. Inf., XXVIII, 106-108). L'assassinio aveva dato inizio alla divisione fra Guelfi e Ghibellini a Firenze, nonché alle lotte cittadine. Il v. 144 semba indicare che Buondelmonte fosse il primo della sua famiglia a inurbarsi a Firenze, ma ciò era avvenuto nel 1135 dopo la distruzione del castello di Montebuoni (v. 66); l'Ema è un torrente che sfocia nella Greve tra Firenze e il castello dei Buondelmonti.

La pietra scema (v. 145) è il frammento della statua che si credeva di Marte (Inf., XIII, 146-147), presso la quale Buondelmonte fu ucciso nel 1216 la mattina di Pasqua.

I vv. 152-153 alludono all'usanza di trascinare lo stemma della città vinta in battaglia, con l'asta rovesciata, cosa che secondo Cacciaguida non accadde mai al giglio di Firenze. Il v. 154 si riferisce prob. al fatto che lo stemma, originariamente un giglio bianco in campo rosso, divenne un giglio rosso in campo bianco dopo la vittoria dei Guelfi nel 1251, ma forse indica il sangue che arrossò lo stemma in seguito alle discordie cittadine.

l vv. 10-11 alludono alla convinzione, assai diffusa nel XIV sec., che il «voi» come forma di cortesia fosse dato per la prima volta a Cesare dopo che questi aveva assunto il potere a Roma; in realtà il «voi» onorifico si diffuse solo nel III sec. d.C. I popolo del Lazio sono invece soliti usare il «tu» anche con persone di riguardo, il che spiega il v. 11.

I vv. 14-15 si riferiscono alla dama di Malehaut, che nel romanzo francese di Lancillotto e Ginevra assiste, non vista, al primo colloquio d'amore fra i due e manifesta la sua presenza tossendo; il primo fallo della regina è il compromettente incontro e non il bacio che avviene in diversa circostanza (scritto vuol dire «narrato»).

Al v. 22 primizia significa «capostipite».

Al v. 25 l'ovil di San Giovanni è Firenze (cfr. Par., XXV, 5: il bell'ovile ov'io dormi' agnello).

Il v. 33 ha fatto pensare ad alcuni interpreti che Cacciaguida parli in latino, come già in XV, 28-30; la cosa non si può escludere, ma è più probabile che Dante gli attribuisca una parlata fiorentina più antica e dunque diversa da quella dei suoi tempi, in accordo con quanto lui stesso afferma in DVE, I, 9 circa il mutamento della lingua volgare nel corso del tempo.

La complessa perifrasi ai vv. 34-39 vuol dire che dal giorno dell'Annunciazione a Maria fino a quello della nascita di Cacciaguida il pianeta Marte è tornato 580 volte in congiunzione con la costellazione del Leone, come prob. era al momento dell'incarnazione di Cristo e della nascita dell'avo: poiché Dante pensa che la rivoluzione siderea di Marte avvenga in 687 giorni, come ricava dall'astronomo arabo Alfragano, si ottiene la cifra di 398.460 giorni che, divisa per i 365 giorni dell'anno, dà approssimativamente il numero 1091 che dunque è l'anno di nascita di Cacciaguida. La pianta è la zampa del Leone, forse la stella Regolo che formava la parte anteriore della costellazione.

I vv. 40-42 indicano il luogo di nascita di Cacciaguida nel sestiere di S. Pietro, dove chi corre il palio annuale trova questa zona per prima: corrispondeva la via degli Speziali, vicino a Mercato Vecchio, quindi entro la vecchia cinta muraria (ciò prova l'antica nobilità dell'avo). Il palio si correva il giorno di S. Giovanni e prob. non era ancora in uso nel XII sec., per questo l'avo dice il vostro... gioco.

Il v. 45 vuole dire semplicemente che è più opportuno (onesto) tacere degli antenati di Cacciaguida, e non che è meglio nascondere qualche fatto poco onorevole, come alcuni hanno ipotizzato.

L'espressione da poter arme (v. 47) vuol dire «da potere portare armi»; tra Marte e 'l Batista invece indica la zona tra Ponte Vecchio, dov'era il frammento della statua attribuita a Marte, e il battistero di S. Giovanni, cioè gli estremi a nord e sud della vecchia città.

Campi, Certaldo e Fegghine (v. 50) erano paesi del contado fiorentino, corrispondenti agli attuali Campi Bisenzio, Certaldo e Figline Valdarno. Galluzzo e Trespiano (vv. 53-54) sono borgate a poca distanza dalla città, che un tempo segnavano il confine.

Il villan d'Aguglion (v. 56) è certo Baldo d'Aguglione, giurista e uomo politico del XIII sec. che nel 1299 fu coinvolto nello scandalo di Niccolò Acciaiuoli (cfr. Purg., XII, 104-105). Quel da Signa è invece Bonifazio di Ser Rinaldo Morubaldini, giurista di parte Bianca passato poi ai Neri e che contribuì all'esilio di Dante.

Simifonti (v. 62) indica un castello della Valdelsa collocato nel contado di Firenze: Dante intende dire che se la Chiesa non avesse usurpato l'autorità imperiale, questi villani sarebbero rimasti lì dove andava l'avolo alla cerca, cioè dove i loro avi chiedevano l'elemosina o andavano a vendere la merce.

Il castello di Montemurlo (v. 64) apparteneva nell'XI sec. ai conti Guidi, che lo cedettero a Firenze nel 1254 inurbandosi. I Cerchi (v. 65) erano la famiglia di mercanti che fu a capo dei Guelfi Bianchi nel Duecento e che provenivano da Acone in Val di Sieve (cfr. Inf., VI, 65, la parte selvaggia). I Buondelmonti, cui appartenne il Buondelmonte citato al v. 140, avevano un castello in Val di Greve che fu distrutto da Firenze, per cui essi si trasferirono in città.

Luni e Orbisaglia (l'antica Urbesalvia, v. 73) erano città disabitate e in rovina nel XIV sec., mentre Chiusi e Senigallia sembravano destinate alla stessa fine a causa del clima malarico.

La porta citata al v. 94 è S. Pietro, dove un tempo abitavano i Ravignani, mentre nel Trecento abitavano i Cerchi (la fellonia, più che «tradimento», indica prob. la condotta politicamente debole in occasione dei fatti del 1301-1302). Il conte Guido (v. 97) è Guido Guerra VI, uno dei tre sodomiti fiorentini di Inf., XVI, mentre l'alto Bellincione (V. 99) è Bellincione Berti.

il v. 103 allude allo stemma della famiglia dei Pigli, una striscia verticale di vaio (la pelliccia dello scoiattolo) in campo rosso.

Quei ch'arrossan per lo staio (v. 105) sono i Chiaramontesi, coinvolti nello scandalo citato in Purg., XII, 105.

Quei che son disfatti / per lor superbia (vv. 109-110) sono gli Uberti, la celebre famiglia ghibellina cui appartenne Farinata e che venne bandita da Firenze dopo il 1266. Le palle dell'oro sono lo stemma dei Lamberti, che fecero la stessa fine.

L'oltracotata schiatta citata al v. 115 è quella degli Adimari, di cui faceva parte anche Filippo Argenti (Inf., VIII, 32 ss.) e che aveva umili origini; Bellincione Berti aveva maritato una delle sue figlie a un Adimari e l'altra a Ubertino Donati, a cui spiacque di essere imparentato con loro (vv. 119-120).

I Della Pera citati al v. 126 davano il nome alla porta per cui si entrava nell'antica cerchia muraria: è incerto se si trattasse dei Peruzzi divenuti poi famosi banchieri coi Bardi, per cui lo stupore manifestato da Cacciaguida può riferirsi al fatto che ai suoi tempi una porta avesse nome da loro, oppure all'esigua estensione della cinta muraria.

Il gran barone citato al v. 128 è Ugo il Grande marchese di Toscana, il cui stemma aveva sette strisce rosse in campo bianco: vicario imperiale di Ottone III e cavaliere, morì il 21 dic. 1001 (giorno di san Tommaso) e fondò sette badie, fra cui quella famosa ricordata come «Badia» e in cui ogni anno si celebravano solenni esequie in suo ricordo. I vv. 131-132 indicano Giano della Bella, che portava la sua insegna pur parteggiando per il popolo.

Al v. 136 la casa di che nacque il vostro fleto è quella degli Amidei, che vendicarono l'offesa di Buondelmonte dei Buondelmonti a una fanciulla della loro consorteria uccidendolo nel 1216, accanto al frammento della statua che si credeva di Marte presso Ponte Vecchio (il giovane aveva rifiutato di sposarla, seguendo un consiglio di Gualdrada Donati: cfr. Inf., XXVIII, 106-108). L'assassinio aveva dato inizio alla divisione fra Guelfi e Ghibellini a Firenze, nonché alle lotte cittadine. Il v. 144 semba indicare che Buondelmonte fosse il primo della sua famiglia a inurbarsi a Firenze, ma ciò era avvenuto nel 1135 dopo la distruzione del castello di Montebuoni (v. 66); l'Ema è un torrente che sfocia nella Greve tra Firenze e il castello dei Buondelmonti.

La pietra scema (v. 145) è il frammento della statua che si credeva di Marte (Inf., XIII, 146-147), presso la quale Buondelmonte fu ucciso nel 1216 la mattina di Pasqua.

I vv. 152-153 alludono all'usanza di trascinare lo stemma della città vinta in battaglia, con l'asta rovesciata, cosa che secondo Cacciaguida non accadde mai al giglio di Firenze. Il v. 154 si riferisce prob. al fatto che lo stemma, originariamente un giglio bianco in campo rosso, divenne un giglio rosso in campo bianco dopo la vittoria dei Guelfi nel 1251, ma forse indica il sangue che arrossò lo stemma in seguito alle discordie cittadine.

TestoO poca nostra

nobiltà di sangue,

se gloriar di te la gente fai qua giù dove l’affetto nostro langue, 3 mirabil cosa non mi sarà mai: ché là dove appetito non si torce, dico nel cielo, io me ne gloriai. 6 Ben se’ tu manto che tosto raccorce: sì che, se non s’appon di dì in die, lo tempo va dintorno con le force. 9 Dal ‘voi’ che prima a Roma s’offerie, in che la sua famiglia men persevra, ricominciaron le parole mie; 12 onde Beatrice, ch’era un poco scevra, ridendo, parve quella che tossio al primo fallo scritto di Ginevra. 15 Io cominciai: «Voi siete il padre mio; voi mi date a parlar tutta baldezza; voi mi levate sì, ch’i’ son più ch’io. 18 Per tanti rivi s’empie d’allegrezza la mente mia, che di sé fa letizia perché può sostener che non si spezza. 21 Ditemi dunque, cara mia primizia, quai fuor li vostri antichi e quai fuor li anni che si segnaro in vostra puerizia; 24 ditemi de l’ovil di San Giovanni quanto era allora, e chi eran le genti tra esso degne di più alti scanni». 27 Come s’avviva a lo spirar d’i venti carbone in fiamma, così vid’io quella luce risplendere a’ miei blandimenti; 30 e come a li occhi miei si fé più bella, così con voce più dolce e soave, ma non con questa moderna favella, 33 dissemi: «Da quel dì che fu detto ‘Ave’ al parto in che mia madre, ch’è or santa, s’alleviò di me ond’era grave, 36 al suo Leon cinquecento cinquanta e trenta fiate venne questo foco a rinfiammarsi sotto la sua pianta. 39 Li antichi miei e io nacqui nel loco dove si truova pria l’ultimo sesto da quei che corre il vostro annual gioco. 42 Basti d’i miei maggiori udirne questo: chi ei si fosser e onde venner quivi, più è tacer che ragionare onesto. 45 Tutti color ch’a quel tempo eran ivi da poter arme tra Marte e ‘l Batista, eran il quinto di quei ch’or son vivi. 48 Ma la cittadinanza, ch’è or mista di Campi, di Certaldo e di Fegghine, pura vediesi ne l’ultimo artista. 51 Oh quanto fora meglio esser vicine quelle genti ch’io dico, e al Galluzzo e a Trespiano aver vostro confine, 54 che averle dentro e sostener lo puzzo del villan d’Aguglion, di quel da Signa, che già per barattare ha l’occhio aguzzo! 57 Se la gente ch’al mondo più traligna non fosse stata a Cesare noverca, ma come madre a suo figlio benigna, 60 tal fatto è fiorentino e cambia e merca, che si sarebbe vòlto a Simifonti, là dove andava l’avolo a la cerca; 63 sariesi Montemurlo ancor de’ Conti; sarieno i Cerchi nel piovier d’Acone, e forse in Valdigrieve i Buondelmonti. 66 Sempre la confusion de le persone principio fu del mal de la cittade, come del vostro il cibo che s’appone; 69 e cieco toro più avaccio cade che cieco agnello; e molte volte taglia più e meglio una che le cinque spade. 72 Se tu riguardi Luni e Orbisaglia come sono ite, e come se ne vanno di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, 75 udir come le schiatte si disfanno non ti parrà nova cosa né forte, poscia che le cittadi termine hanno. 78 Le vostre cose tutte hanno lor morte, sì come voi; ma celasi in alcuna che dura molto, e le vite son corte. 81 E come ‘l volger del ciel de la luna cuopre e discuopre i liti sanza posa, così fa di Fiorenza la Fortuna: 84 per che non dee parer mirabil cosa ciò ch’io dirò de li alti Fiorentini onde è la fama nel tempo nascosa. 87 Io vidi li Ughi e vidi i Catellini, Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, già nel calare, illustri cittadini; 90 e vidi così grandi come antichi, con quel de la Sannella, quel de l’Arca, e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. 93 Sovra la porta ch’al presente è carca di nova fellonia di tanto peso che tosto fia iattura de la barca, 96 erano i Ravignani, ond’è disceso il conte Guido e qualunque del nome de l’alto Bellincione ha poscia preso. 99 Quel de la Pressa sapeva già come regger si vuole, e avea Galigaio dorata in casa sua già l’elsa e ‘l pome. 102 Grand’era già la colonna del Vaio, Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci e Galli e quei ch’arrossan per lo staio. 105 Lo ceppo di che nacquero i Calfucci era già grande, e già eran tratti a le curule Sizii e Arrigucci. 108 Oh quali io vidi quei che son disfatti per lor superbia! e le palle de l’oro fiorian Fiorenza in tutt’i suoi gran fatti. 111 Così facieno i padri di coloro che, sempre che la vostra chiesa vaca, si fanno grassi stando a consistoro. 114 L’oltracotata schiatta che s’indraca dietro a chi fugge, e a chi mostra ‘l dente o ver la borsa, com’agnel si placa, 117 già venìa sù, ma di picciola gente; sì che non piacque ad Ubertin Donato che poi il suocero il fé lor parente. 120 Già era ‘l Caponsacco nel mercato disceso giù da Fiesole, e già era buon cittadino Giuda e Infangato. 123 Io dirò cosa incredibile e vera: nel picciol cerchio s’entrava per porta che si nomava da quei de la Pera. 126 Ciascun che de la bella insegna porta del gran barone il cui nome e ‘l cui pregio la festa di Tommaso riconforta, 129 da esso ebbe milizia e privilegio; avvegna che con popol si rauni oggi colui che la fascia col fregio. 132 Già eran Gualterotti e Importuni; e ancor saria Borgo più quieto, se di novi vicin fosser digiuni. 135 La casa di che nacque il vostro fleto, per lo giusto disdegno che v’ha morti, e puose fine al vostro viver lieto, 138 era onorata, essa e suoi consorti: o Buondelmonte, quanto mal fuggisti le nozze sue per li altrui conforti! 141 Molti sarebber lieti, che son tristi, se Dio t’avesse conceduto ad Ema la prima volta ch’a città venisti. 144 Ma conveniesi a quella pietra scema che guarda ‘l ponte, che Fiorenza fesse vittima ne la sua pace postrema. 147 Con queste genti, e con altre con esse, vid’io Fiorenza in sì fatto riposo, che non avea cagione onde piangesse: 151 con queste genti vid’io glorioso e giusto il popol suo, tanto che ‘l giglio non era ad asta mai posto a ritroso, né per division fatto vermiglio». 154 |

ParafrasiO nobiltà di sangue, che sei poca cosa, se induci la gente a vantarsi sulla Terra dove il nostro affetto è più debole, non me ne potrò mai stupire: infatti là dove il nostro appetito non si volge ai beni terreni, intendo dire in Paradiso, io me ne vantai.

Certo tu sei un mantello che si accorcia in fretta: cosicché, se non se ne aggiunge un po' ogni giorno, il tempo lo sforbicia continuamente. Le mie parole ripresero dando a Cacciaguida del 'voi', che fu offerto per la prima volta a Roma e il cui popolo ora non segue quest'uso; allora Beatrice, che stava un po' in disparte, ridendo, sembrò colei che tossì al primo compromettente incontro di Ginevra con Lancillotto, di cui è scritto nei romanzi francesi. Io presi a dire: «Voi siete il mio capostipite; voi mi incoraggiate a parlare con sicurezza; voi mi sollevate a tal punto che io sono superiore a me stesso. La mia mente si riempie di gioia per così tanti motivi diversi che si rallegra, poiché è in grado di sostenerla. Dunque ditemi, caro mio antenato, chi furono i vostri avi e quali furono gli anni che si annoverarono nella vostra fanciullezza; ditemi quanti erano allora gli abitanti dell'ovile di S. Giovanni (di Firenze) e quali erano le famiglie più ragguardevoli all'epoca». Come il carbone tra le fiamme diventa più incandescente, se soffia il vento, così io vidi quella luce che risplendeva allettata dalle mie parole; e non appena ai miei occhi diventò più bella, con voce pure più dolce e gradevole, benché non parlasse questo linguaggio moderno, mi disse: «Dal giorno in cui l'arcangelo Gabriele disse 'Ave' a Maria, fino a quello in cui mia madre, che ora è santa, mi partorì, questo pianeta (Marte) si è ricongiunto alla costellazione del Leone 580 volte, riscaldandosi sotto la sua zampa. Io e i miei antenati nascemmo nel luogo (il sestiere di S. Pietro) dove oggi chi corre il palio annuale incontra per primo l'ultimo sestiere. Dei miei avi basti udire questo, poiché è più opportuno tacere che non narrare chi essi fossero e da dove venissero. Tutti coloro che a quel tempo erano atti a portare armi, tra Ponte Vecchio e il Battistero di San Giovanni, erano un quinto di quelli attualmente presenti in città. Ma la popolazione, che oggi è mescolata con gli abitanti di Campi Bisenzio, Certaldo, Figline Valdarno, era allora pura fino all'ultimo degli artigiani. Oh, quanto sarebbe preferibile che quelle genti che dico fossero ancora vicine (e non parte della cittadinanza), e che Firenze avesse ancora il suo confine presso Galluzzo e Trespiano, invece di ospitare queste persone e sostenere il puzzo del villano d'Aguglione (Baldo) e di quello da Signa (Bonifazio) che ha già l'occhio pronto a compiere baratterie! Se la gente che al mondo più devia dalle regole (la Chiesa) non fosse stata matrigna verso l'imperatore, ma fosse stata un'amorevole madre verso il figlio, certi nuovi fiorentini intenti a cambiare valute e a mercanteggiare sarebbero rimasti a Semifonte, dove i loro avi andavano a chiedere l'elemosina (o a trafficare); Montemurlo sarebbe ancora dei conti Guidi; i Cerchi sarebbero ancora nel piviere di Acone, e forse i Buondelmonti sarebbero rimasti in Val di Greve. La mescolanza delle genti ha sempre causato il male delle città, come l'aggiunta di cibo ad altro non digerito è fonte di malanni; e un toro cieco cade più presto di un cieco agnello; e spesso una sola spada taglia più e meglio di cinque spade assieme. Se consideri come sono cadute in rovina Luni e Orbisaglia, e come se ne vanno dietro ad esse Chiusi e Senigallia, non ti sembrerà cosa inaudita o difficile da credere il sentire come le casate vanno in decadenza, dal momento che anche le città hanno fine. Le cose terrene sono tutte mortali, proprio come voi; me ciò è meno visibile in alcune cose che durano molto, mentre la vita umana è assai più breve. E come la Luna con le sue fasi copre e scopre senza sosta i lidi (con le maree), così la Fortuna fa con le sorti di Firenze: dunque non deve sembrare cosa strana ciò che adesso dirò delle grandi famiglie fiorentine, la cui fama è stata cancellata dal tempo. Io vidi gli Ughi e i Catellini, i Filippi, i Greci, gli Ormanni e gli Alberighi che erano illustri cittadini, già allora quando declinavano; e vidi famiglie anticamente potenti, i Sannella, i dell'Arca, i Soldanieri, gli Ardinghi e i Bostichi. Presso la porta di San Pietro che oggi è carica della nuova fellonia (dei Cerchi), tanto pesante che presto sarà la sciagura di tutta la barca (di Firenze), abitavano i Ravignani, da cui è disceso il conte Guido Guerra e chiunque ha poi preso il nome da Bellincione Berti. La famiglia della Pressa sapeva già come si deve governare, e i Galigai avevano già in casa l'elsa e l'impugnatura della spada dorata (erano cavalieri). Lo stemma dei Pigli (con la striscia di vaio) era già insigne, così come i Sacchetti, i Giuochi, i Fifanti, i Barucci, i Galli e quelli che arrossiscono per la frode dello staio (i Chiaramontesi). Il ceppo da cui nacquero i Calfucci (i Donati) era già grande, ed erano già condotti alle cariche politiche i Sizi e gli Arrigucci. Oh, come erano potenti allora quelli (gli Uberti) che poi furono distrutti dalla loro superbia! e lo stemma delle palle d'oro (Lamberti) rendeva illustre Firenze in tutte le illustri imprese. Così facevano gli avi di coloro che ora approfittano per arricchirsi del fatto che la sede vescovile è vacante (Visdomini e Tosinghi). La tracotante famiglia (Adimari) che incrudelisce dietro a chi fugge, mentre si placa come un agnello davanti a chi mostra i denti o la borsa, era già potente ma aveva umili origini; infatti a Ubertino Donati non piacque che il suocero (Bellincione Berti) lo avesse imparentato con loro. I Caponsacchi erano già scesi da Fiesole e abitavano a Mercato Vecchio, ed erano già diventati cittadini i Giudi e gli Infangati. Io dirò una cosa incredibile anche se vera: nella antica cerchia muraria si entrava attraverso la porta che prendeva il nome dai Della Pera (Peruzzi?). Tutti quelli che si fregiavano della bella insegna di Ugo di Toscana, il cui nome e il cui onore è celebrato il giorno di San Tommaso, ebbero da lui la carica e il privilegio di cavaliere, anche se oggi uno che la adorna col fregio d'oro (Giano della Bella) parteggia per il popolo. Erano già presenti i Gualterotti e gli Importuni; e Borgo Santi Apostoli sarebbe più tranquillo, se non avesse acquistato nuovi vicini. La casata (degli Amidei) da cui nacquero le vostre disgrazie, per il giusto disdegno che vi ha mandati in rovina e pose fine al vostro vivere lieto, era onorata insieme alla sua consorteria: o Buondelmonte, quanto male facesti a sfuggire le nozze con una giovane di quella famiglia, seguendo i consigli altrui! Se Dio ti avesse annegato nell'Ema, la prima volta che ti inurbasti a Firenze, molti che oggi sono tristi sarebbero lieti. Invece fu destino che Firenze facesse di te una vittima, nel suo ultimo periodo di pace, presso quel frammento di statua accanto a Ponte Vecchio. Io vidi Firenze con queste e altre famiglie in una tale pace, che non c'erano ragioni di pianto o di lutto: con queste famiglie vidi il popolo fiorentino così glorioso e giusto che il giglio non era mai trascinato nella polvere con l'asta rovesciata, né per divisioni interne era ancora diventato rosso». |