Purgatorio, Canto XX

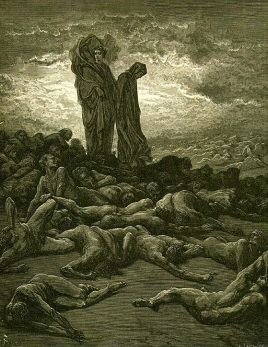

G. Doré, Avari e prodighi

Maladetta sie tu, antica lupa,

che più di tutte l'altre bestie hai preda

per la tua fame sanza fine cupa! ...

"...Chiamato fui di là Ugo Ciappetta;

di me son nati i Filippi e i Luigi

per cui novellamente Francia è retta..."

No' istavamo immobili e sospesi

come i pastor che prima udir quel canto,

fin che 'l tremar cessò ed el compiési...

che più di tutte l'altre bestie hai preda

per la tua fame sanza fine cupa! ...

"...Chiamato fui di là Ugo Ciappetta;

di me son nati i Filippi e i Luigi

per cui novellamente Francia è retta..."

No' istavamo immobili e sospesi

come i pastor che prima udir quel canto,

fin che 'l tremar cessò ed el compiési...

Argomento del Canto

Ancora nella V Cornice: esempi di povertà e liberalità. Incontro con Ugo Capeto, che accusa i suoi discendenti (tra cui Filippo il Bello). Esempi di avarizia punita. Un terremoto scuote il Purgatorio e le anime cantano il Gloria.

È la mattina di martedì 12 aprile (o 29 marzo) del 1300.

È la mattina di martedì 12 aprile (o 29 marzo) del 1300.

Maledizione contro l'avarizia. Esempi di liberalità (1-33)

Giotto, Natività (Cappella Scrovegni)

Dante vorrebbe prolungare il colloquio con papa Adriano V, ma la volontà di quest'ultimo ha la meglio e il poeta si ritrae, pur insoddisfatto. Lui e Virgilio percorrono la V Cornice tenendosi stretti alla parete del monte, poiché le anime sono stese sull'orlo verso il vuoto e piangendo espiano il peccato di avarizia che è causa dei mali del mondo. Dante maledice la lupa, simbolo della cupidigia, chiedendo al Cielo quando essa sarà cacciata dalla Terra.

Mentre i due poeti procedono lentamente, Dante sente le anime degli avari e prodighi che mormorano con voce lamentosa e citano l'esempio di Maria, che visse così poveramente da partorire Gesù in un'umile stalla. I penitenti ricordano anche G. Fabrizio Luscinio, il console romano che preferì vivere poveramente con virtù piuttosto che da ricco cedendo al vizio. Queste parole spingono Dante ad avvicinarsi all'anima che crede le abbia pronunciate, la quale intanto cita ancora l'esempio di san Niccolò che donò denaro a delle fanciulle povere per mantenere intatto il loro onore.

Mentre i due poeti procedono lentamente, Dante sente le anime degli avari e prodighi che mormorano con voce lamentosa e citano l'esempio di Maria, che visse così poveramente da partorire Gesù in un'umile stalla. I penitenti ricordano anche G. Fabrizio Luscinio, il console romano che preferì vivere poveramente con virtù piuttosto che da ricco cedendo al vizio. Queste parole spingono Dante ad avvicinarsi all'anima che crede le abbia pronunciate, la quale intanto cita ancora l'esempio di san Niccolò che donò denaro a delle fanciulle povere per mantenere intatto il loro onore.

Colloquio con Ugo Capeto (34-96)

Ugo Capeto (ritr. XIX sec.)

Dante si rivolge all'anima che ha parlato e le chiede di dire il proprio nome, spiegando perché è l'unica a citare gli esempi di liberalità. Il poeta promette di ricompensarla ricordandola sulla Terra, dove è destinato a tornare alla fine del viaggio. Il penitente risponde che esaudirà la richiesta, non in quanto desideroso di essere nominato nel mondo dei vivi, ma per la grazia divina di cui Dante è evidentemente oggetto. Egli dichiara di essere il capostipite della dinastia francese dei Capetingi, che danneggia tutta la cristianità e raramente produce buoni frutti, profetizzando la vendetta delle terre fiamminghe contro Filippo il Bello. Si presenta come Ugo Capeto, da cui sono nati i re francesi chiamati Filippo e Luigi e figlio a sua volta di un macellaio di Parigi: dopo essere entrato in possesso del regno, circondato da amici, lasciò la corona in successione a suo figlio dal quale ebbe inizio la dinastia capetingia. I suoi discendenti, fino all'annessione della Provenza, non si segnalarono per grandi imprese ma neppure commisero malefatte; da quel momento in avanti, invece, la dinastia iniziò una lunga serie di ruberie e violenze, di cui fece ironicamente ammenda Filippo il Bello occupando Normandia e Guascogna. Sempre per ammenda, Carlo I d'Angiò invase il regno di Napoli e mandò a morte Corradino e poi san Tommaso d'Aquino; di lì a poco Carlo di Valois lascerà la Francia armato solo del tradimento e colpirà duramente Firenze, impresa che non gli procurerà una terra ma solo vergogna e disonore. Carlo II d'Angiò, invece, arriverà al punto di vendere la propria figlia a Azzo VIII d'Este come fanno i corsari con le schiave, dimostrando che l'avarizia ha del tutto soggiogato i Capetingi. Il culmine di tali empietà sarà raggiunto da Filippo il Bello, che manderà i suoi emissari ad Anagni a oltraggiare papa Bonifacio VIII: Cristo sarà catturato e deriso nella persona del suo vicario, ucciso nuovamente tra due ladroni. Il penitente profetizza ancora che Filippo, nuovo Pilato, porterà le sue vele nel Tempio (scioglierà cioè l'ordine dei Templari). Ugo Capeto invoca per tutti costoro la vendetta e l'ira divina.

Esempi di avarizia punita (97-123)

Busto di Crasso (Louvre)

Ugo Capeto spiega poi a Dante che gli esempi di liberalità sono pronunciati dalle anime solo di giorno, mentre di notte i penitenti citano quelli di avarizia punita. Tra questi vi è Pigmalione, che per bramosia d'oro tradì e uccise il cognato Sicheo; il re Mida, che pagò la sua avidità con una misera esistenza; Acan, che rubò il bottino di Gerico e fu duramente punito da Giosuè; Safira e suo marito; Eliodoro, ucciso a calci da un cavallo; Polinestore, che uccise a tradimento Polidoro; infine Licinio Crasso, decapitato dopo la sua morte e nella cui bocca fu versato oro fuso. Tutti i penitenti citano questi esempi, con voce più o meno alta a seconda dell'affetto che li stimola: dunque Ugo Capeto non era l'unico a parlare quando Dante l'ha udito, ma accanto a lui le altre anime mormoravano a voce bassa.

Un terremoto scuote il monte. Le anime intonano il Gloria (124-151)

Dante e Virgilio si sono ormai allontanati dal penitente e tentano di percorrere la strada nella Cornice, quando il monte inizia a tremare con un tremendo rimbombo e Dante si sente raggelare il cuore. Certo l'isola di Delo non fu scossa da un terremoto simile, prima che Apollo la rendesse stabile. Subito dopo inizia un grido emesso da tutte le anime, per cui Virgilio rassicura Dante e gli promette la sua guida: le anime intonano a una voce Gloria in excelsis Deo e i due poeti stanno immobili e in attesa, come i pastori che per primi udirono quel grido al momento della nascita di Cristo. Quando il terremoto cessa e il grido si interrompe, i due poeti riprendono il cammino marciando fra le anime stese a terra, che intanto hanno ripreso a piangere. Dante è assillato dal desiderio di conoscere la ragione di quello strano fenomeno, tanto quanto non crede di essere stato mai in vita sua: non osa domandare a Virgilio per la fretta che lui dimostra e non vede nulla o nessuno che possa sciogliere i suoi dubbi.

Un terremoto scuote il monte. Le anime intonano il Gloria (124-151)

Dante e Virgilio si sono ormai allontanati dal penitente e tentano di percorrere la strada nella Cornice, quando il monte inizia a tremare con un tremendo rimbombo e Dante si sente raggelare il cuore. Certo l'isola di Delo non fu scossa da un terremoto simile, prima che Apollo la rendesse stabile. Subito dopo inizia un grido emesso da tutte le anime, per cui Virgilio rassicura Dante e gli promette la sua guida: le anime intonano a una voce Gloria in excelsis Deo e i due poeti stanno immobili e in attesa, come i pastori che per primi udirono quel grido al momento della nascita di Cristo. Quando il terremoto cessa e il grido si interrompe, i due poeti riprendono il cammino marciando fra le anime stese a terra, che intanto hanno ripreso a piangere. Dante è assillato dal desiderio di conoscere la ragione di quello strano fenomeno, tanto quanto non crede di essere stato mai in vita sua: non osa domandare a Virgilio per la fretta che lui dimostra e non vede nulla o nessuno che possa sciogliere i suoi dubbi.

Interpretazione complessiva

Il Canto completa il discorso di Dante intorno al peccato di avarizia, presentando come exemplum morale il personaggio di Ugo Capeto che, in quanto re di Francia e capostipite della dinastia capetingia, è speculare rispetto a quello di papa Adriano V protagonista del Canto XIX (il peccato più grave e fonte della decadenza morale del tempo è condannato attraverso due esponenti delle massime cariche nell'Europa cristiana, un sovrano e un pontefice). L'incontro con Ugo Capeto è preceduto dalla dura invettiva del poeta contro la lupa, simbolo del peccato di cupidigia come già nel Canto I dell'Inferno, cui seguono gli esempi di povertà e liberalità recitati dalle anime dei penitenti, che come apprenderemo in seguito dichiarano di notte quelli di avarizia punita, unico caso nella Cantica in cui essi non sono presentati direttamente a Dante. L'anima che secondo il poeta ha parlato è proprio quella di Ugo Capeto, a cui Dante si avvicina e attraverso il quale svolge un importante discorso di condanna dell'avarizia e, al tempo stesso, di dura critica ai discendenti della sua dinastia.

L'esempio di Ugo Capeto è già di per sé significativo, in quanto il sovrano (che Dante confonde in parte col padre Ugo il Grande e indica erroneamente come figlio di un macellaio) giunse al regno nonostante le sue umili origini e divenne avido di potere, salvo poi pentirsi dei suoi peccati e guadagnare la salvezza eterna; non così si può dire per i suoi discendenti, verso i quali il re lancia un duro atto d'accusa che colpisce soprattutto Filippo il Bello e i due Carlo d'Angiò, ovvero i capetingi verso cui Dante aveva maggiori motivi di risentimento e di condanna politica. Il penitente individua un momento storico a partire dal quale la casata iniziò il suo declino morale, ovvero l'acquisizione della gran dota provenzale avvenuta nel 1245 col matrimonio di Beatrice (figlia di Raimondo IV Berlinghieri) con Carlo I d'Angiò: da lì in poi iniziò la rapina della dinastia francese, sia perché il matrimonio fu concluso con la rottura fraudolenta del fidanzamento tra Beatrice e Raimondo di Tolosa, sia perché in seguito le truppe francesi invasero la Provenza con un vero atto di guerra. Ugo Capeto usa la tecnica dell'antifrasi per biasimare le ulteriori malefatte dei suoi discendenti, in quanto afferma che per fare ammenda di quel torto Carlo I d'Angiò invase il regno di Napoli e fece decapitare Corradino nel 1268, dopo la battaglia di Tagliacozzo, e in seguito fece avvelenare san Tommaso d'Aquino per timore di ciò che avrebbe detto contro di lui al Concilio di Lione (Dante dà credito a questa versione della morte del santo, usando l'espressione ironica ripinse al ciel). Ugo Capeto profetizza poi l'azione di Carlo di Valois quando sarà «paciaro» a Firenze e favorirà l'ascesa violenta al potere dei Guelfi Neri, causando indirettamente l'esilio di Dante, nonché la condotta di Carlo II d'Angiò il quale, dopo essersi coperto di vergogna nella battaglia del Golfo di Napoli del 1284 in cui fu fatto prigioniero dagli Aragonesi, arriverà nel 1305 a vendere la giovane figlia Beatrice ad Azzo VIII d'Este come fanno i pirati con le schiave (entrambe le immagini si rifanno all'ambito marinaresco e ai prigionieri fatti sul mare).

Naturalmente il principale bersaglio polemico del penitente è il re di Francia sul trono al momento della visione dantesca e della composizione del Canto, ovvero Filippo il Bello di cui Ugo Capeto già all'inizio biasima la guerra condotta contro i Fiamminghi nel 1297-1299: Filippo aveva consumato l'indegno tradimento del conte di Fiandra che indusse ad arrendersi e poi fece prigioniero, salvo poi scatenare la ribellione delle città fiamminghe che nel 1302 sconfissero i Francesi (il fatto è qui profetizzato da Ugo Capeto come prossima punizione delle malefatte del sovrano). Altri due gravi fatti vengono predetti dal penitente con un discorso retoricamente elevato e solenne, attraverso l'anafora Veggio... con cui egli prefigura l'oltraggio di Anagni e lo scioglimento dell'Ordine dei Templari: in entrambi i casi il penitente usa immagini tratte dal testo evangelico e relative alla vicenda di Cristo, a iniziare dall'offesa subìta da Bonifacio VIII ad opera di Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret, paragonati ai due ladroni con cui Gesù venne crocifisso e indicando il papa stesso come Cristo oltraggiato e umiliato sulla via crucis. È chiaro che Dante condanna l'offesa perpetrata non alla persona di Bonifacio ma all'abito che egli indossa come vicario di Cristo in Terra, per cui l'azione compiuta dai due complici di Filippo è degna della massima esecrazione come quella profetizzata subito dopo, ovvero lo scioglimento dell'Ordine dei Templari allo scopo di impadronirsi delle loro ricchezze: qui Filippo è paragonato a Pilato per essersi proclamato estraneo ai fatti di Anagni e aver lasciato il papa nelle mani dei suoi nemici Colonna (quindi con un'immagine ancora relativa alla passione di Cristo), mentre poi è detto portare le cupide vele nel tempio come un pirata che va all'arrembaggio dei tesori dei Templari, con una metafora che nuovamente si collega all'ambito marinaro. L'azione di Filippo è condannata anche per il movente dettato dall'avarizia, per cui in ultima analisi la condanna dei discendenti di Ugo Capeto è anche un ulteriore esempio di cupidigia come causa del malcostume politico del mondo, il che spiega il particolare malanimo sempre dimostrato da Dante verso il sovrano che fece iniziare la cattività avignonese (Filippo il Bello non è mai nominato direttamente nel poema e verrà sempre colpito con amara irrisione, come nella figura del gigante di Purg., XXXII e nel preannuncio della sua morte in Par., XIX).

Dopo la chiosa di Ugo Capeto circa gli esempi di avarizia punita, tratti come al solito dalla tradizione classica e biblica, e il fatto che tutte le anime li dichiarano con voce più o meno alta a seconda del sentimento provato, il Canto si chiude col terremoto che scuote il monte del Purgatorio e il canto del Gloria da parte delle anime, che accende la più viva curiosità da parte di Dante: è il preannuncio dell'incontro con Stazio che avverrà nel Canto successivo, con cui inizierà un lungo discorso intorno alla poesia e che consentirà a Dante di spiegare tra l'altro il fatto che nella V Cornice è punito anche il peccato di prodigalità. L'episodio si conclude in un'atmosfera di attesa e di dubbio da parte del poeta, che intende trasmettere anche al lettore e che sarà sciolta nello svolgersi del Canto seguente.

L'esempio di Ugo Capeto è già di per sé significativo, in quanto il sovrano (che Dante confonde in parte col padre Ugo il Grande e indica erroneamente come figlio di un macellaio) giunse al regno nonostante le sue umili origini e divenne avido di potere, salvo poi pentirsi dei suoi peccati e guadagnare la salvezza eterna; non così si può dire per i suoi discendenti, verso i quali il re lancia un duro atto d'accusa che colpisce soprattutto Filippo il Bello e i due Carlo d'Angiò, ovvero i capetingi verso cui Dante aveva maggiori motivi di risentimento e di condanna politica. Il penitente individua un momento storico a partire dal quale la casata iniziò il suo declino morale, ovvero l'acquisizione della gran dota provenzale avvenuta nel 1245 col matrimonio di Beatrice (figlia di Raimondo IV Berlinghieri) con Carlo I d'Angiò: da lì in poi iniziò la rapina della dinastia francese, sia perché il matrimonio fu concluso con la rottura fraudolenta del fidanzamento tra Beatrice e Raimondo di Tolosa, sia perché in seguito le truppe francesi invasero la Provenza con un vero atto di guerra. Ugo Capeto usa la tecnica dell'antifrasi per biasimare le ulteriori malefatte dei suoi discendenti, in quanto afferma che per fare ammenda di quel torto Carlo I d'Angiò invase il regno di Napoli e fece decapitare Corradino nel 1268, dopo la battaglia di Tagliacozzo, e in seguito fece avvelenare san Tommaso d'Aquino per timore di ciò che avrebbe detto contro di lui al Concilio di Lione (Dante dà credito a questa versione della morte del santo, usando l'espressione ironica ripinse al ciel). Ugo Capeto profetizza poi l'azione di Carlo di Valois quando sarà «paciaro» a Firenze e favorirà l'ascesa violenta al potere dei Guelfi Neri, causando indirettamente l'esilio di Dante, nonché la condotta di Carlo II d'Angiò il quale, dopo essersi coperto di vergogna nella battaglia del Golfo di Napoli del 1284 in cui fu fatto prigioniero dagli Aragonesi, arriverà nel 1305 a vendere la giovane figlia Beatrice ad Azzo VIII d'Este come fanno i pirati con le schiave (entrambe le immagini si rifanno all'ambito marinaresco e ai prigionieri fatti sul mare).

Naturalmente il principale bersaglio polemico del penitente è il re di Francia sul trono al momento della visione dantesca e della composizione del Canto, ovvero Filippo il Bello di cui Ugo Capeto già all'inizio biasima la guerra condotta contro i Fiamminghi nel 1297-1299: Filippo aveva consumato l'indegno tradimento del conte di Fiandra che indusse ad arrendersi e poi fece prigioniero, salvo poi scatenare la ribellione delle città fiamminghe che nel 1302 sconfissero i Francesi (il fatto è qui profetizzato da Ugo Capeto come prossima punizione delle malefatte del sovrano). Altri due gravi fatti vengono predetti dal penitente con un discorso retoricamente elevato e solenne, attraverso l'anafora Veggio... con cui egli prefigura l'oltraggio di Anagni e lo scioglimento dell'Ordine dei Templari: in entrambi i casi il penitente usa immagini tratte dal testo evangelico e relative alla vicenda di Cristo, a iniziare dall'offesa subìta da Bonifacio VIII ad opera di Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret, paragonati ai due ladroni con cui Gesù venne crocifisso e indicando il papa stesso come Cristo oltraggiato e umiliato sulla via crucis. È chiaro che Dante condanna l'offesa perpetrata non alla persona di Bonifacio ma all'abito che egli indossa come vicario di Cristo in Terra, per cui l'azione compiuta dai due complici di Filippo è degna della massima esecrazione come quella profetizzata subito dopo, ovvero lo scioglimento dell'Ordine dei Templari allo scopo di impadronirsi delle loro ricchezze: qui Filippo è paragonato a Pilato per essersi proclamato estraneo ai fatti di Anagni e aver lasciato il papa nelle mani dei suoi nemici Colonna (quindi con un'immagine ancora relativa alla passione di Cristo), mentre poi è detto portare le cupide vele nel tempio come un pirata che va all'arrembaggio dei tesori dei Templari, con una metafora che nuovamente si collega all'ambito marinaro. L'azione di Filippo è condannata anche per il movente dettato dall'avarizia, per cui in ultima analisi la condanna dei discendenti di Ugo Capeto è anche un ulteriore esempio di cupidigia come causa del malcostume politico del mondo, il che spiega il particolare malanimo sempre dimostrato da Dante verso il sovrano che fece iniziare la cattività avignonese (Filippo il Bello non è mai nominato direttamente nel poema e verrà sempre colpito con amara irrisione, come nella figura del gigante di Purg., XXXII e nel preannuncio della sua morte in Par., XIX).

Dopo la chiosa di Ugo Capeto circa gli esempi di avarizia punita, tratti come al solito dalla tradizione classica e biblica, e il fatto che tutte le anime li dichiarano con voce più o meno alta a seconda del sentimento provato, il Canto si chiude col terremoto che scuote il monte del Purgatorio e il canto del Gloria da parte delle anime, che accende la più viva curiosità da parte di Dante: è il preannuncio dell'incontro con Stazio che avverrà nel Canto successivo, con cui inizierà un lungo discorso intorno alla poesia e che consentirà a Dante di spiegare tra l'altro il fatto che nella V Cornice è punito anche il peccato di prodigalità. L'episodio si conclude in un'atmosfera di attesa e di dubbio da parte del poeta, che intende trasmettere anche al lettore e che sarà sciolta nello svolgersi del Canto seguente.

Note e passi controversi

La rima per li al v. 4 è composta e si legge «pèrli», come altri esempi nel poema (cfr. Inf., VII, 28).

Nel v. 15 Dante chiede al Cielo quando verrà colui destinato a cacciare la lupa dal mondo, alludendo implicitamente al veltro già evocato nella profezia di Inf., I, 101 ss.

Ugo Capeto ai vv. 43-45 usa la metafora della pianta per indicare la dinastia capetingia, di cui lui è stato il capostipite e quindi la radice, mentre i discendenti sono i rami; essa aduggia, cioè fa ombra e danneggia tutta la Cristianità, così che raramente se ne colgono buoni frutti (il vb. schianta è da riferire alla pianta).

Le città indicate in forma italianizzata al v. 46 sono Douai, Lille, Gand e Bruges, che alludono all'intera regione delle Fiandre.

Ugo Capeto (v. 49) si presenta come Ciappetta, soprannome che deriva probabilmente dal franc. Chapet che indicava la piccola cappa indossata da Ugo I e Ugo II come abati laici (da cui «Capeto», dalla piccola cappa).

Ai vv. 50-51 Ugo Capeto si riferisce ai molti re francesi di nome Filippo e Luigi che si sono succeduti dal X al XIII sec.

Al v. 52 beccaio è bisillabo per effetto del trittongo -aio.

I regi antichi citati al v. 53 sono i Carolingi, che Ugo Capeto dice erroneamente essere tutti morti tranne uno fattosi monaco (renduto in panni bigi): si tratta di una leggenda che conobbe una certa diffusione nel Medioevo, in base a cui l'ultimo carolingio sarebbe stato costretto da Ugo a chiudersi in convento, forse per contaminazione con l'episodio analogo dell'ultimo merovingio Childerico III.

Il figlio di Ugo citato al v. 59 è Roberto I, se a parlare è davvero Ugo II Capeto, ma potrebbe essere lo stesso Ugo II se a parlare fosse il padre Ugo I il Grande (è quasi certo che Dante confonda i due Ughi).

Al v. 66 Ugo allude alla conquista della contea di Ponthieu e della Guascogna, feudi del re d'Inghilterra, da parte di Filippo il Bello nel 1294 (Dante aggiunge anche la Normandia, occupata in realtà nel 1204 da Filippo II).

La lancia / con la qual giostrò Giuda (vv. 73-74) è l'arma del tradimento, usata da Carlo di Valois nella sua azione a Firenze del 1301-1302 che portò alla vittoria dei Neri; l'immagine cruda di Firenze cui Carlo fa scoppiar la pancia (v. 75) è forse ispirata a un passo degli Act. Ap. (I, 18) in cui Pietro a proposito di Giuda dice che «si impiccò, si squarciò nel mezzo e le sue viscere si sparsero in terra» (suspensus crepuit medius et diffusa sunt omnia viscera eius). Più avanti Dante osserva con sarcasmo che per questa azione Carlo, detto «senzaterra», guadagnerà soltanto vergogna e disonore, alludendo forse allo sfortunato tentativo da parte sua di riconquistare la Sicilia agli Aragonesi.

Il fiordaliso (v. 86) è il giglio, simbolo della casa di Francia (cfr. Purg., VII, 105; Par., VI, 100 ss.).

Al v. 92 il decreto è quello papale che solo poteva sancire lo scioglimento dei Templari, mentre Filippo il Bello agì di sua iniziativa.

Risposto (v. 100) vale «responsorio» e indica che le anime alternano la recitazione delle prece, delle preghiere, a quella degli esempi di liberalità durante il giorno e di avarizia punita durante la notte.

I vv. 130-132 alludono al mito secondo cui l'isola di Delo era scossa da frequenti terremoti essendo vagante sul mare, mentre dopo che Latona vi partorì Diana e Apollo quest'ultimo la rese stabile.

Nel v. 15 Dante chiede al Cielo quando verrà colui destinato a cacciare la lupa dal mondo, alludendo implicitamente al veltro già evocato nella profezia di Inf., I, 101 ss.

Ugo Capeto ai vv. 43-45 usa la metafora della pianta per indicare la dinastia capetingia, di cui lui è stato il capostipite e quindi la radice, mentre i discendenti sono i rami; essa aduggia, cioè fa ombra e danneggia tutta la Cristianità, così che raramente se ne colgono buoni frutti (il vb. schianta è da riferire alla pianta).

Le città indicate in forma italianizzata al v. 46 sono Douai, Lille, Gand e Bruges, che alludono all'intera regione delle Fiandre.

Ugo Capeto (v. 49) si presenta come Ciappetta, soprannome che deriva probabilmente dal franc. Chapet che indicava la piccola cappa indossata da Ugo I e Ugo II come abati laici (da cui «Capeto», dalla piccola cappa).

Ai vv. 50-51 Ugo Capeto si riferisce ai molti re francesi di nome Filippo e Luigi che si sono succeduti dal X al XIII sec.

Al v. 52 beccaio è bisillabo per effetto del trittongo -aio.

I regi antichi citati al v. 53 sono i Carolingi, che Ugo Capeto dice erroneamente essere tutti morti tranne uno fattosi monaco (renduto in panni bigi): si tratta di una leggenda che conobbe una certa diffusione nel Medioevo, in base a cui l'ultimo carolingio sarebbe stato costretto da Ugo a chiudersi in convento, forse per contaminazione con l'episodio analogo dell'ultimo merovingio Childerico III.

Il figlio di Ugo citato al v. 59 è Roberto I, se a parlare è davvero Ugo II Capeto, ma potrebbe essere lo stesso Ugo II se a parlare fosse il padre Ugo I il Grande (è quasi certo che Dante confonda i due Ughi).

Al v. 66 Ugo allude alla conquista della contea di Ponthieu e della Guascogna, feudi del re d'Inghilterra, da parte di Filippo il Bello nel 1294 (Dante aggiunge anche la Normandia, occupata in realtà nel 1204 da Filippo II).

La lancia / con la qual giostrò Giuda (vv. 73-74) è l'arma del tradimento, usata da Carlo di Valois nella sua azione a Firenze del 1301-1302 che portò alla vittoria dei Neri; l'immagine cruda di Firenze cui Carlo fa scoppiar la pancia (v. 75) è forse ispirata a un passo degli Act. Ap. (I, 18) in cui Pietro a proposito di Giuda dice che «si impiccò, si squarciò nel mezzo e le sue viscere si sparsero in terra» (suspensus crepuit medius et diffusa sunt omnia viscera eius). Più avanti Dante osserva con sarcasmo che per questa azione Carlo, detto «senzaterra», guadagnerà soltanto vergogna e disonore, alludendo forse allo sfortunato tentativo da parte sua di riconquistare la Sicilia agli Aragonesi.

Il fiordaliso (v. 86) è il giglio, simbolo della casa di Francia (cfr. Purg., VII, 105; Par., VI, 100 ss.).

Al v. 92 il decreto è quello papale che solo poteva sancire lo scioglimento dei Templari, mentre Filippo il Bello agì di sua iniziativa.

Risposto (v. 100) vale «responsorio» e indica che le anime alternano la recitazione delle prece, delle preghiere, a quella degli esempi di liberalità durante il giorno e di avarizia punita durante la notte.

I vv. 130-132 alludono al mito secondo cui l'isola di Delo era scossa da frequenti terremoti essendo vagante sul mare, mentre dopo che Latona vi partorì Diana e Apollo quest'ultimo la rese stabile.

Testo

Contra miglior

voler voler mal pugna;

onde contra ‘l piacer mio, per piacerli, trassi de l’acqua non sazia la spugna. 3 Mossimi; e ‘l duca mio si mosse per li luoghi spediti pur lungo la roccia, come si va per muro stretto a’ merli; 6 ché la gente che fonde a goccia a goccia per li occhi il mal che tutto ‘l mondo occupa, da l’altra parte in fuor troppo s’approccia. 9 Maladetta sie tu, antica lupa, che più che tutte l’altre bestie hai preda per la tua fame sanza fine cupa! 12 O ciel, nel cui girar par che si creda le condizion di qua giù trasmutarsi, quando verrà per cui questa disceda? 15 Noi andavam con passi lenti e scarsi, e io attento a l’ombre, ch’i’ sentia pietosamente piangere e lagnarsi; 18 e per ventura udi’ «Dolce Maria!» dinanzi a noi chiamar così nel pianto come fa donna che in parturir sia; 21 e seguitar: «Povera fosti tanto, quanto veder si può per quello ospizio dove sponesti il tuo portato santo». 24 Seguentemente intesi: «O buon Fabrizio, con povertà volesti anzi virtute che gran ricchezza posseder con vizio». 27 Queste parole m’eran sì piaciute, ch’io mi trassi oltre per aver contezza di quello spirto onde parean venute. 30 Esso parlava ancor de la larghezza che fece Niccolò a le pulcelle, per condurre ad onor lor giovinezza. 33 «O anima che tanto ben favelle, dimmi chi fosti», dissi, «e perché sola tu queste degne lode rinovelle. 36 Non fia sanza mercé la tua parola, s’io ritorno a compiér lo cammin corto di quella vita ch’al termine vola». 39 Ed elli: «Io ti dirò, non per conforto ch’io attenda di là, ma perché tanta grazia in te luce prima che sie morto. 42 Io fui radice de la mala pianta che la terra cristiana tutta aduggia, sì che buon frutto rado se ne schianta. 45 Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia potesser, tosto ne saria vendetta; e io la cheggio a lui che tutto giuggia. 48 Chiamato fui di là Ugo Ciappetta; di me son nati i Filippi e i Luigi per cui novellamente è Francia retta. 51 Figliuol fu’ io d’un beccaio di Parigi: quando li regi antichi venner meno tutti, fuor ch’un renduto in panni bigi, 54 trova’mi stretto ne le mani il freno del governo del regno, e tanta possa di nuovo acquisto, e sì d’amici pieno, 57 ch’a la corona vedova promossa la testa di mio figlio fu, dal quale cominciar di costor le sacrate ossa. 60 Mentre che la gran dota provenzale al sangue mio non tolse la vergogna, poco valea, ma pur non facea male. 63 Lì cominciò con forza e con menzogna la sua rapina; e poscia, per ammenda, Pontì e Normandia prese e Guascogna. 66 Carlo venne in Italia e, per ammenda, vittima fé di Curradino; e poi ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. 69 Tempo vegg’io, non molto dopo ancoi, che tragge un altro Carlo fuor di Francia, per far conoscer meglio e sé e ‘ suoi. 72 Sanz’arme n’esce e solo con la lancia con la qual giostrò Giuda, e quella ponta sì ch’a Fiorenza fa scoppiar la pancia. 75 Quindi non terra, ma peccato e onta guadagnerà, per sé tanto più grave, quanto più lieve simil danno conta. 78 L’altro, che già uscì preso di nave, veggio vender sua figlia e patteggiarne come fanno i corsar de l’altre schiave. 81 O avarizia, che puoi tu più farne, poscia c’ha’ il mio sangue a te sì tratto, che non si cura de la propria carne? 84 Perché men paia il mal futuro e ‘l fatto, veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, e nel vicario suo Cristo esser catto. 87 Veggiolo un’altra volta esser deriso; veggio rinovellar l’aceto e ‘l fiele, e tra vivi ladroni esser anciso. 90 Veggio il novo Pilato sì crudele, che ciò nol sazia, ma sanza decreto portar nel Tempio le cupide vele. 93 O Segnor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che, nascosa, fa dolce l’ira tua nel tuo secreto? 96 Ciò ch’io dicea di quell’unica sposa de lo Spirito Santo e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, 99 tanto è risposto a tutte nostre prece quanto ‘l dì dura; ma com’el s’annotta, contrario suon prendemo in quella vece. 102 Noi repetiam Pigmalion allotta, cui traditore e ladro e paricida fece la voglia sua de l’oro ghiotta; 105 e la miseria de l’avaro Mida, che seguì a la sua dimanda gorda, per la qual sempre convien che si rida. 108 Del folle Acàn ciascun poi si ricorda, come furò le spoglie, sì che l’ira di Iosuè qui par ch’ancor lo morda. 111 Indi accusiam col marito Saffira; lodiam i calci ch’ebbe Eliodoro; e in infamia tutto ‘l monte gira 114 Polinestòr ch’ancise Polidoro; ultimamente ci si grida: "Crasso, dilci, che ‘l sai: di che sapore è l’oro?". 117 Talor parla l’uno alto e l’altro basso, secondo l’affezion ch’ad ir ci sprona ora a maggiore e ora a minor passo: 120 però al ben che ‘l dì ci si ragiona, dianzi non era io sol; ma qui da presso non alzava la voce altra persona». 123 Noi eravam partiti già da esso, e brigavam di soverchiar la strada tanto quanto al poder n’era permesso, 126 quand’io senti’, come cosa che cada, tremar lo monte; onde mi prese un gelo qual prender suol colui ch’a morte vada. 129 Certo non si scoteo sì forte Delo, pria che Latona in lei facesse ‘l nido a parturir li due occhi del cielo. 132 Poi cominciò da tutte parti un grido tal, che ‘l maestro inverso me si feo, dicendo: «Non dubbiar, mentr’io ti guido». 135 ’Gloria in excelsis’ tutti ‘Deo’ dicean, per quel ch’io da’ vicin compresi, onde intender lo grido si poteo. 138 No’ istavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto, fin che ‘l tremar cessò ed el compiési. 141 Poi ripigliammo nostro cammin santo, guardando l’ombre che giacean per terra, tornate già in su l’usato pianto. 144 Nulla ignoranza mai con tanta guerra mi fé desideroso di sapere, se la memoria mia in ciò non erra, 147 quanta pareami allor, pensando, avere; né per la fretta dimandare er’oso, né per me lì potea cosa vedere: così m’andava timido e pensoso. 151 |

ParafrasiLa volontà combatte a mal partito contro una volontà migliore; perciò per compiacere Adriano V, pur malvolentieri, tirai fuori dall'acqua la spugna non piena d'acqua.

Andai via di lì; e il mio maestro avanzò nello spazio libero lungo la parete rocciosa, come si procede sugli spalti di un castello rasente ai merli; infatti le anime che espiano con le lacrime, goccia a goccia, il peccato che affligge il mondo intero, sono distese dalla parte opposta troppo vicine all'orlo della Cornice. Che tu sia maledetta, antica lupa, che più di ogni altra belva trovi vittime per la tua fame eterna e profonda! O Cielo, dal cui movimento gli uomini credono che le vicende umane siano influenzate, quando verrà colui per il quale la lupa sarà cacciata dal mondo? Noi camminavamo con passi lenti e incerti, e io ero attento alle anime che sentivo piangere e lamentarsi in modo pietoso; per caso sentii: «Dolce Maria!», che di fronte a noi qualcuno invocava piangendo, come fa una donna che sta per partorire; e proseguì: «Tu fosti così povera come si può vedere dalla stalla dove hai partorito il tuo santo fardello». In seguito sentii: «O buon Fabrizio Luscinio, tu preferisti essere povero e virtuoso piuttosto che ricco e vizioso». Queste parole mi erano piaciute a tal punto che mi spinsi più avanti per vedere meglio quello spirito che mi sembrava le avesse pronunciate. Questo parlava ancora della generosità di san Niccolò verso le fanciulle, perché potessero vivere onestamente la loro giovinezza. Io dissi: «O anima che parli così bene, dimmi il tuo nome e perché sei la sola a rinnovare queste degne lodi. Le tue parole non saranno senza ricompense, se io tornerò a completare il corto cammino di quella vita che corre alla sua fine». E lui: «Ti risponderò, non perché io aspetti conforto dalle preghiere dei vivi, ma poiché in te riluce tanta grazia prima della tua morte. Io fui la radice della pianta maligna (i Capetingi) che fa ombra a tutta la Cristianità, cosicché raramente se ne colgono buoni frutti. Ma se Douai, Lille, Gand e Bruges potranno, la vendetta avverrà presto; e io la chiedo a Colui (Dio) che tutto giudica. In vita fui chiamato Ugo Capeto; da me sono nati i Filippi e i Luigi da cui la Francia è stata governata di recente. Io fui figlio di un macellaio di Parigi: quando i re antichi (i Carolingi) scomparvero tutti, tranne uno che indossò la tonaca di monaco, io mi trovai stretto in mano il governo del regno, ed ebbi un tale potere per il nuovo acquisto e fui così pieno di amici, che la corona rimasta vacante fu destinata alla testa di mio figlio, da cui ha avuto inizio la dinastia dei Capetingi. Fino al giorno in cui la gran dote della Provenza non tolse ai miei discendenti ogni ritegno, la dinastia compì poche imprese ma nondimeno non commise malefatte. Da quel momento iniziò la sua rapina con la violenza e l'inganno; e in seguito, per fare ammenda di ciò, si impadronì del Ponthieu, della Normandia e della Guascogna. Carlo I d'Angiò venne in Italia e, per fare ammenda, uccise Corradino; poi fece morire san Tommaso, sempre per ammenda. Vedo che tra non molto tempo un altro Carlo (di Valois) uscirà di Francia, per far conoscere meglio se stesso e la sua casata. Ne uscirà senz'armi, tranne che la lancia del tradimento con cui si batté Giuda, e la userà in modo tale da fare scoppiare la pancia a Firenze. Per questo non otterrà una terra ma peccato e vergogna, tanto più grave quanto meno grave egli considera tale danno. Vedo poi l'altro (Carlo II d'Angiò), che già fu catturato sul mare, che vende sua figlia e ne fa mercato, come i pirati fanno con le schiave. O avarizia, che cosa puoi farci più di questo, dopo che hai avvinto a te il mio sangue al punto che non si cura neppure dei propri congiunti? E perché il male futuro e quello passato sembrino minori, vedo il giglio di Francia entrare ad Anagni, e vedo Cristo essere catturato nella persona del suo vicario. Lo vedo deriso un'altra volta; vedo nuovamente l'aceto e il fiele, e vedo che viene ucciso tra due ladroni vivi (Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna). Vedo il nuovo Pilato (Filippo il Bello) così crudele da non essere soddisfatto di ciò, ma portare le sue vele smaniose dentro il Tempio senza attendere il decreto papale. O mio Signore, quando sarò lieto nel vedere la vendetta che, nascosta agli occhi dei mortali, rende la tua ira dolce perché segreta? Quello che io dicevo di quell'unica sposa dello Spirito Santo (Maria) e che ti fece rivolgere a me per delle spiegazioni, è il responsorio a tutte le nostre preghiere di giorno; ma non appena fa note, al suo posto dichiariamo esempi contrari. Allora noi ripetiamo il nome di Pigmalione, reso traditore, ladro e assassino dalla sua avidità di oro; e la miseria dell'avaro re Mida, che fu la conseguenza della sua richiesta avida e per la quale bisogna sempre sorridere. Ciascuno poi ricorda il folle Acan, che rubò il bottino di Gerico e che qui sembra ancora colpito dall'ira di Giosuè. Poi accusiamo Saffira e suo marito (Anania); elogiamo i calci ricevuti da Eliodoro; e Polinestore, che uccise Polidoro, gira con infamia tutto il monte; alla fine gridiamo: "Crasso, dicci poiché lo sai: che sapore ha l'oro?" A volte un'anima parla con voce alta e un'altra con voce bassa, a seconda del sentimento che ci sprona a dire gli esempi in modo più o meno intenso: dunque poco fa non ero il solo a dichiarare gli esempi che diciamo di giorno; ma qui vicino nessun altro alzava la voce». Noi ci eravamo ormai allontanati da lui e cercavamo di percorrere la strada, tanto quanto ci era consentito, quando io sentii il monte che tremava come se stesse per crollare; allora raggelai come colui che sta per morire. Certamente l'isola di Delo non si scosse così forte, prima che Latona partorisse su di essa i due occhi del cielo (Apollo e Diana, identificati con Sole e Luna). Poi da ogni parte si levò un grido tale, che il maestro si rivolse a me e disse: «Non aver paura, mentre io ti guido». Tutti dicevano 'Gloria a Dio nell'alto dei Cieli', almeno a quanto potei capire dalle anime più vicine, per cui intesi il grido collettivo. Noi stavamo immobili e incerti, come i pastori che per primi udirono quel canto, finché il terremoto cessò e il grido ebbe fine. Allora riprendemmo il nostro cammino di redenzione, guardando le ombre che giacevano per terra e che già avevano ripreso il consueto pianto. Se la memoria non mi inganna, nessuna ignoranza mi rese mai desideroso di sapere con tanto tormento, quanta mi sembrava di avere in quel momento; e per la fretta non osavo domandare a Virgilio, né potevo vedere qualcosa che spiegasse l'accaduto: così camminavo timido e pensieroso. |