Inferno, Canto XIX

I simoniaci (acquerello di W. Blake)

Io vidi per le coste e per lo fondo

piena la pietra livida di fóri,

d'un largo tutti e ciascuno era tondo...

Ed el gridò: "Se' tu già costì ritto,

se' tu già costì ritto, Bonifazio?

Di parecchi anni mi mentì lo scritto"...

Fatto v'avete dio d'oro e d'argento;

e che altro è da voi a l'idolatre,

se non ch'elli uno e voi ne orate cento? ...

piena la pietra livida di fóri,

d'un largo tutti e ciascuno era tondo...

Ed el gridò: "Se' tu già costì ritto,

se' tu già costì ritto, Bonifazio?

Di parecchi anni mi mentì lo scritto"...

Fatto v'avete dio d'oro e d'argento;

e che altro è da voi a l'idolatre,

se non ch'elli uno e voi ne orate cento? ...

Argomento del Canto

Visione della III Bolgia dell'VIII Cerchio (Malebolge), in cui sono puniti i simoniaci. Incontro con papa Niccolò III, che predice la futura dannazione di Bonifacio VIII e Clemente V. Invettiva di Dante contro la corruzione ecclesiastica.

È l'alba di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, alle prime ore del mattino.

È l'alba di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, alle prime ore del mattino.

I simoniaci della III Bolgia (1-30)

Dante esordisce maledicendo Simon mago e tutti i suoi seguaci che fanno turpe mercato delle cose sacre, per i quali è necessario che suoni la tromba del Giudizio Universale visto che sono ospitati nella III Bolgia. Dante e Virgilio sono giunti sul punto più alto del ponte roccioso che sovrasta la Bolgia, da dove il poeta può vedere quanta è la giustizia divina che si manifesta nel mondo. Infatti egli vede le pareti e il fondo della Bolgia pieni di buche circolari, tutte della stessa dimensione, del tutto simili ai fonti battesimali del battistero di San Giovanni a Firenze, uno dei quali era stato spezzato da Dante per salvare uno che vi stava annegando. Ogni peccatore è confitto a testa in giù nella buca, lasciando emergere solo le gambe fino alle cosce, mentre le piante dei piedi sono accese da delle sottili fiammelle. I peccatori scalciano con forza, mentre le fiammelle lambiscono i piedi come fa il fuoco sulle cose unte.

Incontro con papa Niccolò III (31-63)

G. Doré, Dante e Virgilio nella III Bolgia

Dante nota che uno dei dannati sembra lamentarsi più degli altri e ha le fiammelle sui piedi di un colore più acceso, quindi ne chiede conto a Virgilio. Il maestro risponde che, se Dante vuole, lo porterà sul fondo della Bolgia dove potrà parlare direttamente con lui. Dante risponde che ne sarà ben lieto, dopodiché i due giungono al termine del ponte e da lì scendono verso sinistra, sino al fondo della Bolgia. Dante si avvicina al peccatore e gli chiede di parlare, proprio come il frate che confessa l'assassino prima dell'esecuzione: il dannato risponde scambiandolo per papa Bonifacio VIII e chiedendo perché sia già giunto lì e se sia già stanco di fare scempio della Chiesa. Dante resta stupito e non sa che rispondere, quindi Virgilio lo invita a dire al dannato di non essere colui che crede, cosa che il poeta esegue immediatamente.

Profezia di Niccolò III (64-87)

A questo punto il dannato storce dolorosamente i piedi, quindi si presenta come il papa Niccolò III, appartenente alla nobile famiglia degli Orsini e che fu assai avido nell'arricchire i suoi famigliari, al punto che è finito all'Inferno. Sotto di lui nella stessa buca sono conficcati gli altri simoniaci, tutti appiattiti nella roccia, e anche lui verrà spinto più in basso quando arriverà realmente colui per il quale ha scambiato Dante (Bonifacio VIII). Ma questi rimarrà nella buca coi piedi di fuori meno tempo di quando c'è rimasto Niccolò: infatti lo seguirà un altro papa simoniaco (Clemente V), che spingerà di sotto entrambi dopo aver goduto in vita del favore del re di Francia, Filippo il Bello.

Profezia di Niccolò III (64-87)

A questo punto il dannato storce dolorosamente i piedi, quindi si presenta come il papa Niccolò III, appartenente alla nobile famiglia degli Orsini e che fu assai avido nell'arricchire i suoi famigliari, al punto che è finito all'Inferno. Sotto di lui nella stessa buca sono conficcati gli altri simoniaci, tutti appiattiti nella roccia, e anche lui verrà spinto più in basso quando arriverà realmente colui per il quale ha scambiato Dante (Bonifacio VIII). Ma questi rimarrà nella buca coi piedi di fuori meno tempo di quando c'è rimasto Niccolò: infatti lo seguirà un altro papa simoniaco (Clemente V), che spingerà di sotto entrambi dopo aver goduto in vita del favore del re di Francia, Filippo il Bello.

Invettiva contro i papi simoniaci (88-117)

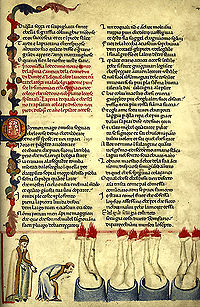

Miniatura del Codex Altonensis

A questo punto lo sdegno di Dante esplode in una violenta invettiva contro Niccolò e tutti i papi dediti alla simonia, cui il poeta chiede ironicamente quanto volle Gesù da san Pietro prima di affidargli le chiavi del regno dei cieli, e rinfacciando che gli apostoli non pretesero alcun pagamento da parte di Mattia quando prese il posto di Giuda. Niccolò è dunque giustamente punito e deve custodire il denaro ricevuto per andare contro Carlo I d'Angiò. Solo il rispetto per il ruolo del papa impedisce a Dante di usare parole ancor più gravi, poiché l'avarizia dei papi simoniaci ha sovvertito ogni giustizia terrena. La Chiesa si è vergognosamente asservita agli interessi della monarchia francese, dopo essersi trasformata in un'orrida bestia. I papi sono simili agli idolatri, in quanto adorano cento dei d'oro e argento, mentre molto male ha prodotto la donazione di Costantino.

Dante e Virgilio tornano sul ponte della Bolgia (118-133)

Mentre Dante accusa violentemente Niccolò, il dannato scalcia con forza come se fosse punto dall'ira o dalla coscienza sporca, mentre Virgilio manifesta col suo volto l'approvazione per il discorso del discepolo. Dopodiché il maestro sorregge Dante con entrambe le braccia e lo riporta sull'argine della Bolgia, da dove parte il ponte che conduce alla IV Bolgia, fino al quinto argine. Arrivato qui lo depone a terra, quindi i due si accingono a visitare la Bolgia seguente.

Dante e Virgilio tornano sul ponte della Bolgia (118-133)

Mentre Dante accusa violentemente Niccolò, il dannato scalcia con forza come se fosse punto dall'ira o dalla coscienza sporca, mentre Virgilio manifesta col suo volto l'approvazione per il discorso del discepolo. Dopodiché il maestro sorregge Dante con entrambe le braccia e lo riporta sull'argine della Bolgia, da dove parte il ponte che conduce alla IV Bolgia, fino al quinto argine. Arrivato qui lo depone a terra, quindi i due si accingono a visitare la Bolgia seguente.

|

|

Qui è possibile vedere un breve video con l'analisi del Canto, tratto dal canale YouTube Video Letteratura |

Interpretazione complessiva

Il Canto è interamente dedicato alla III Bolgia, che punisce insieme a Simon mago tutti coloro che hanno commesso simonia ovvero hanno fatto commercio delle cose sacre. I simoniaci sono conficcati a testa in giù entro buche circolari dalle quali emergono solo le gambe, mentre sottili fiammelle lambiscono loro le piante dei piedi e provocano dolore: non è chiaro se fra di essi ci siano solo gli ecclesiastici o anche i laici che si diedero a questo turpe mercato col clero, mentre il contrappasso si riferisce probabilmente allo Spirito Santo che nell'episodio degli Atti degli Apostoli scese dall'alto in forma di fiamma (Simon mago aveva cercato di acquistare il potere di dispensarlo con le mani).

Protagonista dell'episodio è un papa simoniaco, Niccolò III, che appartenne alla nobile famiglia romana degli Orsini e che sembra soffrire più degli altri dannati la pena cui è sottoposto. Il dialogo fra lui e Dante, che scende nel fondo della Bolgia per parlargli, avviene in un forte contesto comico-realistico: Dante paragona se stesso a un frate che confessa un assassino prima dell'esecuzione, con un grottesco rovesciamento dei ruoli (i sicari nel Medioevo venivano messi a testa in giù in una buca poi riempita di sabbia che li soffocava). Non meno paradossale l'equivoco in cui cade il papa, che scambia Dante per Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nella buca e a spingerlo di sotto: il dannato sa che la morte di Bonifacio avverrà nel 1303, quindi è stupito di vederlo all'Inferno nella primavera del 1300, con tre anni di anticipo. L'equivoco è un espediente che consente a Dante di profetizzare la dannazione di papa Caetani, proprio come farà più avanti con Clemente V. Anche la presentazione che in seguito Niccolò fa di se stesso ricalca gli stessi toni parodistici e comici, in quanto il dannato afferma di aver vestito in vita il gran manto (detto con forte ironia, vista la sua opera come pontefice) e si dice figliuol de l'orsa, ovvero appartenente alla famiglia degli Orsini, intento ad avanzar li orsatti (a favorire nipoti e parenti con i suoi atti di corruzione: nei bestiari medievali l'orsa era descritta come animale avido e ingordo, particolarmente attaccata alla prole). Afferma inoltre che se in vita aveva messo il denaro in borsa, nella vita ultraterrena ha messo se stesso nel sacco, ovvero si è guadagnato la dannazione (bolgia è sinonimo di «borsa» in volgare fiorentino, quindi il papa usa un ricercato gioco di parole). Niccolò conclude predicendo la dannazione anche di Clemente V, il guasco che favorirà le mire di Filippo il Bello trasferendo la sede papale ad Avignone e appoggiando tutte le sue decisioni: Niccolò lo paragona a Giasone, fratello del sommo sacerdote Onia III che comprò dal re Antioco IV la carica sacerdotale con la promessa di dargli 440 talenti d'argento (l'episodio è narrato nella Bibbia, Macc., IV, 7-8).

Se nel Canto VII Dante aveva incluso fra gli avari del IV Cerchio papi e cardinali senza fare alcun nome, qui la sua accusa alla corruzione ecclesiastica e alla simonia della Chiesa è ben più dettagliata, includendo di fatto tra i simoniaci ben tre papi di cui uno probabilmente ancor vivo quando l'Inferno iniziò a circolare in Italia. La profezia di Niccolò dice infatti che Bonifacio lo seguirà nella buca restando lì fino alla morte di Clemente V, ovvero meno tempo di quanto Niccolò sarà rimasto sottosopra: Niccolò era morto nel 1280, quindi resterà nella buca sino al 1303, anno della morte di Bonifacio (23 anni), mentre Bonifacio vi resterà dino al 1314, anno della morte di Clemente V (11 anni). Poiché è quasi certo che la I Cantica del poema circolasse già dopo il 1308, ciò vorrebbe dire che tale profezia fu fatta da Dante quando Clemente V era ancor vivo. Può darsi che sia così e che il poeta immaginasse che il papa morisse prima che passassero 24 anni dalla morte di Bonifacio (ipotesi difficile da confermare perché ignoriamo la data di nascita di Clemente), oppure si può pensare che Dante abbia corretto in seguito questi versi, anche se di ciò non c'è traccia in alcun manoscritto. Comunque sia, resta la coraggiosa denuncia del poeta contro la corruzione dei papi, che si ricollega a quella contro l'avarizia che è fonte di tutti i mali del suo tempo e che è all'origine di molti dei peccati puniti nelle Malebolge (il discorso contro l'avarizia era già iniziato con Brunetto Latini e i tre sodomiti fiorentini, nonché con gli usurai visti subito prima della discesa nell'VIII Cerchio).

Non a caso il Canto si chiude con la violenta invettiva di Dante contro i papi dediti alla simonia, piena di echi biblici e di sacro furore dovuto allo sdegno provato dal poeta contro i cattivi pastori che hanno sovvertito la giustizia nel mondo, sollevando i malvagi e calpestando i buoni: particolarmente efficace l'immagine della mostruosa bestia in cui si è trasformata la Chiesa a causa della corruzione, prendendo spunto da un passo dell'Apocalisse in cui il mostro è in realtà l'Impero romano. L'ultimo riferimento è naturalmente alla famigerata donazione di Costantino, più tardi dimostratasi un falso dell'VIII sec. ma che al tempo di Dante si credeva autentica e che secondo il poeta era la fonte prima della corruzione della Chiesa. La tacita approvazione di Virgilio è la conferma della veridicità delle accuse, proprio come lo scalciare del papa dannato che è punto dall'ira o dai rimorsi di coscienza: il Canto va messo in relazione ad altri momenti del poema in cui Dante esprime tutto il suo sdegno per la corruzione che deturpa la Chiesa, specie nel Paradiso in cui la polemica contro la Curia diventa a tratti assai virulenta (gli esempi più noti sono l'invettiva di Folchetto di Marsiglia contro Firenze il cui denaro ha coltivato l'avarizia dei prelati, IX, 127-142; l'attacco contro Giovanni XXII, reo di annullare i benefici ecclestiastici per arricchirsi, XVIII, 130-136; la violenta invettiva di san Pietro contro Bonifacio VIII, che ha tramutato la Curia romana in una cloaca / del sangue e de la puzza, XXVII, 22-27). Da ricordare infine che Clemente V sarà citato da Beatrice in Par., XXX, 142-148 come il papa che ingannerà con la sua ambigua condotta l'imperatore Arrigo VII e sarà destinato a ricacciare Bonifacio VIII in fondo alla buca di questa Bolgia.

Protagonista dell'episodio è un papa simoniaco, Niccolò III, che appartenne alla nobile famiglia romana degli Orsini e che sembra soffrire più degli altri dannati la pena cui è sottoposto. Il dialogo fra lui e Dante, che scende nel fondo della Bolgia per parlargli, avviene in un forte contesto comico-realistico: Dante paragona se stesso a un frate che confessa un assassino prima dell'esecuzione, con un grottesco rovesciamento dei ruoli (i sicari nel Medioevo venivano messi a testa in giù in una buca poi riempita di sabbia che li soffocava). Non meno paradossale l'equivoco in cui cade il papa, che scambia Dante per Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nella buca e a spingerlo di sotto: il dannato sa che la morte di Bonifacio avverrà nel 1303, quindi è stupito di vederlo all'Inferno nella primavera del 1300, con tre anni di anticipo. L'equivoco è un espediente che consente a Dante di profetizzare la dannazione di papa Caetani, proprio come farà più avanti con Clemente V. Anche la presentazione che in seguito Niccolò fa di se stesso ricalca gli stessi toni parodistici e comici, in quanto il dannato afferma di aver vestito in vita il gran manto (detto con forte ironia, vista la sua opera come pontefice) e si dice figliuol de l'orsa, ovvero appartenente alla famiglia degli Orsini, intento ad avanzar li orsatti (a favorire nipoti e parenti con i suoi atti di corruzione: nei bestiari medievali l'orsa era descritta come animale avido e ingordo, particolarmente attaccata alla prole). Afferma inoltre che se in vita aveva messo il denaro in borsa, nella vita ultraterrena ha messo se stesso nel sacco, ovvero si è guadagnato la dannazione (bolgia è sinonimo di «borsa» in volgare fiorentino, quindi il papa usa un ricercato gioco di parole). Niccolò conclude predicendo la dannazione anche di Clemente V, il guasco che favorirà le mire di Filippo il Bello trasferendo la sede papale ad Avignone e appoggiando tutte le sue decisioni: Niccolò lo paragona a Giasone, fratello del sommo sacerdote Onia III che comprò dal re Antioco IV la carica sacerdotale con la promessa di dargli 440 talenti d'argento (l'episodio è narrato nella Bibbia, Macc., IV, 7-8).

Se nel Canto VII Dante aveva incluso fra gli avari del IV Cerchio papi e cardinali senza fare alcun nome, qui la sua accusa alla corruzione ecclesiastica e alla simonia della Chiesa è ben più dettagliata, includendo di fatto tra i simoniaci ben tre papi di cui uno probabilmente ancor vivo quando l'Inferno iniziò a circolare in Italia. La profezia di Niccolò dice infatti che Bonifacio lo seguirà nella buca restando lì fino alla morte di Clemente V, ovvero meno tempo di quanto Niccolò sarà rimasto sottosopra: Niccolò era morto nel 1280, quindi resterà nella buca sino al 1303, anno della morte di Bonifacio (23 anni), mentre Bonifacio vi resterà dino al 1314, anno della morte di Clemente V (11 anni). Poiché è quasi certo che la I Cantica del poema circolasse già dopo il 1308, ciò vorrebbe dire che tale profezia fu fatta da Dante quando Clemente V era ancor vivo. Può darsi che sia così e che il poeta immaginasse che il papa morisse prima che passassero 24 anni dalla morte di Bonifacio (ipotesi difficile da confermare perché ignoriamo la data di nascita di Clemente), oppure si può pensare che Dante abbia corretto in seguito questi versi, anche se di ciò non c'è traccia in alcun manoscritto. Comunque sia, resta la coraggiosa denuncia del poeta contro la corruzione dei papi, che si ricollega a quella contro l'avarizia che è fonte di tutti i mali del suo tempo e che è all'origine di molti dei peccati puniti nelle Malebolge (il discorso contro l'avarizia era già iniziato con Brunetto Latini e i tre sodomiti fiorentini, nonché con gli usurai visti subito prima della discesa nell'VIII Cerchio).

Non a caso il Canto si chiude con la violenta invettiva di Dante contro i papi dediti alla simonia, piena di echi biblici e di sacro furore dovuto allo sdegno provato dal poeta contro i cattivi pastori che hanno sovvertito la giustizia nel mondo, sollevando i malvagi e calpestando i buoni: particolarmente efficace l'immagine della mostruosa bestia in cui si è trasformata la Chiesa a causa della corruzione, prendendo spunto da un passo dell'Apocalisse in cui il mostro è in realtà l'Impero romano. L'ultimo riferimento è naturalmente alla famigerata donazione di Costantino, più tardi dimostratasi un falso dell'VIII sec. ma che al tempo di Dante si credeva autentica e che secondo il poeta era la fonte prima della corruzione della Chiesa. La tacita approvazione di Virgilio è la conferma della veridicità delle accuse, proprio come lo scalciare del papa dannato che è punto dall'ira o dai rimorsi di coscienza: il Canto va messo in relazione ad altri momenti del poema in cui Dante esprime tutto il suo sdegno per la corruzione che deturpa la Chiesa, specie nel Paradiso in cui la polemica contro la Curia diventa a tratti assai virulenta (gli esempi più noti sono l'invettiva di Folchetto di Marsiglia contro Firenze il cui denaro ha coltivato l'avarizia dei prelati, IX, 127-142; l'attacco contro Giovanni XXII, reo di annullare i benefici ecclestiastici per arricchirsi, XVIII, 130-136; la violenta invettiva di san Pietro contro Bonifacio VIII, che ha tramutato la Curia romana in una cloaca / del sangue e de la puzza, XXVII, 22-27). Da ricordare infine che Clemente V sarà citato da Beatrice in Par., XXX, 142-148 come il papa che ingannerà con la sua ambigua condotta l'imperatore Arrigo VII e sarà destinato a ricacciare Bonifacio VIII in fondo alla buca di questa Bolgia.

Note e passi controversi

La tromba citata al v. 5 è probabilmente quella del giorno del Giudizio, anche se alcuni commentatori hanno pensato a quella dei banditori che chiamavano i cittadini per leggere i decreti sulla pubblica piazza.

I battezzatori (v. 18) possono essere i fonti battesimali oppure i battezzatori, vale a dire i preti battezzieri. Sembra preferibile la prima interpretazione, che si spiega sapendo che anticamente nel battistero fiorentino di San Giovanni c'erano dei fonti di forma circolare e secondo una testimonianza dell'Ottimo commento Dante ne avrebbe rotto uno per salvare un ragazzo che vi era caduto dentro e stava per annegare. Poiché di questo dato biografico non si hanno altre notizie, è difficile capire cosa intenda Dante al v. 21 (e questo sia suggel ch'ogn'omo sganni).

Infino al grosso (v. 24) può voler dire «fino al polpaccio», ma più verosimilmente «fino alla coscia» visto che delle gambe dei dannati si vedono le giunte (articolazioni) del ginocchio. Le ritorte e strambe sono funi di vimini e fibre vegetali, molto resistenti.

Il v. 51 può significare affinché la morte si allontani, oppure per evitare la morte, a seconda che morte sia soggetto o oggetto della frase. Nel primo caso il sicario chiamerebbe il confessore per ritardare l'esecuzione, nel secondo per rivelare il nome dei mandanti e quindi evitare di essere giustiziato.

Lo scritto (v. 54) è il libro del futuro, in cui Niccolò può leggere come tutti i dannati.

Gli orsatti (v. 71) sono i discendenti di Niccolò, cioè i familiari appartenenti alla schiatta degli Orsini.

L'anima ria del v. 96 è Giuda, il cui posto tra gli apostoli dopo la sua morte fu sorteggiato e toccò a Mattia (Act. Ap., I, 13-26).

La mal tolta moneta (v. 98) allude probabilmente all'accusa in base alla quale Niccolò avrebbe ricevuto oro dai Bizantini per istigare la rivolta del Vespro contro Carlo I d'Angiò, che però non trova conferme tra gli storici.

I vv. 106-111 alludono all'Apocalisse di Giovanni (XVII, 1-3), in cui è descritta una meretrice sopra le acque che siede sopra una bestia con sette teste e dieci corna: è simbolo dell'Impero romano, mentre Dante (che segue un'interpretazione diffusa nel Medioevo) ne fa una immagine stravolta della Chiesa, divenuta un mostro a causa della corruzione dei papi. Le sette teste sono i sacramenti, le dieci corna i comandamenti. L'espressione puttaneggiar coi regi allude ai rapporti tra Papato e monarchia francese, soprattutto durante la cattività avignonese.

Il primo ricco patre (v. 117) è papa Silvestro, che secondo l'errata tradizione avrebbe ricevuto da Costantino la donazione di un territorio su cui esercitare il dominio temporale.

I battezzatori (v. 18) possono essere i fonti battesimali oppure i battezzatori, vale a dire i preti battezzieri. Sembra preferibile la prima interpretazione, che si spiega sapendo che anticamente nel battistero fiorentino di San Giovanni c'erano dei fonti di forma circolare e secondo una testimonianza dell'Ottimo commento Dante ne avrebbe rotto uno per salvare un ragazzo che vi era caduto dentro e stava per annegare. Poiché di questo dato biografico non si hanno altre notizie, è difficile capire cosa intenda Dante al v. 21 (e questo sia suggel ch'ogn'omo sganni).

Infino al grosso (v. 24) può voler dire «fino al polpaccio», ma più verosimilmente «fino alla coscia» visto che delle gambe dei dannati si vedono le giunte (articolazioni) del ginocchio. Le ritorte e strambe sono funi di vimini e fibre vegetali, molto resistenti.

Il v. 51 può significare affinché la morte si allontani, oppure per evitare la morte, a seconda che morte sia soggetto o oggetto della frase. Nel primo caso il sicario chiamerebbe il confessore per ritardare l'esecuzione, nel secondo per rivelare il nome dei mandanti e quindi evitare di essere giustiziato.

Lo scritto (v. 54) è il libro del futuro, in cui Niccolò può leggere come tutti i dannati.

Gli orsatti (v. 71) sono i discendenti di Niccolò, cioè i familiari appartenenti alla schiatta degli Orsini.

L'anima ria del v. 96 è Giuda, il cui posto tra gli apostoli dopo la sua morte fu sorteggiato e toccò a Mattia (Act. Ap., I, 13-26).

La mal tolta moneta (v. 98) allude probabilmente all'accusa in base alla quale Niccolò avrebbe ricevuto oro dai Bizantini per istigare la rivolta del Vespro contro Carlo I d'Angiò, che però non trova conferme tra gli storici.

I vv. 106-111 alludono all'Apocalisse di Giovanni (XVII, 1-3), in cui è descritta una meretrice sopra le acque che siede sopra una bestia con sette teste e dieci corna: è simbolo dell'Impero romano, mentre Dante (che segue un'interpretazione diffusa nel Medioevo) ne fa una immagine stravolta della Chiesa, divenuta un mostro a causa della corruzione dei papi. Le sette teste sono i sacramenti, le dieci corna i comandamenti. L'espressione puttaneggiar coi regi allude ai rapporti tra Papato e monarchia francese, soprattutto durante la cattività avignonese.

Il primo ricco patre (v. 117) è papa Silvestro, che secondo l'errata tradizione avrebbe ricevuto da Costantino la donazione di un territorio su cui esercitare il dominio temporale.

TestoO Simon mago, o miseri seguaci

che le cose di Dio, che di bontate deon essere spose, e voi rapaci 3 per oro e per argento avolterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che ne la terza bolgia state. 6 Già eravamo, a la seguente tomba, montati de lo scoglio in quella parte ch’a punto sovra mezzo ’l fosso piomba. 9 O somma sapienza, quanta è l’arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte! 12 Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fóri, d’un largo tutti e ciascun era tondo. 15 Non mi parean men ampi né maggiori che que’ che son nel mio bel San Giovanni, fatti per loco d’i battezzatori; 18 l’un de li quali, ancor non è molt’anni, rupp’io per un che dentro v’annegava: e questo sia suggel ch’ogn’omo sganni. 21 Fuor de la bocca a ciascun soperchiava d’un peccator li piedi e de le gambe infino al grosso, e l’altro dentro stava. 24 Le piante erano a tutti accese intrambe; per che sì forte guizzavan le giunte, che spezzate averien ritorte e strambe. 27 Qual suole il fiammeggiar de le cose unte muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni a le punte. 30 «Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che li altri suoi consorti», diss’io, «e cui più roggia fiamma succia?». 33 Ed elli a me: «Se tu vuo’ ch’i’ ti porti là giù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e de’ suoi torti». 36 E io: «Tanto m’è bel, quanto a te piace: tu se’ segnore, e sai ch’i’ non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace». 39 Allor venimmo in su l’argine quarto: volgemmo e discendemmo a mano stanca là giù nel fondo foracchiato e arto. 42 Lo buon maestro ancor de la sua anca non mi dipuose, sì mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. 45 «O qual che se’ che ’l di sù tien di sotto, anima trista come pal commessa», comincia’ io a dir, «se puoi, fa motto». 48 Io stava come ’l frate che confessa lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto, richiama lui, per che la morte cessa. 51 Ed el gridò: «Se’ tu già costì ritto, se’ tu già costì ritto, Bonifazio? Di parecchi anni mi mentì lo scritto. 54 Se’ tu sì tosto di quell’aver sazio per lo qual non temesti tòrre a ’nganno la bella donna, e poi di farne strazio?». 57 Tal mi fec’io, quai son color che stanno, per non intender ciò ch’è lor risposto, quasi scornati, e risponder non sanno. 60 Allor Virgilio disse: «Dilli tosto: ‘Non son colui, non son colui che credi’»; e io rispuosi come a me fu imposto. 63 Per che lo spirto tutti storse i piedi; poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse: «Dunque che a me richiedi? 66 Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi ch’i’ fui vestito del gran manto; 69 e veramente fui figliuol de l’orsa, cupido sì per avanzar li orsatti, che sù l’avere e qui me misi in borsa. 72 Di sotto al capo mio son li altri tratti che precedetter me simoneggiando, per le fessure de la pietra piatti. 75 Là giù cascherò io altresì quando verrà colui ch’i’ credea che tu fossi allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando. 78 Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi e ch’i’ son stato così sottosopra, ch’el non starà piantato coi piè rossi: 81 ché dopo lui verrà di più laida opra di ver’ ponente, un pastor sanza legge, tal che convien che lui e me ricuopra. 84 Novo Iasón sarà, di cui si legge ne’ Maccabei; e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge». 87 Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle, ch’i’ pur rispuosi lui a questo metro: «Deh, or mi dì : quanto tesoro volle 90 Nostro Segnore in prima da san Pietro ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa? Certo non chiese se non ‘Viemmi retro’. 93 Né Pier né li altri tolsero a Matia oro od argento, quando fu sortito al loco che perdé l’anima ria. 96 Però ti sta, ché tu se’ ben punito; e guarda ben la mal tolta moneta ch’esser ti fece contra Carlo ardito. 99 E se non fosse ch’ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti ne la vita lieta, 102 io userei parole ancor più gravi; ché la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. 105 Di voi pastor s’accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l’acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista; 108 quella che con le sette teste nacque, e da le diece corna ebbe argomento, fin che virtute al suo marito piacque. 111 Fatto v’avete Dio d’oro e d’argento; e che altro è da voi a l’idolatre, se non ch’elli uno, e voi ne orate cento? 114 Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre!». 117 E mentr’io li cantava cotai note, o ira o coscienza che ’l mordesse, forte spingava con ambo le piote. 120 I’ credo ben ch’al mio duca piacesse, con sì contenta labbia sempre attese lo suon de le parole vere espresse. 123 Però con ambo le braccia mi prese; e poi che tutto su mi s’ebbe al petto, rimontò per la via onde discese. 126 Né si stancò d’avermi a sé distretto, sì men portò sovra ’l colmo de l’arco che dal quarto al quinto argine è tragetto. 129 Quivi soavemente spuose il carco, soave per lo scoglio sconcio ed erto che sarebbe a le capre duro varco. Indi un altro vallon mi fu scoperto. 133 |

ParafrasiO Simon mago, o suoi miseri seguaci che, avidi, prostituite in cambio d'oro e d'argento le cose di Dio che devono essere spose della bontà, ora è necessario che per voi suoni la tromba, visto che siete nella III Bolgia.

Ormai eravamo saliti, nella Bolgia seguente, sul ponte fino al punto in cui la perpendicolare cade esattamente al centro della fossa. O suprema sapienza, quanta perfezione dimostri in cielo, in terra e nell'Inferno, e con quanta giustizia la tua virtù distribuisce premi e castighi! Io vidi la roccia scura, lungo le pareti e sul fondo della fossa, piena di buchi, tutti della stessa larghezza e di forma circolare. Non mi sembravano né meno ampi né maggiori di quelli che servono come fonti battesimali nel bel battistero fiorentino di San Giovanni; non molti anni fa ne ruppi uno per salvare una persona che vi stava annegando, e questa sia la testimonianza che corregga l'errore di chi è male informato. Fuori dall'orlo di ogni buca emergevano i piedi e le gambe di un peccatore, fino alle cosce, mentre il resto del corpo stava dentro. Le piante dei piedi erano entrambe accese, per cui i dannati scalciavano con le articolazioni con tale forza che avrebbero spezzato le funi più resistenti. Come una fiamma di solito lambisce solo la superficie delle cose unte, muovendosi sull'estremità, così facevano quelle fiammelle dal calcagno alla punta dei piedi. Io dissi: «Maestro, chi è quel dannato che soffre e scalcia più degli altri suoi compagni di pena, e che è consumato da una fiamma più rossa»? E lui a me: «Se tu vuoi che io ti porti laggiù, scendendo lungo la parete meno ripida, saprai da lui stesso chi è e quale colpa ha commesso». E io: «Ciò che a te piace per me va benissimo: tu sei la mia guida e sai che la mia volontà è conforme alla tua e sai anche ciò che non dico». Allora giungemmo sul quarto argine: ci girammo e scendemmo verso sinistra, fino al fondo della Bolgia pieno di buchi e stretto. Il buon maestro non mi fece scendere dal suo fianco, finché non mi portò alla buca dove quel dannato si lamentava con le sue gambe. Io iniziai a dire: «Chiunque tu sia, tu che sei capovolto, anima triste come un palo conficcato nel terreno, se puoi, parlami». Io stavo lì come il frate che confessa il perfido assassino, il quale, dopo essere stato messo nella buca, lo chiama per ritardare l'esecuzione. E quello urlò: «Sei già lì in piedi, sei già lì in piedi, Bonifacio? Il libro del futuro mi ha mentito di diversi anni. Ti sei già saziato di quelle ricchezze per le quali non avesti scrupoli a prendere con l'inganno la bella donna (la Chiesa) e poi farne scempio?» Io divenni allora come quelli che non capiscono cosa è stato loro risposto, per cui sono confusi e non sanno cosa ribattere. Allora Virgilio disse: «Digli subito: 'Non sono colui che tu credi'»; e io risposi come mi fu ordinato. Allora lo spirito storse completamente i piedi; poi, sospirando e con voce lamentosa, mi disse: «Dunque cosa vuoi sapere da me? Se ti preme sapere chi sono al punto di essere sceso fin quaggiù, sappi che io vestii il manto papale; e fui figlio legittimo dell'orsa, talmente avido per avvantaggiare i miei parenti che in vita misi in borsa il denaro, qui ho messo in borsa me stesso (mi sono dannato). Sotto la mia testa sono conficcati gli altri che mi hanno preceduto praticando la simonia, tutti appiattiti nelle fessure della roccia. Laggiù finirò anch'io quando verrà colui (Bonifacio VIII) che credevo fossi tu, quando ti feci quell'improvvisa domanda. Ma il tempo che ho passato a cuocermi i piedi e in cui sono stato così capovolto è maggiore di quello che passerà lui coi piedi rossi: infatti dopo di lui verrà da occidente un altro papa (Clemente V) senza legge, che compirà azioni ancor più infamanti e tale che ricoprirà me e lui. Sarà un nuovo Giasone, di cui si legge nel libro dei Maccabei; e come il suo re fu accondiscendente con lui, così sarà verso il papa il re di Francia (Filippo il Bello)». Io non so se a questo punto fui troppo irriverente, poiché gli risposi in questo tono: «Ora dimmi: quanto denaro volle nostro Signore da san Pietro prima di affidargli le chiavi del regno dei cieli? Certo gli disse solo 'Seguimi'. Né Pietro né gli altri presero da Mattia oro o argento, quando fu sorteggiato per prendere il posto perso da Giuda. Allora sta' qui, perché sei ben punito; e custodisci il denaro preso con l'inganno, che ti rese ardito contro Carlo d'Angiò. E se non fosse per il rispetto che devo alle somme chiavi (della Chiesa) che tu tenesti nella vita terrena e che mi frenano, userei parole ancor più severe: infatti la vostra avarizia rattrista il mondo, calpestando i buoni e sollevando i malvagi. Di voi cattivi pastori si accorse l'Evangelista (Giovanni) quando vide la meretrice che siede sopra le acque (la Chiesa) fare la prostituta con i re; quella che è nata con sette teste e ha tratto forza dalle dieci corna, finché al marito (il papa) piacque la virtù. Vi siete fabbricati un dio d'oro e d'argento: e che differenza c'è tra voi e il pagano, se non che quello adora un dio solo e voi ne adorate cento? Ahimè, Costantino, quanto male ha causato non la tua conversione, ma quella donazione che da te ebbe il primo ricco papa (Silvestro)!» E mentre io gli rivolgevo tali parole, il dannato scalciava forte con entrambe le gambe, o perché adirato o per rimorso di coscienza. Io credo che il mio maestro approvasse, visto che ascoltò il mio discorso veritiero con volto sempre sereno. Allora mi prese con entrambe le braccia; e poi che mi strinse tutto al suo petto, risalì per la via da cui era sceso. Non si stancò di tenermi stretto finché non mi portò sul punto più alto del ponte, che unisce il quarto al quinto argine. Qui pose dolcemente a terra il carico, che era dolce da portare attraverso la roccia ripida e scoscesa e che sarebbe un duro sentiero anche per le capre. Da lì mi fu mostrata un'altra Bolgia. |