Inferno, Canto XI

W. Blake, Struttura morale dell'Inferno

"Lo nostro scender conviene esser tardo,

sì che s'ausi un poco in prima il senso

al triste fiato; e poi no i fia riguardo" ...

"... La frode, ond'ogne coscienza è morsa,

può l'omo usare in colui che 'n lui fida

e in quel che fidanza non imborsa..."

"... Ma seguimi oramai che 'l gir mi piace;

ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta,

e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace... "

sì che s'ausi un poco in prima il senso

al triste fiato; e poi no i fia riguardo" ...

"... La frode, ond'ogne coscienza è morsa,

può l'omo usare in colui che 'n lui fida

e in quel che fidanza non imborsa..."

"... Ma seguimi oramai che 'l gir mi piace;

ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta,

e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace... "

Argomento del Canto

Ancora nella città di Dite, dove sono puniti gli eresiarchi. Dante e Virgilio attendono sull'argine del VII Cerchio, per il puzzo che proviene dal basso. Spiegazione di Virgilio sulla topografia morale dell'Inferno.

È la notte di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le quattro del mattino.

È la notte di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le quattro del mattino.

La tomba di papa Anastasio II (1-12)

Lasciatasi alle spalle la città di Dite, i due poeti giungono all'orlo che conduce al VII Cerchio, dove c'è un ammasso di rocce causato da un crollo. Qui si leva un gran puzzo dal Cerchio sottostante, che costringe Dante e Virgilio a ritrarsi in un punto dove c'è l'avello di papa Anastasio II, il cui nome è scritto sul coperchio. Virgilio consiglia di trattenersi lì giusto il tempo di abituare l'olfatto all'odore sgradevole che arriva da sotto, poi potranno proseguire la discesa.

La suddivisione morale del basso Inferno (13-66)

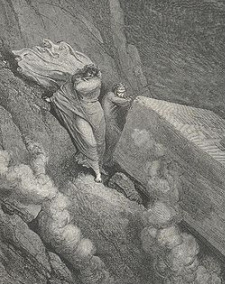

G. Doré, La tomba di papa Anastasio

Dante prega Virgilio di trovare il modo di spendere utilmente il tempo che dovranno trascorrere in quel luogo e il maestro inizia a illustrare la topografia morale del basso Inferno. Spiega che al di sotto della città di Dite ci sono tre Cerchi, i quali puniscono i peccati di malizia. Questa ha come fine l'ingiuria, che può ottenersi con la violenza o con la frode: e poiché la frode è più sgradita a Dio, essa è punita nei Cerchi più bassi.

Il primo dei tre Cerchi (il VII), prosegue Virgilio, ospita i violenti ed è diviso in tre gironi a seconda di quale sia stato il bersaglio della violenza, ovvero il prossimo, se stessi, Dio. Chi è violento contro il prossimo compie omicidi, ferimenti, rapine e incendi: tutti costoro sono puniti nel primo girone. Chi è violento contro se stesso può esserlo nella propria persona (i suicidi) oppure nei propri beni (gli scialacquatori), ed entrambi si trovano nel secondo girone. Si può infine essere violenti contro Dio, nella persona divina (bestemmiatori), nella natura (sodomiti) e nella sua bontade (nell'operosità umana, usurai) e tutti costoro sono puniti nel terzo girone.

La frode, prosegue ancora Virgilio, può compiersi contro chi non si fida oppure contro chi si fida. La prima è meno grave, poiché viola solo il vincolo naturale che lega gli uomini, quindi è punita nell'VIII Cerchio: qui si trovano ipocriti, adulatori, indovini, falsari, ladri, simoniaci, ruffiani, barattieri e altri peccatori consimili. La seconda forma di frode è più grave, perché viola anche lo speciale vincolo che si crea tra persone (parentela, patria...) ed è quindi il tradimento: esso è punito nell'ultimo e più basso Cerchio dell'Inferno, il IX.

Il primo dei tre Cerchi (il VII), prosegue Virgilio, ospita i violenti ed è diviso in tre gironi a seconda di quale sia stato il bersaglio della violenza, ovvero il prossimo, se stessi, Dio. Chi è violento contro il prossimo compie omicidi, ferimenti, rapine e incendi: tutti costoro sono puniti nel primo girone. Chi è violento contro se stesso può esserlo nella propria persona (i suicidi) oppure nei propri beni (gli scialacquatori), ed entrambi si trovano nel secondo girone. Si può infine essere violenti contro Dio, nella persona divina (bestemmiatori), nella natura (sodomiti) e nella sua bontade (nell'operosità umana, usurai) e tutti costoro sono puniti nel terzo girone.

La frode, prosegue ancora Virgilio, può compiersi contro chi non si fida oppure contro chi si fida. La prima è meno grave, poiché viola solo il vincolo naturale che lega gli uomini, quindi è punita nell'VIII Cerchio: qui si trovano ipocriti, adulatori, indovini, falsari, ladri, simoniaci, ruffiani, barattieri e altri peccatori consimili. La seconda forma di frode è più grave, perché viola anche lo speciale vincolo che si crea tra persone (parentela, patria...) ed è quindi il tradimento: esso è punito nell'ultimo e più basso Cerchio dell'Inferno, il IX.

I peccati di incontinenza (67-90)

Dante si dice soddisfatto della spiegazione, ma ha un dubbio: come mai i peccatori che ha visto nei primi Cerchi infernali, vale a dire gli iracondi, i lussuriosi, i golosi, gli avari e i prodighi non sono puniti dentro la città di Dite, visto che Dio li condanna? E se non fosse così, perché sarebbero dannati? Virgilio risponde rimproverando Dante di non riflettere a sufficienza e invita il discepolo a ripensare all'Etica di Aristotele, dove il filosofo antico distingue le tre disposizion che 'l ciel non vole, vale a dire incontinenza (eccesso), malizia e matta bestialità. L'incontinenza è peccato meno grave degli altri ed è questa colpa che scontano i dannati nei Cerchi prima della città di Dite, quindi è perfettamente logico che detti peccatori siano puniti in modo differente da violenti e fraudolenti.

La natura del peccato degli usurai (91-115)

R. Sanzio, Aristotele

Dante manifesta nuovamente la sua soddisfazione per il dubbio chiarito e loda Virgilio per la sua capacità di sanare ogni vista turbata, ma ha ancora un'incertezza che prega il maestro di risolvere. Dante non ha compreso perché l'usura offende la divina bontade e Virgilio spiega che secondo la filosofia aristotelica la natura prende corso dall'intelletto divino e dal suo modo di operare; come appare chiaro nel libro della Fisica, l'operosità umana cerca di imitare quella di Dio, proprio come fa il discepolo col maestro. Secondo il libro della Genesi, inoltre, l'operosità e il lavoro devono fornire i mezzi di sostentamento all'uomo, mentre l'usuraio altra via tene e disprezza la natura e l'operosità che è come sua figlia, dal momento che ripone in altro la sua speranza di guadagno.

Terminata la sua spiegazione Virgilio invita Dante a riprendere il cammino, poiché la costellazione dei Pesci è già apparsa sull'orizzonte (sono circa le quattro del mattino) e quella dell'Orsa Maggiore si trova a Nord-Ovest, nella zona del Coro (il Maestrale), mentre per discendere nel Cerchio sottostante c'è da compiere ancora un certo cammino.

Terminata la sua spiegazione Virgilio invita Dante a riprendere il cammino, poiché la costellazione dei Pesci è già apparsa sull'orizzonte (sono circa le quattro del mattino) e quella dell'Orsa Maggiore si trova a Nord-Ovest, nella zona del Coro (il Maestrale), mentre per discendere nel Cerchio sottostante c'è da compiere ancora un certo cammino.

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto del Canto, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

|

Interpretazione complessiva

Il Canto è una sorta di pausa nella narrazione del viaggio, che ha la funzione di preparare la discesa nei Cerchi del basso Inferno e spiegare al lettore la topografia morale di tutto il primo regno, fin qui non esplicitamente illustrata dall'autore. A questo scopo Dante ricorre all'espediente dell'odore sgradevole che si leva dal VII Cerchio e costringe lui e Virgilio ad attendere un poco prima di proseguire il cammino, una sosta forzata che dà modo alla guida di spiegare com'è strutturato il doloroso regno.

La spiegazione di Virgilio prende ovviamente spunto dalla filosofia aristotelica (Eth., VII, 1, 1145a), ampiamente ripresa dalla teologia medievale e che distingueva tre principali peccati: di eccesso, di violenza e di frode, che sono di gravità crescente e quindi puniti nelle zone infernali che via via si avvicinano al centro della Terra (violenza e frode sono comprese nel peccato di malizia, ovvero azione tesa ad arrecare offesa al prossimo, più grave dell'eccesso e perciò punita nei cerchi del basso Inferno). Nella classificazione di Virgilio mancano gli ignavi, le anime del Limbo e soprattutto gli eretici, il cui peccato sembra non rientrare propriamente in nessuna delle tre categorie menzionate prima; sono state avanzate numerose ipotesi al riguardo e nessuna pienamente convincente, tranne forse quella che identifica questo peccato in una categoria a sé stante. Piuttosto controversa anche l'interpretazione della matta bestialitade, che potrebbe significare «violenza», oppure «eresia», o forse indicare un altro tipo di peccato non rientrante nella topografia morale dell'Inferno.

Particolare rilievo viene poi dato al peccato d'usura, ulteriormente chiarito da Virgilio a seguito della domanda di Dante. Questa insistenza non deve stupire, dal momento che l'usura era largamente diffusa nell'Italia del Due-Trecento ed era sentita una pratica particolarmente odiosa, non tanto perché l'usuraio chiedesse interessi esorbitanti, ma perché la Chiesa condannava chi semplicemente ricavava denaro da altro denaro e non dal lavoro onesto. È chiaro che per Dante l'usura si collegava al peccato di avarizia e alla corruzione che investiva la Chiesa stessa e la poltica, all'origine del disordine morale che sconvolgeva il mondo ed era fonte di ingiustizia; ciò valeva anche per la stessa città di Firenze dove la gente nuova e i sùbiti guadagni avevano creato orgoglio e alterigia, scacciando la «cortesia» e provocando le divisioni politiche. L'usura viene vista allora come un peccato più grave dell'avarizia, come un attentato all'operosità umana e quindi a Dio, come un peccato di violenza e quindi di malizia meritevole di essere punita nel basso Inferno, dove si trovano le anime più nere.

La spiegazione di Virgilio prende ovviamente spunto dalla filosofia aristotelica (Eth., VII, 1, 1145a), ampiamente ripresa dalla teologia medievale e che distingueva tre principali peccati: di eccesso, di violenza e di frode, che sono di gravità crescente e quindi puniti nelle zone infernali che via via si avvicinano al centro della Terra (violenza e frode sono comprese nel peccato di malizia, ovvero azione tesa ad arrecare offesa al prossimo, più grave dell'eccesso e perciò punita nei cerchi del basso Inferno). Nella classificazione di Virgilio mancano gli ignavi, le anime del Limbo e soprattutto gli eretici, il cui peccato sembra non rientrare propriamente in nessuna delle tre categorie menzionate prima; sono state avanzate numerose ipotesi al riguardo e nessuna pienamente convincente, tranne forse quella che identifica questo peccato in una categoria a sé stante. Piuttosto controversa anche l'interpretazione della matta bestialitade, che potrebbe significare «violenza», oppure «eresia», o forse indicare un altro tipo di peccato non rientrante nella topografia morale dell'Inferno.

Particolare rilievo viene poi dato al peccato d'usura, ulteriormente chiarito da Virgilio a seguito della domanda di Dante. Questa insistenza non deve stupire, dal momento che l'usura era largamente diffusa nell'Italia del Due-Trecento ed era sentita una pratica particolarmente odiosa, non tanto perché l'usuraio chiedesse interessi esorbitanti, ma perché la Chiesa condannava chi semplicemente ricavava denaro da altro denaro e non dal lavoro onesto. È chiaro che per Dante l'usura si collegava al peccato di avarizia e alla corruzione che investiva la Chiesa stessa e la poltica, all'origine del disordine morale che sconvolgeva il mondo ed era fonte di ingiustizia; ciò valeva anche per la stessa città di Firenze dove la gente nuova e i sùbiti guadagni avevano creato orgoglio e alterigia, scacciando la «cortesia» e provocando le divisioni politiche. L'usura viene vista allora come un peccato più grave dell'avarizia, come un attentato all'operosità umana e quindi a Dio, come un peccato di violenza e quindi di malizia meritevole di essere punita nel basso Inferno, dove si trovano le anime più nere.

Note e passi controversi

Molti commentatori hanno ipotizzato che Dante confondesse papa Anastasio (vv. 8-9) con l'imperatore bizantino Anastasio I, indotto all'eresia dal diacono Fotino: oggi tale interpretazione è scartata, sulla base di un canone del Liber pontificalis (quasi certamente non autentico ma ritenuto tale da Dante) dove si dice che il papa fu spinto da Fotino ad abbracciare il monofisismo.

Al v. 31 pòne sta per «può», con epitesi della particella -ne.

Al v. 44 biscazza vuol dire «sperpera al gioco d'azzardo» e deriva al lat. med. biscatia, «bisca».

Il v. 45 (e piange là dov'esser de' giocondo) vuole dire «e piange là (sulla Terra) i beni perduti, mentre avrebbe dovuto essere lieto»; alcuni interpretano là... come il Paradiso, ma è poco probabile.

I sodomiti puniti nel VII Cerchio sono detti così dalla città biblica di Sodoma, i cui abitanti erano dediti all'omosessualità e furono distrutti dall'ira divina insieme a quelli di Gomorra. Caorsa è invece la città francese di Cahors, i cui abitanti erano dediti all'usura (e caorsino era nel Medioevo sinonimo di usuraio; in Par., XXVII, 58 san Pietro definirà nello stesso modo Giovanni XXII, originario di quella città, e colpevole di simonia e corruzione).

Ai vv. 58-60 Virgilio elenca otto dei dieci peccati puniti nelle Malebolge in un ordine diverso da quello originale, il che non ha probabilmente nessuna ragione particolare. Allo stesso modo Dante ai vv. 70-72 elenca i peccatori dei primi Cerchi in ordine sparso.

Al v. 73 la città roggia è Dite, le cui mura sono arroventate dal fuoco (VIII, 70-75).

I vv. 106-108 alludono a Gen., III 17 (in laboribus comedes ex ea [terra] cunctis diebus vitae tuae, «dalla terra ricaverai con grandi fatiche il nutrimento per tutti i giorni della tua vita»), dove il lavoro è visto come punizione all'uomo per il peccato originale.

I vv. 112-115 chiariscono che mancano circa due ore all'alba (sono dunque le quattro del mattino), poiché la costellazione dei Pesci sta spuntando all'orizzonte e quella del grande Carro sta per tramontare a Nord-Est.

Al v. 31 pòne sta per «può», con epitesi della particella -ne.

Al v. 44 biscazza vuol dire «sperpera al gioco d'azzardo» e deriva al lat. med. biscatia, «bisca».

Il v. 45 (e piange là dov'esser de' giocondo) vuole dire «e piange là (sulla Terra) i beni perduti, mentre avrebbe dovuto essere lieto»; alcuni interpretano là... come il Paradiso, ma è poco probabile.

I sodomiti puniti nel VII Cerchio sono detti così dalla città biblica di Sodoma, i cui abitanti erano dediti all'omosessualità e furono distrutti dall'ira divina insieme a quelli di Gomorra. Caorsa è invece la città francese di Cahors, i cui abitanti erano dediti all'usura (e caorsino era nel Medioevo sinonimo di usuraio; in Par., XXVII, 58 san Pietro definirà nello stesso modo Giovanni XXII, originario di quella città, e colpevole di simonia e corruzione).

Ai vv. 58-60 Virgilio elenca otto dei dieci peccati puniti nelle Malebolge in un ordine diverso da quello originale, il che non ha probabilmente nessuna ragione particolare. Allo stesso modo Dante ai vv. 70-72 elenca i peccatori dei primi Cerchi in ordine sparso.

Al v. 73 la città roggia è Dite, le cui mura sono arroventate dal fuoco (VIII, 70-75).

I vv. 106-108 alludono a Gen., III 17 (in laboribus comedes ex ea [terra] cunctis diebus vitae tuae, «dalla terra ricaverai con grandi fatiche il nutrimento per tutti i giorni della tua vita»), dove il lavoro è visto come punizione all'uomo per il peccato originale.

I vv. 112-115 chiariscono che mancano circa due ore all'alba (sono dunque le quattro del mattino), poiché la costellazione dei Pesci sta spuntando all'orizzonte e quella del grande Carro sta per tramontare a Nord-Est.

TestoIn su l’estremità d’un’alta ripa

che facevan gran pietre rotte in cerchio venimmo sopra più crudele stipa; 3 e quivi, per l’orribile soperchio del puzzo che ’l profondo abisso gitta, ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio 6 d’un grand’avello, ov’io vidi una scritta che dicea: "Anastasio papa guardo, lo qual trasse Fotin de la via dritta". 9 «Lo nostro scender conviene esser tardo, sì che s’ausi un poco in prima il senso al tristo fiato; e poi no i fia riguardo». 12 Così ’l maestro; e io «Alcun compenso», dissi lui, «trova che ’l tempo non passi perduto». Ed elli: «Vedi ch’a ciò penso». 15 «Figliuol mio, dentro da cotesti sassi», cominciò poi a dir, «son tre cerchietti di grado in grado, come que’ che lassi. 18 Tutti son pien di spirti maladetti; ma perché poi ti basti pur la vista, intendi come e perché son costretti. 21 D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista, ingiuria è ’l fine, ed ogne fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. 24 Ma perché frode è de l’uom proprio male, più spiace a Dio; e però stan di sotto li frodolenti, e più dolor li assale. 27 Di violenti il primo cerchio è tutto; ma perché si fa forza a tre persone, in tre gironi è distinto e costrutto. 30 A Dio, a sé, al prossimo si pòne far forza, dico in loro e in lor cose, come udirai con aperta ragione. 33 Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno, e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose; 36 onde omicide e ciascun che mal fiere, guastatori e predon, tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. 39 Puote omo avere in sé man violenta e ne’ suoi beni; e però nel secondo giron convien che sanza pro si penta 42 qualunque priva sé del vostro mondo, biscazza e fonde la sua facultade, e piange là dov’esser de’ giocondo. 45 Puossi far forza nella deitade, col cor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade; 48 e però lo minor giron suggella del segno suo e Soddoma e Caorsa e chi, spregiando Dio col cor, favella. 51 La frode, ond’ogne coscienza è morsa, può l’omo usare in colui che ’n lui fida e in quel che fidanza non imborsa. 54 Questo modo di retro par ch’incida pur lo vinco d’amor che fa natura; onde nel cerchio secondo s’annida 57 ipocresia, lusinghe e chi affattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. 60 Per l’altro modo quell’amor s’oblia che fa natura, e quel ch’è poi aggiunto, di che la fede spezial si cria; 63 onde nel cerchio minore, ov’è ’l punto de l’universo in su che Dite siede, qualunque trade in etterno è consunto». 66 E io: «Maestro, assai chiara procede la tua ragione, e assai ben distingue questo baràtro e ’l popol ch’e’ possiede. 69 Ma dimmi: quei de la palude pingue, che mena il vento, e che batte la pioggia, e che s’incontran con sì aspre lingue, 72 perché non dentro da la città roggia sono ei puniti, se Dio li ha in ira? e se non li ha, perché sono a tal foggia?». 75 Ed elli a me «Perché tanto delira», disse «lo ’ngegno tuo da quel che sòle? o ver la mente dove altrove mira? 78 Non ti rimembra di quelle parole con le quai la tua Etica pertratta le tre disposizion che ’l ciel non vole, 81 incontenenza, malizia e la matta bestialitade? e come incontenenza men Dio offende e men biasimo accatta? 84 Se tu riguardi ben questa sentenza, e rechiti a la mente chi son quelli che sù di fuor sostegnon penitenza, 87 tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti, e perché men crucciata la divina vendetta li martelli». 90 «O sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi, che, non men che saver, dubbiar m’aggrata. 93 Ancora in dietro un poco ti rivolvi», diss’io, «là dove di’ ch’usura offende la divina bontade, e ’l groppo solvi». 96 «Filosofia», mi disse, «a chi la ’ntende, nota, non pure in una sola parte, come natura lo suo corso prende 99 dal divino ’ntelletto e da sua arte; e se tu ben la tua Fisica note, tu troverai, non dopo molte carte, 102 che l’arte vostra quella, quanto pote, segue, come ’l maestro fa ’l discente; sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote. 105 Da queste due, se tu ti rechi a mente lo Genesì dal principio, convene prender sua vita e avanzar la gente; 108 e perché l’usuriere altra via tene, per sé natura e per la sua seguace dispregia, poi ch’in altro pon la spene. 111 Ma seguimi oramai, che ’l gir mi piace; ché i Pesci guizzan su per l’orizzonta, e ’l Carro tutto sovra ’l Coro giace, e ’l balzo via là oltra si dismonta». 115 |

ParafrasiSull'orlo di un'alta riva dove c'erano molte rocce ammucchiate in cerchio, giungemmo in prossimità del Cerchio successivo;

e qui, per l'orribile eccesso del puzzo che l'abisso infernale emana, ci riparammo dietro al coperchio di una grande tomba, dove lessi una scritta che diceva: "Custodisco papa Anastasio, che fu sviato dalla retta strada da Fotino". «È preferibile attendere un poco prima di scendere, così che il nostro olfatto si abitui al cattivo odore, poi non servirà più alcun riguardo». Così disse Virgilio; e io dissi a lui: «Trova il modo di non far passare il tempo inutilmente». E lui: «Penso proprio a questo». Poi iniziò a dire: «Figlio mio, al di sotto di questi sassi ci sono tre Cerchi, uno di sotto all'altro come gli altri che hai visto. Sono tutti pieni di spiriti dannati; ma affinché in seguito ti basti vederli, ascolta in che modo e per quale ragione stanno insieme. Il fine di ogni malizia che attira l'odio del Cielo è l'ingiuria, e tale scopo si ottiene con la violenza o con la frode. E poiché la frode è un peccato proprio dell'uomo (in quanto si fonda sulla ragione), è più sgradita a Dio e i fraudolenti stanno più in basso e sono puniti maggiormente. Il primo Cerchio (il VII) è riservato ai violenti; e poiché si può far violenza a tre diversi bersagli, esso è suddiviso in tre gironi. Si può usare violenza a Dio, a se stessi, al prossimo, nelle persone e nelle loro cose, come ti spiegherò razionalmente. Si possono dare al prossimo morte per forza, ferite dolorose, e nei suoi beni rovine, incendi e rapine; dunque gli assassini e chi ferisce proditoriamente, distruttori e predoni, sono tutti tormentati in diverse schiere nel primo girone. L'uomo può essere violento contro se stesso e nel suo patrimonio; e perciò nel secondo girone si pente invano chiunque si è suicidato e chi sperpera e dissipa il suo denaro, e rimpiange sulla Terra i suoi beni quando avrebbe dovuto vivere lieto. Si può essere violenti contro Dio, negandolo in cuore e bestemmiandone il nome, oppure disprezzando la natura e la sua bontà (operosità); perciò il terzo girone punisce i sodomiti e gli usurai, nonché quelli che parlano disprezzando in cuore Dio. La frode, da cui ogni coscienza è rimorsa, può essere esercitata dall'uomo verso chi si fida e chi non si fida. Questo secondo modo sembra violare solo il vincolo d'amore che la natura stringe (tra tutti gli uomini); perciò nel secondo Cerchio (l'VIII) sono puniti ipocriti, adulatori, maghi, falsari, ladri, simoniaci, ruffiani, barattieri e altri simili peccatori. Nell'altro modo si dimentica invece quell'amore naturale e anche il vincolo speciale di fedeltà che si crea tra le persone; perciò nel Cerchio meno ampio (il IX), là dove ha sede Lucifero, è punito eternamente chi ha commesso tradimento». E io: «Maestro, il tuo ragionamento è molto chiaro e distingue assai bene questo baratro e i dannati che vi sono puniti. Ma dimmi: quelli della palude fangosa (Stige), gli altri che sono trascinati dalla bufera (lussuriosi), quelli che sono battuti dalla pioggia (golosi) e che si rivolgono parole ingiuriose (avari e prodighi), perché non sono puniti dentro la città di Dite se Dio li ha in odio? E in caso contrario, perché sono all'Inferno?» E lui mi disse: «Perché il tuo ingegno devia tanto dal cammino che solitamente percorre, oppure dove altro guarda la tua mente? Non ti ricordi quelle parole con cui l'Etica di Aristotele tratta i tre peccati che il Cielo condanna, eccesso, malizia e matta bestialità? e come l'eccesso offende meno Dio e quindi è condannato in modo meno duro? Se rifletti bene su questa affermazione e ripensi a quei dannati che sono puniti fuori da questa città, vedrai bene perché sono separati da questi peccatori (gli eresiarchi) e perché sono meno puniti dalla giustizia divina». Io dissi: «O sole che risani ogni sguardo turbato, tu mi soddisfai a tal punto, quando risolvi un mio dubbio, che il dubitare mi dà piacere come la sapienza. Torna ancora indietro un poco, là dove hai detto che l'usura offende la bontà divina, e risolvimi questa incertezza». Mi disse: «La filosofia (aristotelica), per chi la comprende, spiega in più libri che la natura prende il suo corso dal divino intelletto e dalla sua operosità; e se tu leggi bene la Fisica, troverai quasi all'inizio che la vostra operosità segue quella di Dio come può, come il discepolo segue il maestro; così che questa vostra operosità è quasi discendente da Dio. E se tu pensi a quanto dice il libro della Genesi, vedrai che gli uomini debbono ricavare il sostentamento e progredire da queste due operosità; e poiché l'usuraio percorre un'altra strada, egli disprezza la natura in quanto tale e riguardo all'operosità, dal momento che ripone in altro (e non nel lavoro) la sua speranza. Ma ormai seguimi, poiché penso che dobbiamo andare; infatti i Pesci guizzano sull'orizzonte, e il Carro giace tutto sopra il Coro (il Maestrale), e dobbiamo percorrere altra strada prima del passaggio al Cerchio sottostante». |