Purgatorio, Canto XXXIII

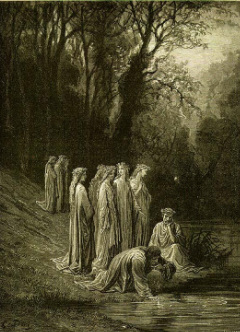

G. Doré, Dante nell'Eunoè

"...Sappi che 'l vaso che 'l serpente ruppe

fu e non è; ma chi n'ha colpa, creda

che vendetta di Dio non teme suppe..."

"...Ma perché tanto sovra mia veduta

vostra parola disiata vola,

che più la perde quanto più s'aiuta?"...

S'io avessi, lettor, più lungo spazio

da scrivere, i' pur cantere' in parte

lo dolce ber, che mai non m'avria sazio...

fu e non è; ma chi n'ha colpa, creda

che vendetta di Dio non teme suppe..."

"...Ma perché tanto sovra mia veduta

vostra parola disiata vola,

che più la perde quanto più s'aiuta?"...

S'io avessi, lettor, più lungo spazio

da scrivere, i' pur cantere' in parte

lo dolce ber, che mai non m'avria sazio...

Argomento del Canto

Ancora nel Paradiso Terrestre. Profezia di Beatrice sul «DXV» e missione di Dante. Matelda conduce Dante e Stazio a bere l'acqua dell'Eunoè.

È mezzogiorno di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

È mezzogiorno di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

Canto delle sette donne e sospiro di Beatrice (1-12)

Le sette donne intonano un canto alternandosi fra loro (prima le tre poi le quattro), col quale lamentano tra le lacrime la distruzione del Tempio di Gerusalemme; Beatrice sospira profondamente, simile a Maria ai piedi della croce dove fu ucciso Gesù. Quando le donne tacciono, Beatrice si alza in piedi e, rossa di sdegno, afferma che fra poco tempo non la si vedrà più, poi riapparirà nuovamente, come disse Cristo nell'Ultima Cena.

Beatrice profetizza la venuta del «DXV» (13-51)

W. Blake, Il gigante e la meretrice

Beatrice si pone le sette donne di fronte, quindi si mette in cammino accennando a Dante, Matelda e Stazio di seguirla. Dopo aver percorso circa nove passi, Beatrice si rivolge a Dante e lo invita ad affrettare il cammino per potergli parlare più da vicino. Dante obbedisce e, una volta vicino alla donna, questa gli chiede perché non le domandi nulla. Il poeta risponde con voce esitante, come qualcuno che è intimorito dalla presenza di un superiore, e spiega che Beatrice conosce bene ciò che gli serve senza bisogno che lui chieda. Beatrice ribatte che Dante deve ormai abbandonare ogni vergogna e parlare in modo meno confuso, poiché il carro che è stato rotto dal drago non esiste più e il responsabile di questo può stare certo che la punizione divina lo colpirà inesorabile. L'aquila che lasciò le penne nel carro, prosegue, non resterà a lungo senza eredi e Beatrice profetizza che di lì a poco le stelle saranno favorevoli alla venuta di un «cinquecento, dieci e cinque» che sarà un inviato di Dio e che ucciderà la prostituta e il gigante che traffica con lei. Forse, aggiunge Beatrice, la sua profezia risulta troppo oscura per Dante, ma presto i fatti toglieranno ogni dubbio senza causare alcun danno.

Missione di Dante. Oscure parole di Beatrice (52-78)

Beatrice invita Dante a prendere nota delle sue parole, in modo da riferirle ai vivi sulla Terra, senza scordare di descrivere il modo in cui l'albero simbolico è stato depredato due volte. Aggiunge che chiunque danneggia quella pianta compie un atto sacrilego contro Dio, che la creò inviolabile solo per i propri fini. Adamo, per aver morso il frutto di quell'albero, attese più di cinquemila anni nel Limbo prima che arrivasse Cristo trionfante, che col suo sacrificio riscattò il peccato originale. Dante vaneggia se non comprende la ragione per cui l'albero è capovolto e si estende tanto verso il Cielo; e se il suo ingegno non fosse stato indurito da vaneggianti pensieri, capirebbe solo da questi segni il significato simbolico dell'albero. Tuttavia, poiché Beatrice si avvede che l'intelletto di Dante è ancora ottenebrato, desidera che il poeta porti con sé almeno un'immagine sommaria di quanto gli ha detto, se non proprio tutto quanto scritto nella mente.

Insufficienza della dottrina seguita da Dante (79-102)

Dante risponde che il suo cervello conserva l'impronta delle parole di Beatrice, come della cera segnata da un sigillo. Ma perché, chiede, i discorsi della donna superano la sua capacità di comprenderli, al punto che l'intelletto si perde quanto più si sforza di seguirli? Beatrice risponde che ciò serve a far capire a Dante che la dottrina da lui seguita finora è insufficiente a capire le sue parole, poiché la via che ha percorso dista tanto da quella di Dio quanto la Terra è distante dal Primo Mobile. Dante ribatte di non ricordare affatto di essersi allontanato dal culto di Beatrice e questa spiega sorridendo che il poeta non può ricordarlo, avendo bevuto l'acqua del Lete; il fatto che tale ricordo sia stato cancellato, del resto, è la prova evidente del fatto che tale azione è da considerare peccaminosa. Da questo momento, conclude Beatrice, le sue parole saranno all'altezza dell'ingegno ancora rozzo del poeta, perché lui possa capirle.

Matelda conduce Dante e Stazio all'Eunoè (103-135)

J. Flaxman, Approccio all'Eunoè

Il sole ha ormai raggiunto il meridiano, essendo più luminoso e lento (è mezzogiorno), quando le sette donne che aprono il corteo si fermano, come fanno le guide quando trovano qualcosa di nuovo lungo il cammino. Il gruppo ha raggiunto un punto dove i raggi solari penetrano debolmente, simile a una radura in alta montagna: qui Dante vede due fiumi (il Lete e l'Eunoè) che sgorgano da un'unica fonte e poi si dipartono, simili al Tigri e all'Eufrate. Dante, stupito, chiede a Beatrice quali siano quei fiumi e la donna invita il poeta a chiedere a Matelda. Questa ribatte di aver già fornito la spiegazione a Dante e che questo ricordo non può essere stato cancellato dal Lete, per cui Beatrice conclude che l'attenzione prestata da Dante ad altro ha forse provocato in lui questa dimenticanza. Beatrice indica poi a Matelda l'Eunoè, invitando la bella donna a condurre là Dante per ravvivare la sua virtù. Matelda obbedisce prontamente e conduce Dante e Stazio al fiume.

Dante beve l'acqua dell'Eunoè (136-145)

Se Dante avesse più spazio da dedicare alla scrittura potrebbe

descrivere il modo in cui bevve l'acqua dell'Eunoè, che ha un sapore

così dolce che non sazia mai: tuttavia, poiché la II Cantica del poema è

ormai ultimata, il freno dell'arte lo costringe a passare oltre. Dante,

dopo aver bevuto, si allontana dalle acque sante del fiume

completamente rinnovato nell'animo, come le piante in primavera

rinnovano del tutto le loro fronde, cosicché è ormai

purificato e pronto a salire in Cielo.

|

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto dei Canti XXX-XXXIII, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

Interpretazione complessiva

S. Dalì, Dante purificato

Il Canto conclude la «sacra rappresentazione» che ha avuto inizio con l'ingresso di Dante nell'Eden e più in particolare costituisce un epilogo e una chiosa alla vicenda allegorica del carro che è stata al centro del Canto precedente, attraverso le parole oscure di Beatrice che profetizza la venuta di un messo di Dio destinato a ristabilire la giustizia in Terra. L'inizio si ricollega al finale proprio del Canto XXXII, quando il gigante aveva trascinato via il carro simboleggiando l'inizio della cosiddetta cattività avignonese: le sette donne-virtù cantano piangendo il Salmo 'Deus, venerunt gentes', che era dedicato alla profanazione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Babilonesi, mentre il trasferimento della sede papale ad Avignone viene interpretato da Dante quale atto sacrilego compiuto da Filippo il Bello che era rappresentato proprio dal gigante. Beatrice è paragonata a Maria dolente ai piedi della Croce, in quanto è afflitta per la violenta lacerazione avvenuta in seno alla Cristianità, e usa le parole di Gesù all'Ultima Cena quando dice che di lì a poco non la si vedrà più, mentre riapparirà dopo qualche tempo. È improbabile che tale affermazione sia da riferire al significato allegorico di Beatrice come teologia, mentre si pensa che la donna parli della sede papale destinata a lasciare Roma e poi a tornare, anche se è difficile dire che Dante, qui, profetizzi un pronto ritorno del pontefice in Italia (la sede papale tornerà a Roma solo nel 1377). Certo questa oscura affermazione di Beatrice, che usa un linguaggio scritturale denso di significato sacro, anticipa la profezia che occuperà i versi seguenti e che prelude, forse, anche alla fine della cattività avignonese nell'ambito di un generale ristabilimento della giustizia.

Subito dopo la processione si rimette in marcia, con le sette donne che aprono il corteo e tutti gli altri a seguire, mentre Beatrice invita Dante ad avvicinarsi per poter meglio ascoltare le sue parole. Il discorso di Beatrice occupa tutta la parte centrale del Canto e mostra il personaggio nello stesso atteggiamento che vedremo tante volte nel Paradiso, ovvero di guida e maestra del poeta che sarà spesso invitato a domandare spiegazioni per sciogliere i suoi dubbi in materia dottrinale (qui la donna esorta bruscamente Dante a lasciare ogni timore e vergogna, dovuti in precedenza all'ammissione del suo peccato, e a non parlare più come un uomo che vaneggia). La prima parte del discorso di Beatrice è l'oscura profezia della punizione divina che si abbatterà contro i responsabili della corruzione della Chiesa, indicata come il vaso (il carro della processione simbolica) rotto dal serpente rappresentato dal drago: il carro, dice Beatrice, fu e non è (sono le parole con cui l'Apocalisse parla della bestia in cui il carro si è tramutato nel Canto precedente), in quanto la Chiesa pervasa dalla corruzione è come inesistente, ma presto Dio colpirà chi ha colpa di questo in modo inesorabile. Beatrice preannuncia la venuta di un inviato di Dio, il cinquecento diece e cinque destinato a occupare la sede vacante dell'Impero e a uccidere la prostituta e il gigante che mercanteggia con lei, quindi, fuor di metafora, a sconfiggere la monarchia francese e a ristabilire la giustizia in Terra stroncando la corruzione che affligge la Curia pontificia. Le parole della donna sono troppo oscure per stabilire chi possa celarsi dietro questo misterioso «DXV», ma l'accenno all'aquila che non resterà a lungo sanza reda fa pensare che si tratti di un imperatore destinato a ricondurre l'Italia e Roma sotto il suo dominio, forse quell'Arrigo VII di Lussemburgo che nel 1310-1313 fu protagonista di un tentativo analogo e sfortunato (tale ipotesi verrebbe avvalorata dalla certezza, che però non abbiamo, che questo Canto sia stato composto da Dante in quel periodo e dunque prima della morte del sovrano nel 1313). Al di là dell'identificazione del personaggio, per cui si veda oltre, è certo che Dante attribuiva le cause del disordine politico e morale del suo tempo soprattutto alla mancanza di un'autorità imperiale in Italia e alla dilagante corruzione ecclesiastica, che avevano raggiunto il loro culmine proprio nella cattività avignonese; chiunque sia il «DXV», pare ovvio che da lui il poeta si aspettasse un profondo rinnovamento politico e sociale, nonché il ristabilimento della giustizia fino a quel momento calpestata dai potenti per la loro avidità, per cui la profezia di Beatrice suona come l'annuncio di una dura punizione per tutti coloro che avevano offeso la giustizia divina (in questo senso la donna esorta Dante a trascrivere tutto nel poema e, in particolare, a descrivere la doppia spoliazione dell'albero simbolico, ad opera di Adamo e, probabilmente, del gigante, cioè della monarchia di Francia).

Il discorso di Beatrice si fa a questo punto più oscuro e allusivo, con un linguaggio denso di richiami scritturali che ha la funzione di far capire a Dante l'insufficienza della dottrina filosofica da lui seguita in passato: la donna spiega che l'albero è capovolto rispetto alle piante terrene in quanto simboleggia la giustizia divina, che ha la sua origine in Cielo e che nessuno dovrebbe danneggiare offendendo Dio, e Dante lo capirebbe da solo se il suo ingegno non fosse ottenebrato e indurito dai suoi precedenti vaneggiamenti, con un riferimento al «traviamento» intellettuale che gli ha rimprovetato nei Canti XXX-XXXI. Beatrice afferma che tali pensier vani hanno offuscato l'ingegno di Dante come l'acqua calcarea del fiume Elsa e l'hanno oscurato come il sangue di Piramo aveva mutato il colore dei frutti del gelso, con due similitudini difficili e di elegante artificiosità; aggiunge che Dante dovrà conservare un'immagine sommaria delle cose da lei dette, come il pellegrino in Terrasanta porta una frasca di palma sul bordone in ricordo del suo pellegrinaggio. Dante chiede a Beatrice come mai le sue parole siano così ardue a comprendersi e la risposta di Beatrice sottolinea l'enorme distanza che c'è tra la dottrina seguita da Dante in precedenza e la teologia, indicando il peccato di Dante come un allontanamento dalla teologia la quale dovrà, d'ora in avanti, fornire al poeta ogni risposta alla sua sete di conoscenza (si veda a riguardo la Guida al Canto XXX). Il fatto che Dante non ricordi questo «tradimento» di Beatrice è significativo, poiché l'acqua del Lete ne ha cancellato il ricordo e ciò dimostra che si trattava di una condotta peccaminosa, come dal fummo foco s'argomenta.

Il Canto si conclude con l'arrivo alla fonte da cui sgorgano Lete e Eunoè, paragonati a Tigri ed Eufrate che secondo il libro della Genesi scorrevano essi pure nel Paradiso Terrestre, e dei quali il poeta non si ricorda perché, a detta di Beatrice, la sua attenzione è stata assorbita da altro, forse dalla processione simbolica. Beatrice incarica Matelda (nominata qui per la prima e unica volta) di condurre Dante e Stazio all'acqua dell'Eunoè, come la donna è solita fare, perché bevendo da essa si rafforzi la memoria del bene compiuto e si perfezioni il rito di purificazione che prelude all'ascesa in Paradiso: la fine della Cantica coincide con un'elegante preterizione, con la quale Dante rimpiange di non avere maggiore spazio da dedicare alla descrizione del gusto dell'acqua del fiume che mai lo sazierebbe, mentre ormai la cantica seconda è giunta al termine e lo fren de l'arte non gli permette di procedere oltre. Gli ultimi versi del Purgatorio descrivono il ritorno di Dante dal fiume sacro totalmente purificato dai suoi peccati, attraverso la replicazione piante novelle / rinovellate di novella fronda e la similitudine della pianta che a primavera si è ricoperta di nuovi fiori, forse con un riferimento al paesaggio desolato della selva iniziale, mentre il poeta è ormai puro e disposto a salire a le stelle.

Subito dopo la processione si rimette in marcia, con le sette donne che aprono il corteo e tutti gli altri a seguire, mentre Beatrice invita Dante ad avvicinarsi per poter meglio ascoltare le sue parole. Il discorso di Beatrice occupa tutta la parte centrale del Canto e mostra il personaggio nello stesso atteggiamento che vedremo tante volte nel Paradiso, ovvero di guida e maestra del poeta che sarà spesso invitato a domandare spiegazioni per sciogliere i suoi dubbi in materia dottrinale (qui la donna esorta bruscamente Dante a lasciare ogni timore e vergogna, dovuti in precedenza all'ammissione del suo peccato, e a non parlare più come un uomo che vaneggia). La prima parte del discorso di Beatrice è l'oscura profezia della punizione divina che si abbatterà contro i responsabili della corruzione della Chiesa, indicata come il vaso (il carro della processione simbolica) rotto dal serpente rappresentato dal drago: il carro, dice Beatrice, fu e non è (sono le parole con cui l'Apocalisse parla della bestia in cui il carro si è tramutato nel Canto precedente), in quanto la Chiesa pervasa dalla corruzione è come inesistente, ma presto Dio colpirà chi ha colpa di questo in modo inesorabile. Beatrice preannuncia la venuta di un inviato di Dio, il cinquecento diece e cinque destinato a occupare la sede vacante dell'Impero e a uccidere la prostituta e il gigante che mercanteggia con lei, quindi, fuor di metafora, a sconfiggere la monarchia francese e a ristabilire la giustizia in Terra stroncando la corruzione che affligge la Curia pontificia. Le parole della donna sono troppo oscure per stabilire chi possa celarsi dietro questo misterioso «DXV», ma l'accenno all'aquila che non resterà a lungo sanza reda fa pensare che si tratti di un imperatore destinato a ricondurre l'Italia e Roma sotto il suo dominio, forse quell'Arrigo VII di Lussemburgo che nel 1310-1313 fu protagonista di un tentativo analogo e sfortunato (tale ipotesi verrebbe avvalorata dalla certezza, che però non abbiamo, che questo Canto sia stato composto da Dante in quel periodo e dunque prima della morte del sovrano nel 1313). Al di là dell'identificazione del personaggio, per cui si veda oltre, è certo che Dante attribuiva le cause del disordine politico e morale del suo tempo soprattutto alla mancanza di un'autorità imperiale in Italia e alla dilagante corruzione ecclesiastica, che avevano raggiunto il loro culmine proprio nella cattività avignonese; chiunque sia il «DXV», pare ovvio che da lui il poeta si aspettasse un profondo rinnovamento politico e sociale, nonché il ristabilimento della giustizia fino a quel momento calpestata dai potenti per la loro avidità, per cui la profezia di Beatrice suona come l'annuncio di una dura punizione per tutti coloro che avevano offeso la giustizia divina (in questo senso la donna esorta Dante a trascrivere tutto nel poema e, in particolare, a descrivere la doppia spoliazione dell'albero simbolico, ad opera di Adamo e, probabilmente, del gigante, cioè della monarchia di Francia).

Il discorso di Beatrice si fa a questo punto più oscuro e allusivo, con un linguaggio denso di richiami scritturali che ha la funzione di far capire a Dante l'insufficienza della dottrina filosofica da lui seguita in passato: la donna spiega che l'albero è capovolto rispetto alle piante terrene in quanto simboleggia la giustizia divina, che ha la sua origine in Cielo e che nessuno dovrebbe danneggiare offendendo Dio, e Dante lo capirebbe da solo se il suo ingegno non fosse ottenebrato e indurito dai suoi precedenti vaneggiamenti, con un riferimento al «traviamento» intellettuale che gli ha rimprovetato nei Canti XXX-XXXI. Beatrice afferma che tali pensier vani hanno offuscato l'ingegno di Dante come l'acqua calcarea del fiume Elsa e l'hanno oscurato come il sangue di Piramo aveva mutato il colore dei frutti del gelso, con due similitudini difficili e di elegante artificiosità; aggiunge che Dante dovrà conservare un'immagine sommaria delle cose da lei dette, come il pellegrino in Terrasanta porta una frasca di palma sul bordone in ricordo del suo pellegrinaggio. Dante chiede a Beatrice come mai le sue parole siano così ardue a comprendersi e la risposta di Beatrice sottolinea l'enorme distanza che c'è tra la dottrina seguita da Dante in precedenza e la teologia, indicando il peccato di Dante come un allontanamento dalla teologia la quale dovrà, d'ora in avanti, fornire al poeta ogni risposta alla sua sete di conoscenza (si veda a riguardo la Guida al Canto XXX). Il fatto che Dante non ricordi questo «tradimento» di Beatrice è significativo, poiché l'acqua del Lete ne ha cancellato il ricordo e ciò dimostra che si trattava di una condotta peccaminosa, come dal fummo foco s'argomenta.

Il Canto si conclude con l'arrivo alla fonte da cui sgorgano Lete e Eunoè, paragonati a Tigri ed Eufrate che secondo il libro della Genesi scorrevano essi pure nel Paradiso Terrestre, e dei quali il poeta non si ricorda perché, a detta di Beatrice, la sua attenzione è stata assorbita da altro, forse dalla processione simbolica. Beatrice incarica Matelda (nominata qui per la prima e unica volta) di condurre Dante e Stazio all'acqua dell'Eunoè, come la donna è solita fare, perché bevendo da essa si rafforzi la memoria del bene compiuto e si perfezioni il rito di purificazione che prelude all'ascesa in Paradiso: la fine della Cantica coincide con un'elegante preterizione, con la quale Dante rimpiange di non avere maggiore spazio da dedicare alla descrizione del gusto dell'acqua del fiume che mai lo sazierebbe, mentre ormai la cantica seconda è giunta al termine e lo fren de l'arte non gli permette di procedere oltre. Gli ultimi versi del Purgatorio descrivono il ritorno di Dante dal fiume sacro totalmente purificato dai suoi peccati, attraverso la replicazione piante novelle / rinovellate di novella fronda e la similitudine della pianta che a primavera si è ricoperta di nuovi fiori, forse con un riferimento al paesaggio desolato della selva iniziale, mentre il poeta è ormai puro e disposto a salire a le stelle.

La profezia del «DXV»

Incoronazione di Arrigo VII (XIV sec.)

È, assieme a quella del «veltro» del Canto I dell'Inferno, la più oscura del poema e ha con quella più di un'analogia, dal momento che entrambe preannunciano la venuta di un personaggio che dovrà ristabilire la giustizia sulla Terra e si collocano, simmetricamente, all'inizio e alla fine rispettivamente della I e della II Cantica della Commedia. Secondo molti commentatori il «veltro» e il «DXV» sarebbero in realtà la stessa persona, anche se la prima profezia è molto più indeterminata e indica soltanto che questo personaggio dovrà scacciare la lupa-avarizia dal mondo, senza fornire ulteriori dettagli che consentano la sua identificazione; il «DXV» viene invece messo in relazione all'aquila imperiale che, si dice, non resterà a lungo senza eredi, per cui pare che il personaggio indichi un imperatore, destinato a ristabilire il suo dominio sull'Italia e a sconfiggere la monarchia francese, eventualmente riportando la sede papale da Avignone a Roma. Molti hanno naturalmente pensato ad Arrigo VII di Lussemburgo che fu protagonista di una sfortunata discesa in Italia nel 1310-1313 e al quale Dante indirizzò l'Epistola VII nel 1311 (dai toni molto simili a quelli della profezia), anche se ignoriamo la data di composizione del Canto XXXIII del Purgatorio; può darsi che all'epoca il sovrano fosse ancora vivo e che in seguito, dopo la sua morte nel 1313, Dante non abbia sentito l'esigenza di modificare la profezia per il suo carattere oscuro, confidando nell'avvento di un altro personaggio in grado di realizzare l'opera non riuscita all'imperatore. Vari studiosi hanno pensato a Cangrande della Scala, già associato alla profezia del «veltro» ed esaltato da Cacciaguida nel suo discorso di Par., XVII, 76-93, per quanto il fatto di essere vicario imperiale non autorizza forse a indicarlo come reda (erede) dell'aquila della processione di Purg., XXXII.

La scelta di indicare il messo di Dio con la formula cinquecento diece e cinque rimanda probabilmente all'Apocalisse, dove ad esempio Nerone viene indicato col numero «666» poi associato all'Anticristo: moltissime sono state le interpretazioni da parte degli studiosi, a cominciare da quella ovvia che considera il numero romano «DXV» come anagramma di «DVX» (dux, «condottiero») e lo riferisce appunto a un imperatore destinato a una vittoriosa crociata contro la monarchia francese o i Comuni ribelli dell'Italia settentrionale. Alcuni hanno considerato il numero 515 cercandovi vari significati, incluso quello secondo cui 515 + 800 (l'anno della craazione del Sacro Romano Impero) = 1315, l'anno in cui secondo le profezie gioachimite ci sarebbe stata la redenzione della Chiesa; altri hanno visto in «DXV» un acrostico del tipo Domini Xristi Vertagus («levriero del signore Gesù Cristo»), Domini Xristi Vicarius («vicario del signore Gesù Cristo»), mentre alcuni hanno pensato addirittura allo stesso Dante (Dante Xristi Vertagus, interpretazione quanto meno originale). Quale che sia l'identificazione corretta, questione sulla quale esiste una vasta letteratura critica e che è destinata forse a restare insoluta, resta la sostanza della profezia messa in bocca a Beatrice che è parte della coraggiosa denuncia del poeta contro la corruzione e la degenerazione del suo tempo, nonché la fede incrollabile nell'avvento di un personaggio inviato da Dio a rimettere le cose a posto e assicurare al mondo la giustizia, tema che sarà ripreso nei Canti centrali del Paradiso e che costituisce il motivo ricorrente dell'intero poema. È significativo che il percorso di redenzione di Dante, che ha attraversato i primi due regni dell'Oltretomba mostrando tutto il male del mondo, si concluda in certo modo con questa profezia, che per quanto oscura dichiara la fiducia del poeta in una prossima palingenesi politica e morale, desiderio forse utopistico ma che nasce dal profondo rammarico per la degenerazione cui l'Italia del primo Trecento era giunta e contro la quale Dante leva fortissima la sua protesta e la sua denuncia.

La scelta di indicare il messo di Dio con la formula cinquecento diece e cinque rimanda probabilmente all'Apocalisse, dove ad esempio Nerone viene indicato col numero «666» poi associato all'Anticristo: moltissime sono state le interpretazioni da parte degli studiosi, a cominciare da quella ovvia che considera il numero romano «DXV» come anagramma di «DVX» (dux, «condottiero») e lo riferisce appunto a un imperatore destinato a una vittoriosa crociata contro la monarchia francese o i Comuni ribelli dell'Italia settentrionale. Alcuni hanno considerato il numero 515 cercandovi vari significati, incluso quello secondo cui 515 + 800 (l'anno della craazione del Sacro Romano Impero) = 1315, l'anno in cui secondo le profezie gioachimite ci sarebbe stata la redenzione della Chiesa; altri hanno visto in «DXV» un acrostico del tipo Domini Xristi Vertagus («levriero del signore Gesù Cristo»), Domini Xristi Vicarius («vicario del signore Gesù Cristo»), mentre alcuni hanno pensato addirittura allo stesso Dante (Dante Xristi Vertagus, interpretazione quanto meno originale). Quale che sia l'identificazione corretta, questione sulla quale esiste una vasta letteratura critica e che è destinata forse a restare insoluta, resta la sostanza della profezia messa in bocca a Beatrice che è parte della coraggiosa denuncia del poeta contro la corruzione e la degenerazione del suo tempo, nonché la fede incrollabile nell'avvento di un personaggio inviato da Dio a rimettere le cose a posto e assicurare al mondo la giustizia, tema che sarà ripreso nei Canti centrali del Paradiso e che costituisce il motivo ricorrente dell'intero poema. È significativo che il percorso di redenzione di Dante, che ha attraversato i primi due regni dell'Oltretomba mostrando tutto il male del mondo, si concluda in certo modo con questa profezia, che per quanto oscura dichiara la fiducia del poeta in una prossima palingenesi politica e morale, desiderio forse utopistico ma che nasce dal profondo rammarico per la degenerazione cui l'Italia del primo Trecento era giunta e contro la quale Dante leva fortissima la sua protesta e la sua denuncia.

Note e passi controversi

Il v. 1 cita il versetto iniziale del Salmo LXXVIII, Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum («O Dio, i Gentili sono penetrati nella tua eredità, hanno profanato il tuo sacro Tempio»); Dante paragona la distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera del re babilonese Nabucodonosor del 587 a.C. alla cattività avignonese.

I vv. 10-12 attribuiscono a Beatrice le parole pronunciate da Gesù nell'Ultima Cena (Ioann., XVI, 16): Modicum, et iam non videbitis me, et iterum modicum, et videbitis me quia vado ad Patrem («Ancora un poco, e non mi vedrete più; e un altro poco, poi mi vedrete di nuovo, poiché vado al Padre mio»). I vv. 10 e 12 hanno una scansione irregolare, a meno di non accentare fortemente et.

Il savio che ristette (v. 15) è Stazio, rimasto con Dante a differenza di Virgilio che se ne è andato.

I vv. 16-18 indicano che Beatrice si rivolge a Dante prima di compiere il decimo passo, quindi dopo averne fatti nove (il numero è simbolico e forse rimanda alla Vita nuova in cui nove è il numero di Beatrice).

L'espressione fu e non è (v. 35) è ripresa da Apoc., XVII, 8: bestia, quam vidisti, fuit et non est, dove la «bestia» è lo stesso mostro in cui si è tramutato il carro della Chiesa nel Canto XXXII. Dante intende dire che la Chiesa, pervasa dalla corruzione, è come inesistente.

Il v. 36 (che vendetta di Dio non teme suppe) è stato interpretato nei modi più vari, per il senso non chiaro di suppe: i commentatori antichi citavano un'usanza per cui l'omicida che avesse mangiato una zuppa sulla tomba dell'ucciso per nove giorni consecutivi era certo di scampare la punizione; altri hanno pensato a un rito dei re francesi che si facevano giurare fedeltà dai vassalli con un pezzo di pane intriso nel vino; altri ancora, tra cui Pietro di Dante, hanno inteso suppa come offa e hanno interpretato il messo di Dio come il veltro, che non potrà essere ammansito con una focaccia come nel caso di Cerbero (il veltro era appunto un cane da caccia). Il senso generale è che la punizione divina non può essere evitata.

Al v. 44 fuia significa propriamente «ladra» ed è riferito alla prostituta, con allusione alla Curia papale corrotta e degenere.

Al v. 48 il vb. attuia vuol dire probabilmente «affatica l'intelletto».

Le Naiade del v. 49 sono le Naiadi, le ninfe boscherecce del mito classico che non sono mai descritte come scioglitrici di enigmi. Qui Dante segue un passo di Ovidio (Met., VII, 759 ss.) in cui si legge Carmina Laiades non intellecta priorum / solverat ingeniis («Edipo, figlio di Laio, aveva risolto l'enigma prima non compreso da alcun ingegno»), ma che alcuni codd. medievali corrotti leggevano Carmina Naiades, da cui l'equivoco. Nel testo ovidiano, poi, Temi (dea della giustizia) vendica la morte della Sfinge determinata dallo scioglimento dell'enigma inviando una belva che fa strage delle greggi tebane: nel Medioevo, invece, Temi era stata identificata con una profetessa in gara con la Sfinge, che si sarebbe vendicata del disprezzo dei Tebani che si rivolgevano appunto alle Naiadi per sciogliere gli enigmi.

Al v. 67 Beatrice cita l'acqua del fiume Elsa, affluente dell'Arno, che è particolarmente calcarea e incrosta gli oggetti che vi restano immersi; la donna intende dire che i pensier vani seguiti da Dante hanno offuscato e indurito il suo ingegno.

L'agg. smorta (v. 109) può significare «attenutata», in quanto in quel punto i raggi del sole penetrano debolmente tra i rami, oppure «cupa».

I fiumi Tigri ed Eufrate (v. 112) scorrevano insieme al Gehon e al Phison nell'Eden, secondo Gen., II, 10-14, tutti nati da una stessa fonte; qui servono a Dante solo come paragone.

Al v. 119 Matelda è direttamente nominata per la prima e unica volta nella Cantica.

Al v. 135 l'avv. donnescamente vuol dire «con grazia signorile» ed è l'unica occorrenza del poema.

Il v. 145 che chiude il Purgatorio termina con la parola stelle, come l'ultimo di Inferno (XXXIV, 139) e Paradiso (XXXIII, 145).

I vv. 10-12 attribuiscono a Beatrice le parole pronunciate da Gesù nell'Ultima Cena (Ioann., XVI, 16): Modicum, et iam non videbitis me, et iterum modicum, et videbitis me quia vado ad Patrem («Ancora un poco, e non mi vedrete più; e un altro poco, poi mi vedrete di nuovo, poiché vado al Padre mio»). I vv. 10 e 12 hanno una scansione irregolare, a meno di non accentare fortemente et.

Il savio che ristette (v. 15) è Stazio, rimasto con Dante a differenza di Virgilio che se ne è andato.

I vv. 16-18 indicano che Beatrice si rivolge a Dante prima di compiere il decimo passo, quindi dopo averne fatti nove (il numero è simbolico e forse rimanda alla Vita nuova in cui nove è il numero di Beatrice).

L'espressione fu e non è (v. 35) è ripresa da Apoc., XVII, 8: bestia, quam vidisti, fuit et non est, dove la «bestia» è lo stesso mostro in cui si è tramutato il carro della Chiesa nel Canto XXXII. Dante intende dire che la Chiesa, pervasa dalla corruzione, è come inesistente.

Il v. 36 (che vendetta di Dio non teme suppe) è stato interpretato nei modi più vari, per il senso non chiaro di suppe: i commentatori antichi citavano un'usanza per cui l'omicida che avesse mangiato una zuppa sulla tomba dell'ucciso per nove giorni consecutivi era certo di scampare la punizione; altri hanno pensato a un rito dei re francesi che si facevano giurare fedeltà dai vassalli con un pezzo di pane intriso nel vino; altri ancora, tra cui Pietro di Dante, hanno inteso suppa come offa e hanno interpretato il messo di Dio come il veltro, che non potrà essere ammansito con una focaccia come nel caso di Cerbero (il veltro era appunto un cane da caccia). Il senso generale è che la punizione divina non può essere evitata.

Al v. 44 fuia significa propriamente «ladra» ed è riferito alla prostituta, con allusione alla Curia papale corrotta e degenere.

Al v. 48 il vb. attuia vuol dire probabilmente «affatica l'intelletto».

Le Naiade del v. 49 sono le Naiadi, le ninfe boscherecce del mito classico che non sono mai descritte come scioglitrici di enigmi. Qui Dante segue un passo di Ovidio (Met., VII, 759 ss.) in cui si legge Carmina Laiades non intellecta priorum / solverat ingeniis («Edipo, figlio di Laio, aveva risolto l'enigma prima non compreso da alcun ingegno»), ma che alcuni codd. medievali corrotti leggevano Carmina Naiades, da cui l'equivoco. Nel testo ovidiano, poi, Temi (dea della giustizia) vendica la morte della Sfinge determinata dallo scioglimento dell'enigma inviando una belva che fa strage delle greggi tebane: nel Medioevo, invece, Temi era stata identificata con una profetessa in gara con la Sfinge, che si sarebbe vendicata del disprezzo dei Tebani che si rivolgevano appunto alle Naiadi per sciogliere gli enigmi.

Al v. 67 Beatrice cita l'acqua del fiume Elsa, affluente dell'Arno, che è particolarmente calcarea e incrosta gli oggetti che vi restano immersi; la donna intende dire che i pensier vani seguiti da Dante hanno offuscato e indurito il suo ingegno.

L'agg. smorta (v. 109) può significare «attenutata», in quanto in quel punto i raggi del sole penetrano debolmente tra i rami, oppure «cupa».

I fiumi Tigri ed Eufrate (v. 112) scorrevano insieme al Gehon e al Phison nell'Eden, secondo Gen., II, 10-14, tutti nati da una stessa fonte; qui servono a Dante solo come paragone.

Al v. 119 Matelda è direttamente nominata per la prima e unica volta nella Cantica.

Al v. 135 l'avv. donnescamente vuol dire «con grazia signorile» ed è l'unica occorrenza del poema.

Il v. 145 che chiude il Purgatorio termina con la parola stelle, come l'ultimo di Inferno (XXXIV, 139) e Paradiso (XXXIII, 145).

Testo

‘Deus, venerunt

gentes’, alternando

or tre or quattro dolce salmodia, le donne incominciaro, e lagrimando; 3 e Beatrice sospirosa e pia, quelle ascoltava sì fatta, che poco più a la croce si cambiò Maria. 6 Ma poi che l’altre vergini dier loco a lei di dir, levata dritta in pè, rispuose, colorata come foco: 9 ‘Modicum, et non videbitis me; et iterum, sorelle mie dilette, modicum, et vos videbitis me’. 12 Poi le si mise innanzi tutte e sette, e dopo sé, solo accennando, mosse me e la donna e ‘l savio che ristette. 15 Così sen giva; e non credo che fosse lo decimo suo passo in terra posto, quando con li occhi li occhi mi percosse; 18 e con tranquillo aspetto «Vien più tosto», mi disse, «tanto che, s’io parlo teco, ad ascoltarmi tu sie ben disposto». 21 Sì com’io fui, com’io dovea, seco, dissemi: «Frate, perché non t’attenti a domandarmi omai venendo meco?». 24 Come a color che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggon la voce viva ai denti, 27 avvenne a me, che sanza intero suono incominciai: «Madonna, mia bisogna voi conoscete, e ciò ch’ad essa è buono». 30 Ed ella a me: «Da tema e da vergogna voglio che tu omai ti disviluppe, sì che non parli più com’om che sogna. 33 Sappi che ‘l vaso che ‘l serpente ruppe fu e non è; ma chi n’ha colpa, creda che vendetta di Dio non teme suppe. 36 Non sarà tutto tempo sanza reda l’aguglia che lasciò le penne al carro, per che divenne mostro e poscia preda; 39 ch’io veggio certamente, e però il narro, a darne tempo già stelle propinque, secure d’ogn’intoppo e d’ogni sbarro, 42 nel quale un cinquecento diece e cinque, messo di Dio, anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque. 45 E forse che la mia narrazion buia, qual Temi e Sfinge, men ti persuade, perch’a lor modo lo ‘ntelletto attuia; 48 ma tosto fier li fatti le Naiade, che solveranno questo enigma forte sanza danno di pecore o di biade. 51 Tu nota; e sì come da me son porte, così queste parole segna a’ vivi del viver ch’è un correre a la morte. 54 E aggi a mente, quando tu le scrivi, di non celar qual hai vista la pianta ch’è or due volte dirubata quivi. 57 Qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo a l’uso suo la creò santa. 60 Per morder quella, in pena e in disio cinquemilia anni e più l’anima prima bramò colui che ‘l morso in sé punio. 63 Dorme lo ‘ngegno tuo, se non estima per singular cagione esser eccelsa lei tanto e sì travolta ne la cima. 66 E se stati non fossero acqua d’Elsa li pensier vani intorno a la tua mente, e ‘l piacer loro un Piramo a la gelsa, 69 per tante circostanze solamente la giustizia di Dio, ne l’interdetto, conosceresti a l’arbor moralmente. 72 Ma perch’io veggio te ne lo ‘ntelletto fatto di pietra e, impetrato, tinto, sì che t’abbaglia il lume del mio detto, 75 voglio anco, e se non scritto, almen dipinto, che ’l te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto». 78 E io: «Sì come cera da suggello, che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello. 81 Ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disiata vola, che più la perde quanto più s’aiuta?». 84 «Perché conoschi», disse, «quella scuola c’hai seguitata, e veggi sua dottrina come può seguitar la mia parola; 87 e veggi vostra via da la divina distar cotanto, quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina». 90 Ond’io rispuosi lei: «Non mi ricorda ch’i’ straniasse me già mai da voi, né honne coscienza che rimorda». 93 «E se tu ricordar non te ne puoi», sorridendo rispuose, «or ti rammenta come bevesti di Letè ancoi; 96 e se dal fummo foco s’argomenta, cotesta oblivion chiaro conchiude colpa ne la tua voglia altrove attenta. 99 Veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quelle scovrire a la tua vista rude». 102 E più corusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di merigge, che qua e là, come li aspetti, fassi, 105 quando s’affisser, sì come s’affigge chi va dinanzi a gente per iscorta se trova novitate o sue vestigge, 108 le sette donne al fin d’un’ombra smorta, qual sotto foglie verdi e rami nigri sovra suoi freddi rivi l’Alpe porta. 111 Dinanzi ad esse Eufratès e Tigri veder mi parve uscir d’una fontana, e, quasi amici, dipartirsi pigri. 114 «O luce, o gloria de la gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e sé da sé lontana?». 117 Per cotal priego detto mi fu: «Priega Matelda che ‘l ti dica». E qui rispuose, come fa chi da colpa si dislega, 120 la bella donna: «Questo e altre cose dette li son per me; e son sicura che l’acqua di Letè non gliel nascose». 123 E Beatrice: «Forse maggior cura, che spesse volte la memoria priva, fatt’ha la mente sua ne li occhi oscura. 126 Ma vedi Eunoè che là diriva: menalo ad esso, e come tu se’ usa, la tramortita sua virtù ravviva». 129 Come anima gentil, che non fa scusa, ma fa sua voglia de la voglia altrui tosto che è per segno fuor dischiusa; 132 così, poi che da essa preso fui, la bella donna mossesi, e a Stazio donnescamente disse: «Vien con lui». 135 S’io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i’ pur cantere’ in parte lo dolce ber che mai non m’avrìa sazio; 138 ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo fren de l’arte. 141 Io ritornai da la santissima onda rifatto sì come piante novelle rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. 145 |

ParafrasiLe donne iniziarono a intonare un dolce canto, piangendo e alternandosi (prima le tre e poi le quattro), dicendo: 'O dio, sono venuti i Gentili';

e Beatrice le ascoltava, sospirando devota, con aspetto tale che Maria trasfigurò in modo simile ai piedi della croce. Ma dopo che le altre donne lasciarono che fosse lei a parlare, alzatasi in piedi, rispose rossa di sdegno: 'Ancora un poco, e non mi vedrete più; e un altro poco, sorelle mie care, mi vedrete di nuovo'. Poi le fece andare tutte e sette di fronte a sé, e con un cenno indusse me, Matelda e il saggio che era rimasto (Stazio) a seguirla. Così procedeva; e non credo che avesse compiuto il decimo passo, quando puntò il suo sguardo su di me; e con aspetto sereno mi disse: «Vieni più in fretta, così che, se ti parlo, tu sia ben disposto ad ascoltarmi». Non appena mi fui avvicinato, come dovevo, mi disse: «Fratello, perché non mi rivolgi delle domandi mentre cammini con me?» Come avviene a coloro che sono troppo rispettosi parlando di fronte a un loro superiore, per cui non emettono una voce sicura, così capitò a me, che iniziai a mormorare: «Mia signora, voi conoscete i miei desideri e ciò che si addice ad essi». E lei a me: «Voglio che ormai tu ti liberi da timore e vergogna, in modo da non parlare più in modo confuso. Sappi che il vaso (il carro della Chiesa) che il serpente (il drago) ha rotto è come se non esistesse più; ma chi è colpevole di questo, creda che la vendetta di Dio sarà inesorabile. L'aquila che ha lasciato le penne nel carro, che per questo è diventato un mostro e poi preda del gigante, non sarà sempre senza eredi; infatti io vedo sicuramente, e perciò lo racconto, che è vicina una costellazione, al riparo da ogni ostacolo e da ogni sbarramento, che darà al mondo un'epoca in cui un cinquecento dieci e cinque (DXV), inviato di Dio, ucciderà la meretrice e quel gigante che traffica con lei. Forse il mio racconto oscuro, simile a quello di Temi o della Sfinge, non ti convince molto, perché affatica il tuo intelletto come facevano loro (con responsi sibillini); ma ben presto le Naiadi scioglieranno coi fatti questo difficile enigma, senza danno di pecore o biade. Tu prendi nota; e riferisci a coloro che vivono sulla Terra e sono destinati alla morte queste parole, così come io te le dico. E ricordati, quando le scriverai, di non omettere come hai visto la pianta che qui ora è stata spogliata due volte. Chiunque depredi o danneggi quella pianta, di fatto offende in modo sacrilego Dio, il quale la creò sacra solo per i Suoi fini. Per aver mangiato i suoi frutti, il primo uomo (Adamo) desiderò nella pena e nel desiderio per più di cinquemila anni colui (Cristo) che riscattò con la sua morte questo peccato. Il tuo ingegno vaneggia se non comprende che la pianta è così alta e capovolta per una ragione eccezionale. E se i pensieri vani intorno alla tua mente non l'avessero indurita come fanno le acque del fiume Elsa, e se il loro compiacimento non avesse offuscato il tuo intelletto come Piramo fece col gelso, solo grazie a queste circostanze capiresti che la giustizia di Dio è il significato simbolico dell'albero, cioè per il divieto di morderlo. Ma poiché vedo che il tuo intelletto è come pietrificato e, così fatto, è oscurato, per cui la luce delle mie parole ti abbaglia, voglio che tu conservi un'immagine sommaria di ciò che ti ho detto, se non un ricordo preciso, come il pellegrino conserva una frasca di palma sul suo bastone». E io: «Il mio cervello è ora segnato da voi come la cera è impressa dal sigillo, in modo tale che non muta la sua figura. Ma perché la vostra parola desiderata da me vola tanto al di sopra del mio intelletto, che quanto più cerca di seguirla tanto meno la comprende?» Disse: «Perché tu riconosca quella scuola che hai seguito e capisca che la sua dottrina è insufficiente a seguire le mie parole; e perché tu veda che la sapienza umana dista da quella divina tanto quanto la Terra è lontana dal Cielo che si muove più in alto (il Primo Mobile)». Allora le risposi: «Non ricordo di essermi mai allontanato da voi, né la coscienza mi rimorde per questo». Lei rispose sorridendo: «E se non puoi ricordartene, rammenta come oggi hai bevuto l'acqua del Lete; e come il fumo è sicuro indizio del fuoco, questa tua dimenticanza è la prova certa della tua colpa, quando hai rivolto ad altri (e non a me) la tua attenzione. Tuttavia, d'ora in avanti le mie parole saranno più semplici, quanto sarà necessario perché il tuo rozzo ingegno possa capirle». E il sole era giunto più luminoso e con cammino più lento al meridiano, il quale muta posizione a seconda di come muta lo sguardo (era mezzogiorno), quando le sette donne, come si ferma chi precede gli altri come guida se trova qualcosa di nuovo o le sue tracce, si fermarono in una radura dall'ombra attenuata, come quella presente sotto le foglie verdi e i rami scuri in montagna, presso freddi fiumi . Davanti alle donne mi sembrò di vedere il Tigri e l'Eufrate sgorgare da un'unica fonte, e, come amici, allontanarsi lentamente. «O luce, o gloria dell'umanità, che fiumi sono questi due che nascono da una stessa sorgente e poi si separano l'uno dall'altro?» A tale domanda mi fu risposto: «Prega Matelda che te lo spieghi». E a questo punto la bella donna, come fa chi si scusa di una colpa, rispose: «Io gli ho già spiegato questa e altre cose; e sono certa che l'acqua del Lete non ne ha cancellato in lui il ricordo». E Beatrice: «Forse una maggior preoccupazione, che spesso priva della memoria, ha offuscato gli occhi della sua mente. Ma vedi l'Eunoè che nasce laggiù: conducilo al fiume e, come sei solita fare, ravviva la sua memoria attenuata». Come un'anima nobile che non accampa scuse, ma fa propri i desideri degli altri non appena questi sono resi evidenti, così, dopo avermi preso per mano, la bella donna si mosse e disse signorilmente a Stazio: «Vieni con lui». Se io, lettore, avessi più ampio spazio per scrivere, io descriverei almeno in parte il dolce sapore dell'acqua dell'Eunoè che non mi avrebbe mai saziato; ma poiché tutte le carte predisposte per questa seconda Cantica sono ormai piene, il freno dell'arte non mi permette di proseguire. Io mi allontanai dal fiume sacro del tutto rinnovato, come le piante giovani che rifioriscono e si coprono di nuove fronde, purificato e pronto per salire alle stelle (in Paradiso). |