Purgatorio, Canto XXXII

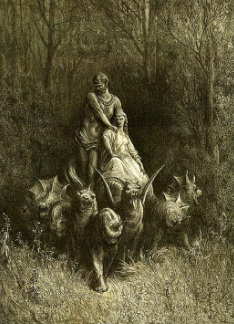

G. Doré, Il gigante e la meretrice

Io senti' mormorare a tutti "Adamo";

poi cerchiaro una pianta dispogliata

di foglie e d'altra fronda in ciascun ramo...

"...Però, in pro del mondo che mal vive,

al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,

ritornato di là, fa che tu scrive"...

Sicura, quasi rocca in alto monte,

seder sovresso una puttana sciolta

m'apparve con le ciglia intorno pronte...

poi cerchiaro una pianta dispogliata

di foglie e d'altra fronda in ciascun ramo...

"...Però, in pro del mondo che mal vive,

al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,

ritornato di là, fa che tu scrive"...

Sicura, quasi rocca in alto monte,

seder sovresso una puttana sciolta

m'apparve con le ciglia intorno pronte...

Argomento del Canto

Ancora nel Paradiso Terrestre. La processione torna indietro e si ferma presso un albero. Sonno e risveglio di Dante; Beatrice lo invita a osservare quel che segue. Vicende allegoriche del carro.

È la tarda mattinata di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

È la tarda mattinata di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

La processione torna indietro (1-33)

Dante osserva a lungo il volto di Beatrice, per soddisfare il desiderio di rivederla durato dieci anni, al punto che non si accorge di quanto gli avviene intorno. A un tratto le tre donne lo forzano a distogliere lo sguardo, gridando che sta fissando troppo Beatrice, e infatti per qualche secondo il poeta ha la vista abbagliata come se avesse fissato il sole. Quanto Dante ha riacquistato la vista, vede che la processione mistica si è rivolta verso destra e procede da occidente a oriente, come una colonna militare che operi una conversione. Le sette donne tornano presso le ruote del carro, trainato dal grifone senza che le sue penne si mutino. Dante, Matelda e Stazio seguono il carro accanto alla ruota di destra, attraversando la foresta vuota dell'Eden e ascoltando una musica celestiale.

Arrivo all'albero simbolico (34-63)

S. Dalì, L'albero dell'Eden

La processione percorre lo spazio che coprirebbero tre frecce scagliate da un arco, quindi si arresta e Beatrice scende dal carro. Tutti circondano un albero spoglio e privo di ogni foglia, mormorando il nome di Adamo; l'albero si allarga man mano che sale ed è tanto alto che persino gli abitanti dell'India lo ammirerebbero. Tutti gridano al grifone che fa bene a non lacerare col becco il legno dell'albero, poiché chi se ne ciba viene danneggiato, quindi il grifone dichiara che così si mantiene la giustizia di Dio. L'animale trascina il carro ai piedi dell'albero e ne lega il timone alla pianta con una sua frasca. L'albero a questo punto fiorisce, come le piante sulla Terra quando sono scaldate dal sole primaverile, e produce fiori di colore tra rosa e violetto. I personaggi intonano un canto così celestiale che Dante non lo intende, né può quindi trascriverlo.

Sonno e risveglio di Dante (64-99)

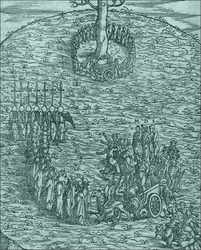

A. Vellutello, Allegoria del carro

Se Dante potesse rappresentare in che modo gli occhi di Argo presero sonno ascoltando il mito di Siringa, allora potrebbe descrivere il modo in cui si addormentò, ma non può farlo perché non ha un modello cui rifarsi. Può solo raccontare il momento del risveglio, quando uno splendore lo desta e la voce di Matelda lo esorta ad alzarsi. Dante paragona se stesso a Pietro, Giovanni e Giacomo che videro la trafigurazione di Gesù e caddero tramortiti, poi, risvegliati dalle sue parole, videro che Mosè e Elia erano scomparsi e che la veste di Gesù era mutata; anch'egli, infatti, si sveglia e vede solo Matelda che lo sovrasta.

Il poeta chiede dove si trovi Beatrice e Matelda la indica seduta ai piedi dell'albero, circondata dalle sette donne, mentre il resto della processione torna in Cielo. Dante non sa se Matelda abbia detto altro, perché si volge a guardare Beatrice che siede, sola, a custodire il carro. Le sette donne la circondano e tengono in mano altrettante lampade.

Missione di Dante (100-108)

Beatrice dice a Dante che resterà poco tempo nell'Eden dopo la sua morte, mentre ben presto diventerà per sempre cittadino del Paradiso insieme a lei. Poi lo esorta a osservare con attenzione ciò che sta per avvenire al carro, per scriverlo una volta tornato sulla Terra e giovare al mondo che vive nel peccato. Dante, desideroso di ubbidire a Beatrice, fissa lo sguardo sul carro come lei gli ha ordinato.

Il poeta chiede dove si trovi Beatrice e Matelda la indica seduta ai piedi dell'albero, circondata dalle sette donne, mentre il resto della processione torna in Cielo. Dante non sa se Matelda abbia detto altro, perché si volge a guardare Beatrice che siede, sola, a custodire il carro. Le sette donne la circondano e tengono in mano altrettante lampade.

Missione di Dante (100-108)

Beatrice dice a Dante che resterà poco tempo nell'Eden dopo la sua morte, mentre ben presto diventerà per sempre cittadino del Paradiso insieme a lei. Poi lo esorta a osservare con attenzione ciò che sta per avvenire al carro, per scriverlo una volta tornato sulla Terra e giovare al mondo che vive nel peccato. Dante, desideroso di ubbidire a Beatrice, fissa lo sguardo sul carro come lei gli ha ordinato.

Vicende allegoriche del carro: l'aquila e la volpe (109-123)

L'aquila imperiale di Federico II (cameo)

Dante vede calare dall'alto un'aquila, più rapida di qualunque fulmine che sia mai sceso da un'alta nube, la quale squarcia i rami dell'albero, le foglie e i fiori appena nati. L'aquila danneggia poi il carro, che si piega e oscilla come una nave in tempesta che è colpita da forti venti. In seguito Dante vede una volpe che si avventa sul fondo del carro, affamata come se fosse digiuna da molto tempo. Beatrice la mette in fuga rimproverandole gravi colpe, e l'animale si allontana tanto rapidamente quanto glielo consente la sua magrezza.

L'aquila dona al carro le sue penne. Il drago (124-141)

A questo punto Dante vede nuovamente l'aquila scendere sul carro e lasciare qui alcune delle sue penne: una voce dal Cielo, simile a quella che esprime un profondo rammarico, dichiara che il carro è carico di una cattiva merce. Poi Dante vede la terra aprirsi fra le ruote del carro e uscirne un drago, che conficca la coda nel fondo del veicolo: esso trae fuori la coda maligna staccando una parte del carro, per poi allontanarsi. Il carro si ricopre in seguito delle penne lasciate dall'aquila, forse con buona intenzione, fino a coprirsi completamente.

L'aquila dona al carro le sue penne. Il drago (124-141)

A questo punto Dante vede nuovamente l'aquila scendere sul carro e lasciare qui alcune delle sue penne: una voce dal Cielo, simile a quella che esprime un profondo rammarico, dichiara che il carro è carico di una cattiva merce. Poi Dante vede la terra aprirsi fra le ruote del carro e uscirne un drago, che conficca la coda nel fondo del veicolo: esso trae fuori la coda maligna staccando una parte del carro, per poi allontanarsi. Il carro si ricopre in seguito delle penne lasciate dall'aquila, forse con buona intenzione, fino a coprirsi completamente.

Trasformazione del carro. La meretrice e il gigante (142-160)

Così ricoperto dalle penne, il carro si trasforma e mette sette teste, tre sul timone e una per ognuno dei quattro lati: le prime sono cornute come quella di un bue, mentre le altre quattro hanno un solo corno ciascuna. Dante vede una sfacciata prostituta sedere sul carro diventato un mostro, discinta e sicura di sé: accanto a lei c'è un gigante, che la sorveglia perché non si allontani e scambia con lei dei baci. A un tratto la prostituta rivolge a Dante uno sguardo pieno di desiderio e il gigante la frusta dalla testa ai piedi; poi, pieno di sospetto e di crudeltà, stacca il carro dall'albero e lo trascina via nella foresta, finché il poeta non è più in grado di vedere né la meretrice, né il carro tramutato in un mostro.

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto dei Canti XXX-XXXIII, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

|

Interpretazione complessiva

Il Canto costituisce il proseguimento e la conclusione della processione simbolica descritta nel Canto XXIX, a sua volta divisa in due momenti distinti: nella parte iniziale la processione torna indietro e si ferma presso l'albero, in quella seguente vengono rappresentate le vicende allegoriche del carro che ripercorrono le vicissitudini storiche della Chiesa, che dal carro è appunto raffigurata. L'episodio si apre con l'abbagliamento di Dante che ha osservato con troppa fissità Beatrice, per questo richiamato dalle tre donne che simboleggiano le virtù teologali: il fulgore di Beatrice rappresenta la luce della grazia divina di cui è allegoria, rispetto alla quale la capacità visiva del poeta è troppo debole essendoci sproporzione tra la sua umanità e il carattere sovrumano della figura della donna (analoghe situazioni, come vedremo, si riproporranno anche nel Paradiso). Dopo che Dante ha riacquistato la vista, la processione mistica opera una conversione su se stessa e torna indietro, scendendo il corso del Lete e dirigendosi verso levante, con Dante, Matelda e Stazio al seguito; non è escluso che ciò abbia qualche significato simbolico che ci sfugge, mentre è del tutto certo che l'albero presso cui il corteo si ferma e al quale il grifone lega il timone del carro è quello della conoscenza del bene e del male, soprattutto per il richiamo ad Adamo fatto da tutti i personaggi presenti. L'albero ha la stessa strana forma di cono rovesciato del primo albero dei golosi (XXII, 133-135, mentre del secondo si era detto che aveva la stessa origine di questo, XXIV, 116-117), e rappresenta probabilmente la giustizia divina, offesa dal peccato originale compiuto da Adamo ed Eva, il che spiega perché la pianta sia priva di foglie e fiori. Il grifone che lega il carro all'albero indica forse che con la Redenzione e la crocifissione di Cristo (di cui l'animale è figura) la giustizia divina è stata restaurata, come simboleggiato dal rifiorire subito dopo della pianta che si copre di fiori di colore tra rosa e viola, probabilmente un riferimento al sangue di Gesù o, forse, alla porpora degli imperatori; tutti lodano il grifone per non lacerare il legno della pianta che, se gustata, provoca gravi danni (chiara allusione al peccato originale) e l'animale ribatte che conservando la giustizia divina si conserva il fondamento di ogni giustizia, anche di quella terrena. Alla fine di questo primo momento della processione Dante si addormenta, fatto che è descritto con un'elegante preterizione e un riferimento al mito di Argo e Mercurio (anche di questo sonno del poeta si sono cercati sensi allegorici, senza risultati convincenti).

La seconda parte del Canto inizia col destarsi di Dante, svegliato da una forte luce e dal richiamo di Matelda, in tempo per accorgersi che la compagnia è scemata in quanto il grifone e gli altri personaggi stanno tornando in cielo, mentre Beatrice è ai piedi dell'albero, circondata dalle sette donne-virtù che reggono in mano delle lampade (forse, ma non è certo, i sette candelabri). È l'inizio della sacra rappresentazione delle vicende del carro, anticipata dalla complessa similitudine tra il risveglio di Dante e quello degli apostoli dopo la trasfigurazione di Cristo, nonché dal richiamo di Beatrice che ammonisce Dante a osservare con attenzione ciò che vedrà, poiché la sua missione è quella di riferire tutto nel poema una volta tornato sulla Terra (in modo analogo a quanto farà Cacciaguida nel Canto XVII del Paradiso). Le vicende allegoriche del carro rimandano a quelle storiche della Chiesa, a cominciare dalle persecuzioni degli imperatori pagani rappresentati dall'aquila che dapprima lacera l'albero in quanto l'Impero ha offeso la giustizia divina, poi scuote il carro che tuttavia resiste e resta in piedi; poi si allude al diffondersi delle eresie raffigurate dalla volpe, messa in fuga da Beatrice che rappresenta la scienza divina e l'azione dei Padri della Chiesa. Poco oltre il carro sarà attaccato da un drago uscito dalla terra, concordemente interpretato come simbolo degli scismi all'interno della Chiesa e, forse, in particolare dell'Islam, il cui fondatore Maometto è già stato posto da Dante tra i seminatori di discordie all'Inferno e che qui sarebbe rappresentato da un animale di forte significato demoniaco (il drago stacca una parte del fondo del carro, intendendo proprio che la Chiesa è stata menomata nella sua integrità). Prima del drago, l'aquila era tornata a lasciare alcune delle sue penne sul carro, chiara allusione alla presunta donazione di Costantino che era fonte, per Dante, dell'inizio della corruzione ecclestiastica (ciò rimanda a Inf., XIX, 115-117 ed è sottolineato dalla voce celeste che si rammarica per quanto accaduto): ciò provocherà in seguito la mostruosa trasformazione del carro, che si ricoprirà tutto di penne e metterà sette teste cornute, simbolo probabilmente dei sette peccati capitali, sormontato da una volgare meretrice che raffigura, secondo l'opinione concorde dei critici, la Curia papale corrotta. L'immagine è simile a quella di Inf., XIX, 109-111, salvo che qui la fonte di Dante (il mostro dell'Apocalisse, XVII, 1) è più strettamente seguita e la bestia rappresenta la degenerazione della Chiesa a causa della corruzione e della simonia, il che porta Dante a occuparsi delle vicende più vicine a lui nel tempo: la meretrice infatti se la intende con un gigante, che si preoccupa che non gli venga sottratta e nel quale è quasi certamente da individuare il re di Francia Filippo il Bello. La soggezione della meretrice al gigante rappresenta la dipendenza della Curia papale dalla monarchia francese, fonte secondo Dante di infiniti problemi e da lui più volte aspramente criticata, così come spesso nel poema il personaggio di Filippo è bersaglio di gravi accuse: la prostituta rivolge uno sguardo cupido a Dante, il che allude forse al dissidio tra Filippo e Bonifacio VIII (oppure, secondo altri, al volgersi della Chiesa al popolo cristiano rappresentato qui dal poeta) e il gigante la frusta da capo a piedi, ciò che potrebbe rimandare all'oltraggio di Anagni compiuto da Filippo ai danni di Bonifacio. Senza dubbio il fatto che il gigante stacchi il carro dall'albero e lo trascini via nella selva rappresenta la cattività avignonese, fatto traumatico nella storia della Chiesa e che Dante imputava soprattutto al re francese e a papa Clemente V: la rappresentazione termina con questa violenta lacerazione che non si era ancora ricomposta ai tempi in cui Dante scriveva il poema e che arricchisce la sua dura polemica contro il sovrano capetingio, come già nel discorso di Ugo Capeto e, in seguito, dell'aquila nel Cielo di Giove. La vicenda allegorica avrà poi una coda nel Canto seguente, con la profezia di Beatrice del «DXV» che dovrà proprio uccidere la fuia / con quel gigante che con lei delinque, quindi ristabilire la giustizia sulla Terra e porre fine alla cattività avignonese, anche se il carattere oscuro di questa predizione non permette di fare molte illazioni circa l'identità di questo messo di Dio (ciò indica che la processione ha ripercorso le vicende del passato della Chiesa gettando uno sguardo anche sul futuro, anticipando la profezia che sarà al centro del Canto successivo e che chiuderà, in certo modo, la stessa Cantica).

La seconda parte del Canto inizia col destarsi di Dante, svegliato da una forte luce e dal richiamo di Matelda, in tempo per accorgersi che la compagnia è scemata in quanto il grifone e gli altri personaggi stanno tornando in cielo, mentre Beatrice è ai piedi dell'albero, circondata dalle sette donne-virtù che reggono in mano delle lampade (forse, ma non è certo, i sette candelabri). È l'inizio della sacra rappresentazione delle vicende del carro, anticipata dalla complessa similitudine tra il risveglio di Dante e quello degli apostoli dopo la trasfigurazione di Cristo, nonché dal richiamo di Beatrice che ammonisce Dante a osservare con attenzione ciò che vedrà, poiché la sua missione è quella di riferire tutto nel poema una volta tornato sulla Terra (in modo analogo a quanto farà Cacciaguida nel Canto XVII del Paradiso). Le vicende allegoriche del carro rimandano a quelle storiche della Chiesa, a cominciare dalle persecuzioni degli imperatori pagani rappresentati dall'aquila che dapprima lacera l'albero in quanto l'Impero ha offeso la giustizia divina, poi scuote il carro che tuttavia resiste e resta in piedi; poi si allude al diffondersi delle eresie raffigurate dalla volpe, messa in fuga da Beatrice che rappresenta la scienza divina e l'azione dei Padri della Chiesa. Poco oltre il carro sarà attaccato da un drago uscito dalla terra, concordemente interpretato come simbolo degli scismi all'interno della Chiesa e, forse, in particolare dell'Islam, il cui fondatore Maometto è già stato posto da Dante tra i seminatori di discordie all'Inferno e che qui sarebbe rappresentato da un animale di forte significato demoniaco (il drago stacca una parte del fondo del carro, intendendo proprio che la Chiesa è stata menomata nella sua integrità). Prima del drago, l'aquila era tornata a lasciare alcune delle sue penne sul carro, chiara allusione alla presunta donazione di Costantino che era fonte, per Dante, dell'inizio della corruzione ecclestiastica (ciò rimanda a Inf., XIX, 115-117 ed è sottolineato dalla voce celeste che si rammarica per quanto accaduto): ciò provocherà in seguito la mostruosa trasformazione del carro, che si ricoprirà tutto di penne e metterà sette teste cornute, simbolo probabilmente dei sette peccati capitali, sormontato da una volgare meretrice che raffigura, secondo l'opinione concorde dei critici, la Curia papale corrotta. L'immagine è simile a quella di Inf., XIX, 109-111, salvo che qui la fonte di Dante (il mostro dell'Apocalisse, XVII, 1) è più strettamente seguita e la bestia rappresenta la degenerazione della Chiesa a causa della corruzione e della simonia, il che porta Dante a occuparsi delle vicende più vicine a lui nel tempo: la meretrice infatti se la intende con un gigante, che si preoccupa che non gli venga sottratta e nel quale è quasi certamente da individuare il re di Francia Filippo il Bello. La soggezione della meretrice al gigante rappresenta la dipendenza della Curia papale dalla monarchia francese, fonte secondo Dante di infiniti problemi e da lui più volte aspramente criticata, così come spesso nel poema il personaggio di Filippo è bersaglio di gravi accuse: la prostituta rivolge uno sguardo cupido a Dante, il che allude forse al dissidio tra Filippo e Bonifacio VIII (oppure, secondo altri, al volgersi della Chiesa al popolo cristiano rappresentato qui dal poeta) e il gigante la frusta da capo a piedi, ciò che potrebbe rimandare all'oltraggio di Anagni compiuto da Filippo ai danni di Bonifacio. Senza dubbio il fatto che il gigante stacchi il carro dall'albero e lo trascini via nella selva rappresenta la cattività avignonese, fatto traumatico nella storia della Chiesa e che Dante imputava soprattutto al re francese e a papa Clemente V: la rappresentazione termina con questa violenta lacerazione che non si era ancora ricomposta ai tempi in cui Dante scriveva il poema e che arricchisce la sua dura polemica contro il sovrano capetingio, come già nel discorso di Ugo Capeto e, in seguito, dell'aquila nel Cielo di Giove. La vicenda allegorica avrà poi una coda nel Canto seguente, con la profezia di Beatrice del «DXV» che dovrà proprio uccidere la fuia / con quel gigante che con lei delinque, quindi ristabilire la giustizia sulla Terra e porre fine alla cattività avignonese, anche se il carattere oscuro di questa predizione non permette di fare molte illazioni circa l'identità di questo messo di Dio (ciò indica che la processione ha ripercorso le vicende del passato della Chiesa gettando uno sguardo anche sul futuro, anticipando la profezia che sarà al centro del Canto successivo e che chiuderà, in certo modo, la stessa Cantica).

Note e passi controversi

La decenne sete (v. 2) allude al fatto che Beatrice era morta nel 1290, quindi nell'anno 1300 sono trascorsi circa dieci anni da quando Dante l'ha vista per l'ultima volta.

Ai vv. 4-5 parete / di non caler indica che Dante, tutto assorto nella visione di Beatrice, non si cura di quanto gli avviene intorno.

La similitudine ai vv. 19-24 rappresenta la processione che torna indietro, non facendo semplicemente «dietro-front», ma operando una conversione di fronte in modo che ognuno resti nella stessa posizione (dunque i candelabri aprono nuovamente il corteo, seguiti dai ventiquattro seniori, ecc.). Ai vv. 22-24 si dice che la processione passa oltre Dante, Matelda e Stazio prima che il carro, al centro del corteo, ruoti verso destra.

Il fatto che le penne del grifone non si muovano nel trainare il carro (v. 27) può indicare che Cristo guida la Chiesa con mezzi spirituali e non materiali (cfr. l'angelo nocchiero di II, 31-33), oppure che la giustizia divina è immutabile.

La rota / che fé l'orbita sua con minor arco (vv. 29-30) è la ruota destra del carro, che volgendosi a destra è quella che ha percorso un arco meno ampio.

Il v. 51 (e quel di lei a lei lasciò legato) indica quasi certamente che il grifone lega il timone all'albero con una frasca dell'albero stesso.

Al v. 54 lasca vale genericamente «pesce», anche se la lasca è un tipo di pesce della specie dei Ciprinidi: Dante allude alla costellazione dei Pesci, dietro la quale viene quella dell'Ariete che è congiunta col sole in primavera.

Quella ai vv. 64-69 è una similitudine apparente, poiché Dante non può rappresentare il modo in cui si addormentò non avendo un modello cui rifarsi; egli ricorre pertanto al mito di Argo ucciso da Mercurio, che per sottrargli la ninfa Io amata da Giove e trasformata in vacca che gli era stata affidata da Giunone, lo aveva fatto addormentare narrandogli degli amori di Pan e Siringa. Dante cita Ovidio (Met., I, 568 ss.) che, al pari di lui, non descrive il momento in cui Argo chiude gli occhi.

La similitudine ai vv. 73-84 descrive l'episodio evangelico (Matth., XVII, 1-8; Marc., IX, 1-7; Luc., IX, 28-36) della trasfigurazione di Gesù, cui assistettero sul monte Tabor gli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo; essi videro Gesù con una veste candida che li abbagliò, in compagnia di Mosè ed Elia, poi svennero. Al loro risveglio Gesù era rimasto solo e la sua veste era tornata normale. L'espressione fioretti del melo (v. 73) vuol dire «un saggio dello splendore di Cristo», poiché l'associazione melo-Cristo è di ascendenza biblica.

I lumi (v. 98) tenuti in mano dalle sette ninfe sono probabilmente i sette candelabri, anche se essi erano stati descritti come molto grandi e simili ad alberi (XXIX, 43-50); c'è chi ha pensato alle sette lampade della parabola evangelica delle vergini savie.

L'espressione or da poggia, or da orza (v. 117) è del gergo marinaro, poiché i due termini indicano il lato sottovento e sopravvento della nave: qui Dante vuol dire che il carro ondeggia da una parte all'altra.

La volpe del v. 119 è l'eresia, così rappresentata nel Medioevo per via dell'astuzia proverbiale dell'animale.

Al v. 122 futa è forma popolare per «fuga» (cfr. il dialetto genovese, «füta»).

Ai vv. 4-5 parete / di non caler indica che Dante, tutto assorto nella visione di Beatrice, non si cura di quanto gli avviene intorno.

La similitudine ai vv. 19-24 rappresenta la processione che torna indietro, non facendo semplicemente «dietro-front», ma operando una conversione di fronte in modo che ognuno resti nella stessa posizione (dunque i candelabri aprono nuovamente il corteo, seguiti dai ventiquattro seniori, ecc.). Ai vv. 22-24 si dice che la processione passa oltre Dante, Matelda e Stazio prima che il carro, al centro del corteo, ruoti verso destra.

Il fatto che le penne del grifone non si muovano nel trainare il carro (v. 27) può indicare che Cristo guida la Chiesa con mezzi spirituali e non materiali (cfr. l'angelo nocchiero di II, 31-33), oppure che la giustizia divina è immutabile.

La rota / che fé l'orbita sua con minor arco (vv. 29-30) è la ruota destra del carro, che volgendosi a destra è quella che ha percorso un arco meno ampio.

Il v. 51 (e quel di lei a lei lasciò legato) indica quasi certamente che il grifone lega il timone all'albero con una frasca dell'albero stesso.

Al v. 54 lasca vale genericamente «pesce», anche se la lasca è un tipo di pesce della specie dei Ciprinidi: Dante allude alla costellazione dei Pesci, dietro la quale viene quella dell'Ariete che è congiunta col sole in primavera.

Quella ai vv. 64-69 è una similitudine apparente, poiché Dante non può rappresentare il modo in cui si addormentò non avendo un modello cui rifarsi; egli ricorre pertanto al mito di Argo ucciso da Mercurio, che per sottrargli la ninfa Io amata da Giove e trasformata in vacca che gli era stata affidata da Giunone, lo aveva fatto addormentare narrandogli degli amori di Pan e Siringa. Dante cita Ovidio (Met., I, 568 ss.) che, al pari di lui, non descrive il momento in cui Argo chiude gli occhi.

La similitudine ai vv. 73-84 descrive l'episodio evangelico (Matth., XVII, 1-8; Marc., IX, 1-7; Luc., IX, 28-36) della trasfigurazione di Gesù, cui assistettero sul monte Tabor gli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo; essi videro Gesù con una veste candida che li abbagliò, in compagnia di Mosè ed Elia, poi svennero. Al loro risveglio Gesù era rimasto solo e la sua veste era tornata normale. L'espressione fioretti del melo (v. 73) vuol dire «un saggio dello splendore di Cristo», poiché l'associazione melo-Cristo è di ascendenza biblica.

I lumi (v. 98) tenuti in mano dalle sette ninfe sono probabilmente i sette candelabri, anche se essi erano stati descritti come molto grandi e simili ad alberi (XXIX, 43-50); c'è chi ha pensato alle sette lampade della parabola evangelica delle vergini savie.

L'espressione or da poggia, or da orza (v. 117) è del gergo marinaro, poiché i due termini indicano il lato sottovento e sopravvento della nave: qui Dante vuol dire che il carro ondeggia da una parte all'altra.

La volpe del v. 119 è l'eresia, così rappresentata nel Medioevo per via dell'astuzia proverbiale dell'animale.

Al v. 122 futa è forma popolare per «fuga» (cfr. il dialetto genovese, «füta»).

Testo

Tant’eran li occhi

miei fissi e attenti

a disbramarsi la decenne sete, che li altri sensi m’eran tutti spenti. 3 Ed essi quinci e quindi avien parete di non caler - così lo santo riso a sé traéli con l’antica rete! -; 6 quando per forza mi fu vòlto il viso ver’ la sinistra mia da quelle dee, perch’io udi’ da loro un «Troppo fiso!»; 9 e la disposizion ch’a veder èe ne li occhi pur testé dal sol percossi, sanza la vista alquanto esser mi fée. 12 Ma poi ch’al poco il viso riformossi (e dico ‘al poco’ per rispetto al molto sensibile onde a forza mi rimossi), 15 vidi ‘n sul braccio destro esser rivolto lo glorioso essercito, e tornarsi col sole e con le sette fiamme al volto. 18 Come sotto li scudi per salvarsi volgesi schiera, e sé gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi; 21 quella milizia del celeste regno che procedeva, tutta trapassonne pria che piegasse il carro il primo legno. 24 Indi a le rote si tornar le donne, e ‘l grifon mosse il benedetto carco sì, che però nulla penna crollonne. 27 La bella donna che mi trasse al varco e Stazio e io seguitavam la rota che fé l’orbita sua con minore arco. 30 Sì passeggiando l’alta selva vòta, colpa di quella ch’al serpente crese, temprava i passi un’angelica nota. 33 Forse in tre voli tanto spazio prese disfrenata saetta, quanto eramo rimossi, quando Beatrice scese. 36 Io senti’ mormorare a tutti «Adamo»; poi cerchiaro una pianta dispogliata di foglie e d’altra fronda in ciascun ramo. 39 La coma sua, che tanto si dilata più quanto più è sù, fora da l’Indi ne’ boschi lor per altezza ammirata. 42 «Beato se’, grifon, che non discindi col becco d’esto legno dolce al gusto, poscia che mal si torce il ventre quindi». 45 Così dintorno a l’albero robusto gridaron li altri; e l’animal binato: «Sì si conserva il seme d’ogne giusto». 48 E vòlto al temo ch’elli avea tirato, trasselo al piè de la vedova frasca, e quel di lei a lei lasciò legato. 51 Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce mischiata con quella che raggia dietro a la celeste lasca, 54 turgide fansi, e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che ‘l sole giunga li suoi corsier sotto altra stella; 57 men che di rose e più che di viole colore aprendo, s’innovò la pianta, che prima avea le ramora sì sole. 60 Io non lo ‘ntesi, né qui non si canta l’inno che quella gente allor cantaro, né la nota soffersi tutta quanta. 63 S’io potessi ritrar come assonnaro li occhi spietati udendo di Siringa, li occhi a cui pur vegghiar costò sì caro; 66 come pintor che con essempro pinga, disegnerei com’io m’addormentai; ma qual vuol sia che l’assonnar ben finga. 69 Però trascorro a quando mi svegliai, e dico ch’un splendor mi squarciò ‘l velo del sonno e un chiamar: «Surgi: che fai?». 72 Quali a veder de’ fioretti del melo che del suo pome li angeli fa ghiotti e perpetue nozze fa nel cielo, 75 Pietro e Giovanni e Iacopo condotti e vinti, ritornaro a la parola da la qual furon maggior sonni rotti, 78 e videro scemata loro scuola così di Moisè come d’Elia, e al maestro suo cangiata stola; 81 tal torna’ io, e vidi quella pia sovra me starsi che conducitrice fu de’ miei passi lungo ‘l fiume pria. 84 E tutto in dubbio dissi: «Ov’è Beatrice?». Ond’ella: «Vedi lei sotto la fronda nova sedere in su la sua radice. 87 Vedi la compagnia che la circonda: li altri dopo ‘l grifon sen vanno suso con più dolce canzone e più profonda». 90 E se più fu lo suo parlar diffuso, non so, però che già ne li occhi m’era quella ch’ad altro intender m’avea chiuso. 93 Sola sedeasi in su la terra vera, come guardia lasciata lì del plaustro che legar vidi a la biforme fera. 96 In cerchio le facean di sé claustro le sette ninfe, con quei lumi in mano che son sicuri d’Aquilone e d’Austro. 99 «Qui sarai tu poco tempo silvano; e sarai meco sanza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. 102 Però, in pro del mondo che mal vive, al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrive». 105 Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi d’i suoi comandamenti era divoto, la mente e li occhi ov’ella volle diedi. 108 Non scese mai con sì veloce moto foco di spessa nube, quando piove da quel confine che più va remoto, 111 com’io vidi calar l’uccel di Giove per l’alber giù, rompendo de la scorza, non che d’i fiori e de le foglie nove; 114 e ferì ‘l carro di tutta sua forza; ond’el piegò come nave in fortuna, vinta da l’onda, or da poggia, or da orza. 117 Poscia vidi avventarsi ne la cuna del triunfal veiculo una volpe che d’ogne pasto buon parea digiuna; 120 ma, riprendendo lei di laide colpe, la donna mia la volse in tanta futa quanto sofferser l’ossa sanza polpe. 123 Poscia per indi ond’era pria venuta, l’aguglia vidi scender giù ne l’arca del carro e lasciar lei di sé pennuta; 126 e qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse: «O navicella mia, com’mal se’ carca!». 129 Poi parve a me che la terra s’aprisse tr’ambo le ruote, e vidi uscirne un drago che per lo carro sù la coda fisse; 132 e come vespa che ritragge l’ago, a sé traendo la coda maligna, trasse del fondo, e gissen vago vago. 135 Quel che rimase, come da gramigna vivace terra, da la piuma, offerta forse con intenzion sana e benigna, 138 si ricoperse, e funne ricoperta e l’una e l’altra rota e ’l temo, in tanto che più tiene un sospir la bocca aperta. 141 Trasformato così ’l dificio santo mise fuor teste per le parti sue, tre sovra ’l temo e una in ciascun canto. 144 Le prime eran cornute come bue, ma le quattro un sol corno avean per fronte: simile mostro visto ancor non fue. 147 Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta m’apparve con le ciglia intorno pronte; 150 e come perché non li fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante; e baciavansi insieme alcuna volta. 153 Ma perché l’occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo infin le piante; 156 poi, di sospetto pieno e d’ira crudo, disciolse il mostro, e trassel per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo a la puttana e a la nova belva. 160 |

ParafrasiI miei occhi erano così fissi e attenti a soddisfare il desiderio (di vedere Beatrice) che durava da dieci anni, che tutti gli altri miei sensi erano inerti.

Ed essi erano schermati da una parte e dall'altra, non avvedendosi di nulla (così il sorriso santo di Beatrice li traeva a sé con l'antico richiamo di amore!); quando quelle dee (le tre donne-virtù) mi distolsero a forza lo sguardo verso sinistra, poiché le sentii dire: «(Guarda) troppo fisso!»; e la facoltà visiva che resta negli occhi appena abbagliati dal sole mi fece restare per qualche tempo senza la vista. Ma dopo che la vista tornò ad abituarsi a una luce meno intensa (e dico 'meno intensa' in rapporto all'alta visione dalla quale mi distolsi a forza), vidi che il glorioso esercito (la processione) si era rivolto verso destra e procedeva col sole e i sette candelabri di fronte a sé. Come una colonna militare opera una conversione sotto gli scudi, per salvarsi, e si gira con le insegne, prima che tutta possa invertire la marcia, così quella milizia del regno celeste (i ventiquattro seniori) ci oltrepassò tutta prima che il carro ruotasse il timone. Allora le sette donne tornarono presso le ruote, e il grifone mosse il carico benedetto (il carro) in modo tale che nessuna penna fu mossa. La bella donna che mi fece passare il fiume (Matelda), Stazio e io seguivamo la ruota che aveva compiuto un minore arco (quella di destra). Mentre attraversavamo l'alta selva deserta, per colpa di colei (Eva) che credette al serpente, i nostri passi erano accompagnati da un canto angelico. Forse percorremmo lo spazio che coprirebbe una freccia scagliata per tre volte, quando Beatrice scese dal carro. Io sentii tutti che mormoravano «Adamo»; poi circondarono una pianta priva di foglie e di ogni altra fronda, in tutti i suoi rami. La sua chioma, che si allarga progressivamente verso l'alto, sarebbe ammirata dagli Indiani nei loro boschi, per la sua altezza. «Tu sei beato, o grifone, in quanto non laceri col becco il legno di questa pianta dolce al gusto, dal momento che poi il ventre di torce dal dolore». Così gridarono gli altri intorno al robusto albero; e l'animale dalla doppia natura (il grifone): «Così si conserva il fondamento di ogni giustizia (umana e divina)». E, rivoltosi al timone che aveva trainato, lo trascinò ai piedi dell'albero spoglio e lo legò ad esso con una frasca dell'albero medesimo. Come le nostre piante, quando scende la gran luce del sole mescolata a quella che brilla dietro alla costellazione dei Pesci (dell'Ariete, in primavera), si inturgidiscono, e poi ognuna rinnova i suoi colori, prima che il sole si congiunga con un'altra stella; così si rinnovò quella pianta che prima aveva i rami così spogli, facendo sbocciare fiori tra roseo e violetto. Io non compresi, e del resto qui sulla Terra non si canta, l'inno che quella gente cantò in quel momento, né potei ascoltare tutte le note. Se io potessi descrivere come presero sonno gli occhi spietati (di Argo) ascoltando la storia di Siringa, gli occhi cui costò tanto caro restare svegli, come un pittore che dipinge con un modello, descriverei come io mi addormentai; ma chiunque voglia, se può, raffiguri l'atto dell'addormentarsi. Dunque passo al momento in cui mi svegliai, e dico che il mio sonno fu interrotto da uno splendore e dal richiamo: «Alzati, che fai?». Come Pietro, Giovanni e Giacomo, condotti a vedere un saggio dello splendore di Cristo che rende ghiotti di sé gli angeli e imbandisce un eterno pranzo di nozze in cielo, dopo essere stati storditi, ritornarono in sé al suono della parola che interruppe sonni più profondi, e videro che la loro compagnia era diminuita, essendo spariti Mosè ed Elia, e che il loro maestro (Gesù) aveva mutato la sua veste; così mi svegliai io e vidi che stava sopra di me quella donna devota (Matelda) che prima mi aveva guidato lungo il fiume Lete. E, colto da un dubbio, dissi: «Dov'è Beatrice?» Allora lei: «Eccola là, che siede sotto la fronda rinnovata dell'albero, sulla radice. Vedi la compagnia che la circonda: gli altri vanno in cielo seguendo il grifone, con un canto più dolce e più profondo». E io non so se le sue parole furono più diffuse, poiché ormai stavo giù fissando colei (Beatrice) che aveva assorbito tutta la mia attenzione. Sedeva solitaria sulla terra verace, come se fosse stata lasciata lì a guardia del carro che avevo visto essere legato dalla bestia biforme (il grifone). Le sette ninfe la circondavano, tenendo in mano quei lumi (i candelabri?) che non possono essere spenti dall'Aquilone o dall'Austro. «Tu resterai poco in questa selva, dopo la tua morte; e sarai poi con me per sempre cittadino di quella Roma (il Paradiso) di cui Cristo è degno abitante. Perciò, a vantaggio del mondo che vive nel peccato, tieni lo sguardo fisso sul carro, e una volta tornato sulla Terra, scrivi quello che vedrai tra poco». Così disse Beatrice; e io, che ero devotamente sollecito a ogni suo comando, rivolsi la mente e gli occhi là dove lei volle. Mai un fulmine scese così rapidamente da una spessa nube, quando cade da quella zona del cielo che è più in alto (vicino alla sfera del fuoco), come io vidi calare dall'alto l'uccello sacro a Giove (un'aquila) sull'albero, lacerandone la corteccia, i fuori e le foglie appena nate; e colpì il carro con tutta la sua forza; esso oscillò come una nave nella tempesta, ondeggiando da una parte all'altra. Poi vidi che si avventava sul fondo del carro trionfale una volpe, che sembrava digiuna da ogni buon pasto; tuttavia, accusandola di gravi colpe, la mia donna (Beatrice) la mise in fuga, tanto rapidamente quanto poté sopportare la sua estrema magrezza. Poi vidi tornare l'aquila dalla stessa parte da cui era venuta prima, e scendere giù nel carro e lasciarvi alcune delle sue penne; e come una voce esce da un cuore che si rammarica, così uscì una voce dal cielo e disse: «O navicella (carro) mia, come sei malamente carica!» Poi mi sembrò che la terra si aprisse fra le due ruote, e vidi che ne usciva un drago che conficcò la coda su per il carro; e come una vespa che ritrae il pungiglione, il drago, tirando a sé la coda maligna, portò via una parte del fondo del carro, e se ne andò serpeggiando. Ciò che rimase del carro, l'una e l'altra ruota e il timone, in modo simile a una terra fertile soffocata dalla gramigna, si ricoprì tutto delle penne che forse erano state lasciate con intenzioni benevole e sane, in un tempo più breve di quello che si impiega a tirare un sospiro con la bocca aperta. Così trasformato, il carro santo mise fuori delle teste in ogni sua parte, tre sul timone e quattro nei suoi angoli. Le prime tre erano cornute come la testa di un bue, ma le altre quattro avevano un solo corno sulla fronte: non si è mai visto un mostro simile a quello. Mi sembrò che su di esso sedesse una sfacciata prostituta, sicura come una rocca su un'alta montagna, che ruotava intorno gli occhi seduttivi; e vidi accanto a lei un gigante, che sembrava non volere che gli fosse sottratta; e si baciavano insieme più volte. Ma poiché la prostituta rivolse a me uno sguardo carico di desiderio, quel feroce amante (il gigante) la frustò da capo a piedi; poi, pieno di sospetto e crudele d'ira, staccò il mostro (il carro) dall'albero e lo trascinò via per la selva, tanto che fu solo quella a impedirmi di vedere la prostituta e la nuova belva (il carro). |