Paradiso, Canto III

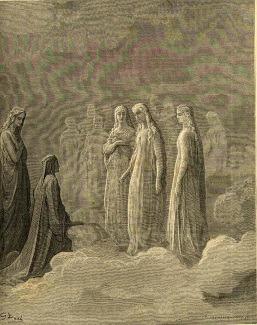

G. Doré, Gli spiriti difettivi

Sùbito sì com'io di lor m'accorsi,

quelle stimando specchiati sembianti,

per veder di cui fosser, li occhi torsi...

"Frate, la nostra volontà quieta

virtù di carità, che fa volerne

sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta..."

"...Uomini poi, a mal più ch'a bene usi,

fuor mi rapiron de la dolce chiostra:

Iddio si sa qual poi mia vita fusi..."

quelle stimando specchiati sembianti,

per veder di cui fosser, li occhi torsi...

"Frate, la nostra volontà quieta

virtù di carità, che fa volerne

sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta..."

"...Uomini poi, a mal più ch'a bene usi,

fuor mi rapiron de la dolce chiostra:

Iddio si sa qual poi mia vita fusi..."

Argomento del Canto

Ancora nel I Cielo della Luna. Apparizione degli spiriti difettivi: colloquio con Piccarda Donati. Piccarda spiega i gradi di beatitudine e l'inadempienza del voto. Viene mostrata l'anima dell'imperatrice Costanza.

È il primo pomeriggio di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

È il primo pomeriggio di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo) del 1300.

Apparizione delle anime beate (1-33)

Beatrice

ha svelato a Dante col suo ragionamento logico la verità circa

l'origine delle macchie lunari, quindi il poeta leva il capo per

rivolgersi alla donna, ma un'improvvisa visione attira il suo sguardo e

lo distoglie dal suo proposito. Dante vede le figure di spiriti pronti a

parlare, talmente evanescenti da sembrargli il riflesso di un'immagine

sul pelo dell'acqua, così il poeta cade nell'errore opposto a quello che

indusse Narciso a innamorarsi della propria immagine riflessa. Infatti

Dante si volta per vedere le figure reali che pensa siano dietro di lui,

senza però vedere nulla; poi guarda Beatrice, che sorride del suo

errore. La donna lo invita a non stupirsi del fatto che lei rida al suo

ingenuo pensiero e spiega che le figure che vede sono creature reali,

relegate in questo Cielo per non aver rispettato il voto. Beatrice lo

invita a parlare liberamente con loro, in quanto la luce di Dio che li

illumina non gli consente di allontanarsi dalla verità.

Piccarda Donati (34-57)

S. Dalì, Piccarda

Dante si rivolge all'anima che gli sembra più desiderosa di parlare e le chiede di rivelare il suo nome e la condizione degli altri beati, appellandosi ai raggi di vita eterna che lo spirito fruisce. L'anima risponde con occhi sorridenti e dichiara che la carità che li accende fa sì che rispondano volentieri alle giuste preghiere: rivela dunque di essere stata in vita una suora e se Dante la guarderà meglio, la riconoscerà come Piccarda Donati. Rivela di essere posta lì con gli altri spiriti difettivi e di essere relegata nel Cielo più basso, quello della Luna, benché lei e gli altri gioiscano di partecipare all'ordine voluto da Dio. Essi hanno il grado più basso di beatitudine perché i loro voti furono non adempiuti o trascurati in parte.

Spiegazione dei vari gradi di beatitudine (58-90)

Dante risponde e spiega a Piccarda che nel loro aspetto risplende qualcosa di divino che li rende diversi da come erano in vita e che questo gli ha impedito di riconoscerla subito, poi chiede se lei o gli altri beati desiderino acquisire un grado più elevato di beatitudine. Piccarda sorride un poco con le altre anime, poi risponde lietamente e spiega che la carità placa ogni loro desiderio e li induce a volere solo ciò che hanno e non altro. Se desiderassero essere in un grado superiore di beatitudine, i loro desideri sarebbero discordi dalla volontà di Dio che li colloca lì, il che è impossibile in Paradiso dove è inevitabile essere in carità. Anzi, aggiunge, l'essere beati comporta necessariamente l'adeguarsi alla volontà divina, per cui la posizione occupata dai beati in Paradiso trova l'approvazione di Dio come di tutti i beati. Questo dà loro la pace, perché Dio è il termine ultimo al quale si muovono tutte le creature dell'Universo.

Spiegazione dei vari gradi di beatitudine (58-90)

Dante risponde e spiega a Piccarda che nel loro aspetto risplende qualcosa di divino che li rende diversi da come erano in vita e che questo gli ha impedito di riconoscerla subito, poi chiede se lei o gli altri beati desiderino acquisire un grado più elevato di beatitudine. Piccarda sorride un poco con le altre anime, poi risponde lietamente e spiega che la carità placa ogni loro desiderio e li induce a volere solo ciò che hanno e non altro. Se desiderassero essere in un grado superiore di beatitudine, i loro desideri sarebbero discordi dalla volontà di Dio che li colloca lì, il che è impossibile in Paradiso dove è inevitabile essere in carità. Anzi, aggiunge, l'essere beati comporta necessariamente l'adeguarsi alla volontà divina, per cui la posizione occupata dai beati in Paradiso trova l'approvazione di Dio come di tutti i beati. Questo dà loro la pace, perché Dio è il termine ultimo al quale si muovono tutte le creature dell'Universo.

L'inadempienza del voto. Costanza d'Altavilla (91-120)

A. Vellutello, Piccarda e Costanza

Dante ha compreso il fatto che tutti i beati godono della felicità eterna, anche se in grado diverso, ma se la risposta di Piccarda ha sciolto un suo dubbio ne ha acceso subito un altro, per cui il poeta le chiede quale sia il voto che lei non ha portato a compimento. La beata spiega che un Cielo più alto ospita santa Chiara d'Assisi, fondatrice nel mondo dell'Ordine delle Clarisse alla cui regola molte donne si votano e prendono il velo. Piccarda, da giovinetta, indossò quell'abito e pronunciò i voti monastici, ma degli uomini più avvezzi al male che al bene la rapirono dal convento e la obbligarono a una vita diversa. Piccarda indica poi un'anima splendente alla sua destra, che ha vissuto la stessa esperienza poiché fu suora e le fu tolto forzatamente il velo, anche se in seguito rimase in cuore fedele alla regola monastica: è l'imperatrice Costanza d'Altavilla, che da Enrico VI generò Federico II di Svevia.

Sparizione delle anime (121-130)

Alla fine delle sue parole, Piccarda intona l'Ave, Maria e pian piano svanisce, come un oggetto che cade nell'acqua profonda. Dante la segue con lo sguardo quanto può, poi torna a osservare Beatrice che però col suo splendore abbaglia la vista del poeta, così che i suoi occhi dapprima non riescono a sopportare tanto fulgore. Questo rende Dante più restio a domandare.

Sparizione delle anime (121-130)

Alla fine delle sue parole, Piccarda intona l'Ave, Maria e pian piano svanisce, come un oggetto che cade nell'acqua profonda. Dante la segue con lo sguardo quanto può, poi torna a osservare Beatrice che però col suo splendore abbaglia la vista del poeta, così che i suoi occhi dapprima non riescono a sopportare tanto fulgore. Questo rende Dante più restio a domandare.

|

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto del Canto, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

Interpretazione complessiva

Il Canto presenta la prima schiera di beati incontrati da Dante nel I Cielo e la protagonista assoluta è Piccarda Donati, che spiega al poeta il motivo per cui lei e le altre anime sono rilegate nel Cielo più basso e qual è la legge che regola i diversi gradi di beatitudine in Paradiso. La collocazione in Cielo di Piccarda era già stata preannunciata dal fratello Forese in Purg., XXIV, 13-15 («La mia sorella, che tra bella e buona / non so qual fosse più, triunfa lieta / ne l'alto Olimpo già di sua corona»), in contrapposizione alla futura dannazione di Corso, su domanda diretta di Dante che quindi conosceva la giovane; ciò è confermato in questo episodio, nel quale Dante non riconosce subito Piccarda e se ne scusa adducendo il diverso aspetto di queste anime rispetto a quello che avevano in vita, per cui non è stato a rimembrar festino. In effetti gli spiriti difettivi, che in vita non portarono a compimento il voto e perciò godono del più basso grado di felicità eterna, sono gli unici beati a mostrarsi a Dante con un'immagine vagamente umana, talmente evanescente da sembrare riflessi nell'acqua: Dante ricorre a una doppia preziosa similitudine per descrivere queste figure diafane, quella di volti riflessi su un vetro o su uno specchio d'acqua tersa e quella di perle bianche che si distinguono appena sulla bianca fronte di una giovane donna (ciò rientrava nella moda del tempo ed era tipico delle giovani aristocratiche, per cui l'immagine aggiunge raffinatezza alla scena). Il ricorso alla mefatora dell'acqua non è naturalmente nuovo, poiché Dante ha già paragonato la descrizione del Paradiso a un viaggio per mare (II, 1 ss.; e Beatrice aveva parlato di gran mar de l'essere in I, 113) e più avanti la scomparsa di Piccarda e degli altri beati sarà assimilata a quella di un corpo che affonda nell'acqua profonda, così come gli spiriti del Cielo di Mercurio sembreranno pesci che si avvicinano al pelo dell'acqua per prendere il cibo (V, 100-105).

Beatrice dichiara che gli spiriti difettivi sono confinati in questo I Cielo per manco di voto, anche se in realtà lei stessa spiegherà più avanti che i beati risiedono tutti nell'Empireo e semplicemente appaiono a Dante nel Cielo il cui influsso hanno subìto in vita: il poeta chiede infatti a Piccarda di rivelare il proprio nome e la sorte sua e degli altri beati, per cui la giovane si presenta e spiega che essi godono il grado più basso di beatitudine, proprio perché indotti o forzati in vita a non rispettare il proprio voto, come nel suo caso il voto di castità seguente alla monacazione. Questo naturalmente accende in Dante la curiosità di sapere se i beati desiderino un più alto grado di beatitudine e la domanda fa sorridere le anime, dal momento che un simile desiderio sarebbe impossibile in Paradiso. La risposta di Piccarda precisa una legge che coinvolge tutti i beati del terzo regno, ovvero il fatto che essi ardono della virtù di carità e quindi, grazie ad essa, non possono che conformarsi alla volontà di Dio che li cerne, li colloca in quella posizione; se i loro desideri fossero discordi da quelli divini ciò sarebbe incompatibile con la loro condizione stessa di beati, proprio perché verrebbe meno l'ardore di carità che è premessa indispensabile alla beatitudine (secondo la filosofia scolastica la carità comportava l'adeguamento alla volontà dell'oggetto amato). Il discorso di Piccarda è conciso e stringente nella sua logica e si avvale di un preciso linguaggio filosofico, che include latinismi puri (necesse, beato esse) e tecnicismi (formale, nel senso di causa essenziale) che saranno usati spesso dal poeta nel corso della III Cantica; l'idea stessa della gradazione della beatitudine e della divisione dei beati in varie schiere, se da un lato risponde a un criterio analogo rispetto a Inferno e Purgatorio, dall'altro risponde alla trattazione che ne dà san Tommaso e che verrà ripresa nel Canto seguente, specie nel tentativo di correggere l'opinione espressa da Platone nel Timeo riguardo alla collocazione delle anime dopo la morte.

L'ultima parte del Canto è dedicata a Piccarda personaggio, la fanciulla conosciuta da Dante a Firenze e costretta dal fratello Corso a sposarsi contro il suo volere, rapita de la dolce chiostra ad opera di Corso medesimo e dei suoi complici, definiti da lei uomini... a mal più ch'a bene usi (con sereno distacco dalle vicende terrene e senza l'ombra di rancore verso l'ingiustizia patita); la conclusione della sua vicenda personale è affidata a un verso lapidario quanto allusivo, Iddio si sa qual poi mia vita fusi, che è stato giustamente accostato ad altre celebri chiuse di personaggi danteschi, da Ulisse (Inf., XXVI, infin che 'l mar fu sovra noi richiuso), al conte Ugolino (XXXIII, 75 Poscia, più che 'l dolor poté 'l digiuno), senza contare il manzoniano La sventurata rispose relativo alla monaca di Monza e per il quale il grande romanziere potrebbe essersi ispirato proprio a questo passo. Piccarda rievoca la sua vicenda umana per spiegare quale voto non ha portato a termine e per farlo indica a Dante due diverse donne, che costituiscono due diversi esempi di devozione religiosa: la prima è santa Chiara d'Assisi, la fondatrice delle Clarisse alla cui regola Piccarda si era votata, mentre la seconda è l'imperatrice Costanza d'Altavilla, la madre di Federico II di Svevia che ha subìto il suo stesso destino e ora risplende accanto a lei in questo Cielo. Dante accoglie la leggenda della monacazione di Costanza e dell'obbligo impostole di sposare Enrico VI, matrimonio da cui era nato Federico II (accusato dalla pubblicistica guelfa di essere l'Anticristo in quanto frutto di un'unione peccaminosa, come del resto suo figlio Manfredi); il fatto era totalmente falso, tuttavia non impedisce a Dante di collocare la donna in Paradiso come, del resto, Manfredi in Purgatorio, a significare che la via della salvezza non è necessariamente legata alle vicende terrene o alla condanna della Chiesa, come più volte è stato affermato nella II Cantica e sarà ancora ribadito nella III, specie nei Canti dedicati al problema della giustizia. La spiegazione di Piccarda accende due nuovi dubbi in Dante, relativi all'inadempienza del voto e alla collocazione effettiva dei beati in Paradiso, che saranno spiegati da Beatrice nei Canti IV-V, mentre alla fine di questo il fulgore con cui la guida di Dante abbaglia la sua vista lo rende a dimandar più tardo, proprio come lo sarà all'inizio del successivo perché incerto su quale domanda rivolgerle per prima.

Beatrice dichiara che gli spiriti difettivi sono confinati in questo I Cielo per manco di voto, anche se in realtà lei stessa spiegherà più avanti che i beati risiedono tutti nell'Empireo e semplicemente appaiono a Dante nel Cielo il cui influsso hanno subìto in vita: il poeta chiede infatti a Piccarda di rivelare il proprio nome e la sorte sua e degli altri beati, per cui la giovane si presenta e spiega che essi godono il grado più basso di beatitudine, proprio perché indotti o forzati in vita a non rispettare il proprio voto, come nel suo caso il voto di castità seguente alla monacazione. Questo naturalmente accende in Dante la curiosità di sapere se i beati desiderino un più alto grado di beatitudine e la domanda fa sorridere le anime, dal momento che un simile desiderio sarebbe impossibile in Paradiso. La risposta di Piccarda precisa una legge che coinvolge tutti i beati del terzo regno, ovvero il fatto che essi ardono della virtù di carità e quindi, grazie ad essa, non possono che conformarsi alla volontà di Dio che li cerne, li colloca in quella posizione; se i loro desideri fossero discordi da quelli divini ciò sarebbe incompatibile con la loro condizione stessa di beati, proprio perché verrebbe meno l'ardore di carità che è premessa indispensabile alla beatitudine (secondo la filosofia scolastica la carità comportava l'adeguamento alla volontà dell'oggetto amato). Il discorso di Piccarda è conciso e stringente nella sua logica e si avvale di un preciso linguaggio filosofico, che include latinismi puri (necesse, beato esse) e tecnicismi (formale, nel senso di causa essenziale) che saranno usati spesso dal poeta nel corso della III Cantica; l'idea stessa della gradazione della beatitudine e della divisione dei beati in varie schiere, se da un lato risponde a un criterio analogo rispetto a Inferno e Purgatorio, dall'altro risponde alla trattazione che ne dà san Tommaso e che verrà ripresa nel Canto seguente, specie nel tentativo di correggere l'opinione espressa da Platone nel Timeo riguardo alla collocazione delle anime dopo la morte.

L'ultima parte del Canto è dedicata a Piccarda personaggio, la fanciulla conosciuta da Dante a Firenze e costretta dal fratello Corso a sposarsi contro il suo volere, rapita de la dolce chiostra ad opera di Corso medesimo e dei suoi complici, definiti da lei uomini... a mal più ch'a bene usi (con sereno distacco dalle vicende terrene e senza l'ombra di rancore verso l'ingiustizia patita); la conclusione della sua vicenda personale è affidata a un verso lapidario quanto allusivo, Iddio si sa qual poi mia vita fusi, che è stato giustamente accostato ad altre celebri chiuse di personaggi danteschi, da Ulisse (Inf., XXVI, infin che 'l mar fu sovra noi richiuso), al conte Ugolino (XXXIII, 75 Poscia, più che 'l dolor poté 'l digiuno), senza contare il manzoniano La sventurata rispose relativo alla monaca di Monza e per il quale il grande romanziere potrebbe essersi ispirato proprio a questo passo. Piccarda rievoca la sua vicenda umana per spiegare quale voto non ha portato a termine e per farlo indica a Dante due diverse donne, che costituiscono due diversi esempi di devozione religiosa: la prima è santa Chiara d'Assisi, la fondatrice delle Clarisse alla cui regola Piccarda si era votata, mentre la seconda è l'imperatrice Costanza d'Altavilla, la madre di Federico II di Svevia che ha subìto il suo stesso destino e ora risplende accanto a lei in questo Cielo. Dante accoglie la leggenda della monacazione di Costanza e dell'obbligo impostole di sposare Enrico VI, matrimonio da cui era nato Federico II (accusato dalla pubblicistica guelfa di essere l'Anticristo in quanto frutto di un'unione peccaminosa, come del resto suo figlio Manfredi); il fatto era totalmente falso, tuttavia non impedisce a Dante di collocare la donna in Paradiso come, del resto, Manfredi in Purgatorio, a significare che la via della salvezza non è necessariamente legata alle vicende terrene o alla condanna della Chiesa, come più volte è stato affermato nella II Cantica e sarà ancora ribadito nella III, specie nei Canti dedicati al problema della giustizia. La spiegazione di Piccarda accende due nuovi dubbi in Dante, relativi all'inadempienza del voto e alla collocazione effettiva dei beati in Paradiso, che saranno spiegati da Beatrice nei Canti IV-V, mentre alla fine di questo il fulgore con cui la guida di Dante abbaglia la sua vista lo rende a dimandar più tardo, proprio come lo sarà all'inizio del successivo perché incerto su quale domanda rivolgerle per prima.

Note e passi controversi

Al v. 1 il sole è naturalmente Beatrice, in quanto primo amore di Dante e luce in grado di chiarire i suoi dubbi in materia di fede.

I verbi provando e riprovando (v. 3) sono tecnicismi della Scolastica, poiché indicano i due momenti dell'argomentazione di Beatrice del Canto precedente («riprovare» significa confutare, «provare» vuol dire portare argomenti a favore della propria tesi).

Al v. 13 le postille sono le immagini riflesse sull'acqua.

Il v. 14 allude alla moda femminile del Due-Trecento di portare in fronte una perla appesa a una coroncina o a una reticella.

I vv. 17-18 ricordano il mito di Narciso, che vedendo la propria immagine riflessa nell'acqua se ne innamorò credendola reale (Dante incorre nello sbaglio opposto, poiché crede immagini riflesse quelle reali). La fonte è Ovidio, Met., III, 407 ss.

Al v. 26 coto deriva da «cotare», «cogitare» e vuol dire «pensiero».

La spera più tarda (v. 51) è il Cielo della Luna, che è il più vicino alla Terra e quello che ha minor raggio, quindi ruota più lento.

Al v. 57 è presente il bisticcio vóti / vòti, ovvero «voti» / «vuoti» (nel senso di non compiuti).

Al v. 63 latino significa «chiaro», «facile a intendersi» ed è attestato nella lingua del tempo.

Il primo foco del v. 69 è certamente lo Spirito Santo, cioè Dio in quanto primo amore; altri hanno pensato al primo amore per cui arde una donna, ma sembra immagine poco adatta a raffigurare una beata.

Capére (v. 76) significa «aver luogo» ed è termine della Scolastica che deriva dal lat. capere.

Ai vv. 95-96 il voto non portato a termine è paragonato a una tela non finita di tessere.

Al v. 97 inciela («colloca in cielo») è neologismo dantesco con quest'unica occorrenza nel poema.

Lo sposo citato al v. 101 è naturalmente Cristo, poiché la donna che diventava monaca si sposava con Lui (la metafora delle nozze mistiche deriva dalle Scritture ed è largamente usata dagli scrittori della letteratura religiosa del Due-Trecento).

Il secondo vento di Soave (v. 119) è Enrico VI, secondo imperatore della casa sveva, mentre il terzo e ultimo è Federico II. Il termine vento è stato interpretato come «gloria», «potenza» e anche «superbia».

I verbi provando e riprovando (v. 3) sono tecnicismi della Scolastica, poiché indicano i due momenti dell'argomentazione di Beatrice del Canto precedente («riprovare» significa confutare, «provare» vuol dire portare argomenti a favore della propria tesi).

Al v. 13 le postille sono le immagini riflesse sull'acqua.

Il v. 14 allude alla moda femminile del Due-Trecento di portare in fronte una perla appesa a una coroncina o a una reticella.

I vv. 17-18 ricordano il mito di Narciso, che vedendo la propria immagine riflessa nell'acqua se ne innamorò credendola reale (Dante incorre nello sbaglio opposto, poiché crede immagini riflesse quelle reali). La fonte è Ovidio, Met., III, 407 ss.

Al v. 26 coto deriva da «cotare», «cogitare» e vuol dire «pensiero».

La spera più tarda (v. 51) è il Cielo della Luna, che è il più vicino alla Terra e quello che ha minor raggio, quindi ruota più lento.

Al v. 57 è presente il bisticcio vóti / vòti, ovvero «voti» / «vuoti» (nel senso di non compiuti).

Al v. 63 latino significa «chiaro», «facile a intendersi» ed è attestato nella lingua del tempo.

Il primo foco del v. 69 è certamente lo Spirito Santo, cioè Dio in quanto primo amore; altri hanno pensato al primo amore per cui arde una donna, ma sembra immagine poco adatta a raffigurare una beata.

Capére (v. 76) significa «aver luogo» ed è termine della Scolastica che deriva dal lat. capere.

Ai vv. 95-96 il voto non portato a termine è paragonato a una tela non finita di tessere.

Al v. 97 inciela («colloca in cielo») è neologismo dantesco con quest'unica occorrenza nel poema.

Lo sposo citato al v. 101 è naturalmente Cristo, poiché la donna che diventava monaca si sposava con Lui (la metafora delle nozze mistiche deriva dalle Scritture ed è largamente usata dagli scrittori della letteratura religiosa del Due-Trecento).

Il secondo vento di Soave (v. 119) è Enrico VI, secondo imperatore della casa sveva, mentre il terzo e ultimo è Federico II. Il termine vento è stato interpretato come «gloria», «potenza» e anche «superbia».

Testo

Quel sol che pria d’amor mi

scaldò ‘l petto,

di bella verità m’avea scoverto, provando e riprovando, il dolce aspetto; 3 e io, per confessar corretto e certo me stesso, tanto quanto si convenne leva’ il capo a proferer più erto; 6 ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto, per vedersi, che di mia confession non mi sovvenne. 9 Quali per vetri trasparenti e tersi, o ver per acque nitide e tranquille, non sì profonde che i fondi sien persi, 12 tornan d’i nostri visi le postille debili sì, che perla in bianca fronte non vien men forte a le nostre pupille; 15 tali vid’io più facce a parlar pronte; per ch’io dentro a l’error contrario corsi a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte. 18 Sùbito sì com’io di lor m’accorsi, quelle stimando specchiati sembianti, per veder di cui fosser, li occhi torsi; 21 e nulla vidi, e ritorsili avanti dritti nel lume de la dolce guida, che, sorridendo, ardea ne li occhi santi. 24 «Non ti maravigliar perch’io sorrida», mi disse, «appresso il tuo pueril coto, poi sopra ‘l vero ancor lo piè non fida, 27 ma te rivolve, come suole, a vòto: vere sustanze son ciò che tu vedi, qui rilegate per manco di voto. 30 Però parla con esse e odi e credi; ché la verace luce che li appaga da sé non lascia lor torcer li piedi». 33 E io a l’ombra che parea più vaga di ragionar, drizza’mi, e cominciai, quasi com’uom cui troppa voglia smaga: 36 «O ben creato spirito, che a’ rai di vita etterna la dolcezza senti che, non gustata, non s’intende mai, 39 grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e de la vostra sorte». Ond’ella, pronta e con occhi ridenti: 42 «La nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. 45 I’ fui nel mondo vergine sorella; e se la mente tua ben sé riguarda, non mi ti celerà l’esser più bella, 48 ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, che, posta qui con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. 51 Li nostri affetti, che solo infiammati son nel piacer de lo Spirito Santo, letizian del suo ordine formati. 54 E questa sorte che par giù cotanto, però n’è data, perché fuor negletti li nostri voti, e vòti in alcun canto». 57 Ond’io a lei: «Ne’ mirabili aspetti vostri risplende non so che divino che vi trasmuta da’ primi concetti: 60 però non fui a rimembrar festino; ma or m’aiuta ciò che tu mi dici, sì che raffigurar m’è più latino. 63 Ma dimmi: voi che siete qui felici, disiderate voi più alto loco per più vedere e per più farvi amici?». 66 Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco; da indi mi rispuose tanto lieta, ch’arder parea d’amor nel primo foco: 69 «Frate, la nostra volontà quieta virtù di carità, che fa volerne sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 72 Se disiassimo esser più superne, foran discordi li nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne; 75 che vedrai non capere in questi giri, s’essere in carità è qui necesse, e se la sua natura ben rimiri. 78 Anzi è formale ad esto beato esse tenersi dentro a la divina voglia, per ch’una fansi nostre voglie stesse; 81 sì che, come noi sem di soglia in soglia per questo regno, a tutto il regno piace com’a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia. 84 E ‘n la sua volontade è nostra pace: ell’è quel mare al qual tutto si move ciò ch’ella cria o che natura face». 87 Chiaro mi fu allor come ogne dove in cielo è paradiso, etsi la grazia del sommo ben d’un modo non vi piove. 90 Ma sì com’elli avvien, s’un cibo sazia e d’un altro rimane ancor la gola, che quel si chere e di quel si ringrazia, 93 così fec’io con atto e con parola, per apprender da lei qual fu la tela onde non trasse infino a co la spuola. 96 «Perfetta vita e alto merto inciela donna più sù», mi disse, «a la cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela, 99 perché fino al morir si vegghi e dorma con quello sposo ch’ogne voto accetta che caritate a suo piacer conforma. 102 Dal mondo, per seguirla, giovinetta fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi e promisi la via de la sua setta. 105 Uomini poi, a mal più ch’a bene usi, fuor mi rapiron de la dolce chiostra: Iddio si sa qual poi mia vita fusi. 108 E quest’altro splendor che ti si mostra da la mia destra parte e che s’accende di tutto il lume de la spera nostra, 111 ciò ch’io dico di me, di sé intende; sorella fu, e così le fu tolta di capo l’ombra de le sacre bende. 114 Ma poi che pur al mondo fu rivolta contra suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cor già mai disciolta. 117 Quest’è la luce de la gran Costanza che del secondo vento di Soave generò ‘l terzo e l’ultima possanza». 120 Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave, Maria’ cantando, e cantando vanio come per acqua cupa cosa grave. 123 La vista mia, che tanto lei seguio quanto possibil fu, poi che la perse, volsesi al segno di maggior disio, 126 e a Beatrice tutta si converse; ma quella folgorò nel mio sguardo sì che da prima il viso non sofferse; e ciò mi fece a dimandar più tardo. 130 |

ParafrasiQuel sole (Beatrice) che prima mi scaldò il petto di amore, mi aveva svelato il dolce aspetto della verità con argomentazioni a favore e contrarie;

e io, per confessare che avevo corretto il mio errore ed ero sicuro di aver capito, alzai la testa più diritta quanto era necessario a parlare; ma mi apparve una visione che attirò a sé il mio sguardo così strettamente, per guardarla, che non mi ricordai più della mia confessione. Proprio come attraverso vetri trasparenti e chiari, oppure attraverso acque nitide e non turbate (non tanto profonde da non vedere i fondali), tornano i riflessi dei nostri volti così evanescenti che una perla su una fronte bianca non colpisce meno debolmente i nostri occhi, così io vidi più facce di beati pronti a parlare; allora io incorsi nell'errore opposto a quello che accese amore tra Narciso e la sua immagine specchiata nell'acqua. Non appena mi accorsi degli spiriti, ritenendo che fossero immagini riflesse, mi voltai indietro per vedere di chi fossero; e non vidi nulla, e tornai a guardare avanti negli occhi della mia dolce guida, che, sorridendo, ardeva nel suo sguardo pieno di santità. Mi disse: «Non ti stupire se io sorrido del tuo pensiero infantile, dal momento che il tuo intelletto non è ancora sicuro dietro la verità, ma ti fa girare a vuoto come solitamente accade in questi casi: ciò che tu vedi sono creature reali, relegate qui per inadempienza di voto. Dunque parla con esse e credi a tutto quello che sentirai; infatti, la luce verace (di Dio) che le rende felici non permette loro di allontanarsi dalla verità». E io mi rivolsi all'anima che sembrava più desiderosa di parlare, e cominciai, quasi come un uomo indebolito dall'eccessivo desiderio: «O spirito ben nato, che ai raggi della vita eterna senti una dolcezza incomprensibile se non è provata, mi sarà gradito se mi dirai il tuo nome e la vostra condizione». Allora lei, pronta e con occhi sorridenti: «La nostra carità non chiude la porta a un giusto desiderio, proprio come quella di Dio che vuole simile a sé tutto il Paradiso. Nel mondo io fui una suora; e se tu rifletti attentamente, il fatto che io sia più bella non ti nasconderà la mia identità, ma mi riconoscerai come Piccarda Donati, che, posta qui con questi altri beati, sono nel Cielo più lento (della Luna). I nostri sentimenti, che sono infiammati solo dal piacere dello Spirito Santo, gioiscono nell'adeguarsi al suo ordine. E questa nostra condizione, che sembra tanto bassa, ci è stata data perché i nostri voti furono inadempiuti e trascurati in alcuni aspetti». Allora io le dissi: «Nel vostro meraviglioso aspetto risplende qualcosa di divino che vi rende diversi da come eravate in vita: per questo non fui rapido nel ricordare; ma ora quello che mi dici mi aiuta, così che mi è più semplice raffigurarmi il tuo volto. Ma dimmi: voi che siete qui felici, desiderate essere in un luogo più alto per vedere Dio più da vicino ed essere in maggior comunione con Lui?» Con le altre anime dapprima sorrise un poco; poi mi rispose tanto lieta che sembrava ardere nell'amore dello Spirito Santo: «Fratello, la virtù di carità placa la nostra volontà, e ci induce a volere solo ciò che abbiamo e non ci fa desiderare altro. Se desiderassimo essere più in alto, i nostri desideri sarebbero discordi dalla volontà di Colui (Dio) che ci colloca qui; e vedrai che questo non è possibile in questi Cieli, se qui è necessario essere in carità e se osservi bene la natura della carità stessa. Anzi, alla nostra condizione di beati è essenziale conformarsi alla volontà divina, per cui tutti i nostri desideri diventano uno solo; cosicché a tutto il regno piace il modo in cui siamo disposti di Cielo in Cielo, e piace al re (Dio) che ci invoglia a uniformarci alla sua volontà. E nella sua volontà è la nostra pace: essa è quel mare verso il quale si muove tutto ciò che essa crea o che la natura produce». Allora mi fu chiaro che ogni punto del Cielo è Paradiso, anche se la grazia del sommo bene (divina) non vi viene irraggiata in un solo modo. Ma come accade quando un cibo sazia e di un altro rimane ancora il desiderio, allorché si chiede di questo e si ringrazia di quello, così feci io negli atti e nelle parole per sapere da lei quale fu la tela di cui non trasse la spola fino alla fine (quale voto non aveva adempiuto). Mi disse: «Una vita perfetta e un alto merito collocano in un Cielo più alto una donna (santa Chiara d'Assisi), secondo la cui regola sulla Terra ci si veste e si prende il velo, al fine di vegliare e dormire sino alla morte con quello sposo (Cristo) che accetta ogni voto che la carità conforma alla sua volontà. Per seguirla da fanciulla fuggii dal mondo e vestii il suo abito, promettendo di seguire la regola del suo Ordine. In seguito degli uomini, avvezzi al male più che al bene, mi rapirono fuori dal dolce convento: Iddio sa quale fu poi la mia vita. E quest'altro splendore che ti appare alla mia destra e che si accende di tutta la luce del nostro Cielo, capisce bene ciò che io dico di me stessa: fu suora e le fu tolto nello stesso modo il velo dal capo. Ma dopo che fu rivolta al mondo contro il suo volere e contro ogni buona usanza, tuttavia non fu mai separata dal velo del cuore (continuò a osservare in cuore la regola). Questa è l'anima della grande Costanza d'Altavilla, che dal secondo imperatore di Svevia (Enrico VI) generò il terzo (Federico II) che fu anche l'ultimo». Così mi parlò, e poi iniziò a cantare 'Ave, Maria' e in questo modo svanì come un oggetto che affonda nell'acqua profonda. Il mio sguardo, che la seguì fin che gli fu possibile, dopo averla persa di vista, si rivolse all'oggetto principale del suo desiderio e fissò Beatrice; ma lei folgorò il mio sguardo a tal punto che sulle prime non potei sopportarne la vista; e questo mi rese più restio a domandare. |