Il Paradiso: introduzione generale

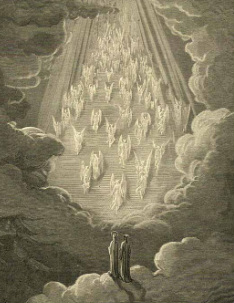

P. Veit, Dante e Beatrice in Paradiso (XIX sec.)

È il terzo dei tre regni dell'Oltretomba cristiano visitato da Dante nel corso del viaggio, con la guida di Beatrice: Dante ne dà una precisa collocazione spaziale come per Inferno e Purgatorio, anche se la sua descrizione è molto lontana da quella di un luogo fisico e si fa più astratta man mano che l'ascesa procede. Il poeta immagina la Terra sferica e immobile al centro dell'Universo, circondata da dieci Cieli che costituiscono appunto il Paradiso (la sfera del fuoco separa il mondo terreno da quello celeste): i primi nove Cieli sono sfere concentriche che ruotano attorno alla Terra, ciascuno governato da un'intelligenza angelica, mentre il X (l'Empireo) è immobile e si estende all'infinito, essendo la sede di Dio, degli angeli e dei beati. I primi sette Cieli prendono il nome del pianeta che ruota insieme ad essi (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno), mentre l'VIII è il Cielo delle Stelle Fisse e il IX è il Primo Mobile, detto così in quanto è il primo Cielo a muoversi e a imprimere il movimento a tutti gli altri. Dai primi otto Cieli nasce un influsso generato dalla stella che è presente in ognuno di essi e che si riverbera sulla Terra e su tutte le creature. Nel X Cielo dell'Empireo risiede Dio, circondato dai nove cori angelici e dalla candida rosa dei beati.

Questi sono divisi in sette schiere, a seconda dell'influsso celeste che hanno subìto in vita, e sono gli spiriti difettivi, quelli operanti per la gloria terrena, gli spiriti amanti, i sapienti, i combattenti per la fede, gli spiriti giusti, gli spiriti contemplanti. Anche se i beati risiedono normalmente nell'Empireo assieme a Dio e agli angeli, nel Paradiso (per ragioni di simmetria compositiva e di più agevole comprensione per il lettore) essi compaiono a Dante nel Cielo dalla cui stella hanno subìto l'influsso: così, ad esempio, gli spiriti difettivi compaiono nel I Cielo della Luna, gli spiriti amanti invece nel III Cielo di Venere, e così via. Nel Cielo delle Stelle Fisse Dante assiste al trionfo di Cristo e di Maria, quindi gli appaiono le anime di san Pietro, san Giacomo e san Giovanni, che esaminano il poeta rispettivamente sulla fede, sulla speranza e sulla carità. Superato l'esame, Dante viene ammesso al Primo Mobile dove assiste allo sfavillio e al canto dei nove cori angelici, descritti come altrettanti cerchi lucenti che circondano un punto luminosissimo. Beatrice fornisce a Dante spiegazioni dottrinali circa la natura degli angeli, quindi lei e il poeta accedono all'Empireo, dove i beati si mostrano tutti in forma... di candida rosa: essi sono disposti in seggi che si allargano via via verso l'alto, e Dante osserva che i punti più lontani appaiono con la stessa nitidezza di quelli più vicini. Beatrice conduce Dante al centro della rosa e gli mostra che i seggi vuoti sono ormai pochi, tra cui quello già destinato all'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, su cui è posta la corona imperiale.

A questo punto Beatrice riprende il suo seggio all'interno della rosa, accanto a Rachele, mentre il suo posto come guida di Dante è rilevato da san Bernardo di Chiaravalle. Questi invita Dante a contemplare la gloria di Maria, quindi fornisce al poeta alcune spiegazioni circa la composizione della rosa e invoca l'assistenza della Vergine perché interceda presso Dio e ammetta Dante alla visione dell'Altissimo. La Cantica e il poema si chiudono con la descrizione di questa visione.

Questi sono divisi in sette schiere, a seconda dell'influsso celeste che hanno subìto in vita, e sono gli spiriti difettivi, quelli operanti per la gloria terrena, gli spiriti amanti, i sapienti, i combattenti per la fede, gli spiriti giusti, gli spiriti contemplanti. Anche se i beati risiedono normalmente nell'Empireo assieme a Dio e agli angeli, nel Paradiso (per ragioni di simmetria compositiva e di più agevole comprensione per il lettore) essi compaiono a Dante nel Cielo dalla cui stella hanno subìto l'influsso: così, ad esempio, gli spiriti difettivi compaiono nel I Cielo della Luna, gli spiriti amanti invece nel III Cielo di Venere, e così via. Nel Cielo delle Stelle Fisse Dante assiste al trionfo di Cristo e di Maria, quindi gli appaiono le anime di san Pietro, san Giacomo e san Giovanni, che esaminano il poeta rispettivamente sulla fede, sulla speranza e sulla carità. Superato l'esame, Dante viene ammesso al Primo Mobile dove assiste allo sfavillio e al canto dei nove cori angelici, descritti come altrettanti cerchi lucenti che circondano un punto luminosissimo. Beatrice fornisce a Dante spiegazioni dottrinali circa la natura degli angeli, quindi lei e il poeta accedono all'Empireo, dove i beati si mostrano tutti in forma... di candida rosa: essi sono disposti in seggi che si allargano via via verso l'alto, e Dante osserva che i punti più lontani appaiono con la stessa nitidezza di quelli più vicini. Beatrice conduce Dante al centro della rosa e gli mostra che i seggi vuoti sono ormai pochi, tra cui quello già destinato all'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, su cui è posta la corona imperiale.

A questo punto Beatrice riprende il suo seggio all'interno della rosa, accanto a Rachele, mentre il suo posto come guida di Dante è rilevato da san Bernardo di Chiaravalle. Questi invita Dante a contemplare la gloria di Maria, quindi fornisce al poeta alcune spiegazioni circa la composizione della rosa e invoca l'assistenza della Vergine perché interceda presso Dio e ammetta Dante alla visione dell'Altissimo. La Cantica e il poema si chiudono con la descrizione di questa visione.

Struttura del Paradiso

Come detto, ciascuno dei primi nove Cieli è governato da un'intelligenza angelica e i primi otto sono associati a un influsso celeste e a una particolare schiera di beati (eccetto l'VIII, dove non compare alcuna schiera). Eccone uno schema riassuntivo:

I Cielo (della Luna)

È governato dagli Angeli ed è associato agli spiriti difettivi (che non portarono a termine i voti pronunciati)

Influsso: debole volontà

II Cielo (di Mercurio)

È governato dagli Arcangeli ed è associato agli spiriti operanti per la gloria terrena

Influsso: desiderio di gloria terrena

III Cielo (di Venere)

È governato dai Principati ed è associato agli spiriti amanti

Influsso: amore per il prossimo

IV Cielo (del Sole)

È governato dalle Podestà ed è associato agli spiriti sapienti

Influsso: amore per la sapienza

V Cielo (di Marte)

È governato dalle Virtù ed è associato agli spiriti combattenti per la fede

Influsso: combattività

VI Cielo (di Giove)

È governato dalle Dominazioni ed è associato agli spiriti giusti

Influsso: amore per la giustizia

VII Cielo (di Saturno)

È governato dai Troni ed è associato agli spiriti contemplanti

Influsso: tendenza alla vita contemplativa

VIII Cielo (delle Stelle Fisse)

È governato dai Cherubini

Influsso: amore per il bene

IX Cielo (Primo Mobile)

È governato dali Serafini e imprime il movimento a tutti gli altri Cieli

X Cielo (Empireo)

È la sede di Dio, degli angeli, dei beati

È governato dagli Angeli ed è associato agli spiriti difettivi (che non portarono a termine i voti pronunciati)

Influsso: debole volontà

II Cielo (di Mercurio)

È governato dagli Arcangeli ed è associato agli spiriti operanti per la gloria terrena

Influsso: desiderio di gloria terrena

III Cielo (di Venere)

È governato dai Principati ed è associato agli spiriti amanti

Influsso: amore per il prossimo

IV Cielo (del Sole)

È governato dalle Podestà ed è associato agli spiriti sapienti

Influsso: amore per la sapienza

V Cielo (di Marte)

È governato dalle Virtù ed è associato agli spiriti combattenti per la fede

Influsso: combattività

VI Cielo (di Giove)

È governato dalle Dominazioni ed è associato agli spiriti giusti

Influsso: amore per la giustizia

VII Cielo (di Saturno)

È governato dai Troni ed è associato agli spiriti contemplanti

Influsso: tendenza alla vita contemplativa

VIII Cielo (delle Stelle Fisse)

È governato dai Cherubini

Influsso: amore per il bene

IX Cielo (Primo Mobile)

È governato dali Serafini e imprime il movimento a tutti gli altri Cieli

X Cielo (Empireo)

È la sede di Dio, degli angeli, dei beati

La rappresentazione del Paradiso

G. Doré, La scala d'oro del VII Cielo

Nella descrizione poetica del terzo regno dell'Oltretomba Dante si discosta nettamente dalla tradizione letteraria precedente e sceglie una strada del tutto nuova, che differenzia la III Cantica anche dalle due precedenti. Inferno e Purgatorio, infatti, erano luoghi fisici la cui raffigurazione aveva tratti plastici e materiali, dal momento che il primo era una voragine che si apriva nel sottosuolo e il secondo una montagna altissima che si ergeva su un'isola; il Paradiso, invece, pur avendo una precisa collocazione spaziale, è rappresentato da Dante in modo astratto, immateriale, con una descrizione che si fa più rarefatta man mano che si sale e ci si avvicina a Dio. L'autore rinuncia quindi volutamente all'iconografia tradizionale che era associata al Paradiso, alla descrizione di angeli dalle ali bianchissime o dei santi che circondano Dio assiso su un trono (una simbologia ancora piuttosto presente per certi aspetti nel Purgatorio), per affidarsi invece a effetti di luce e di musica, a figure geometriche e immagini matematiche che sono quanto di più lontano da ogni descrizione materiale.

I beati conservano un aspetto umano solo nel I Cielo, dove appaiono a Dante quali figure evanescenti e simili a immagini riflesse nell'acqua, mentre già nel II Cielo essi sono sagome completamente avvolte dalla luce e indistinguibili dall'occhio; più avanti gli spiriti si presenteranno come pura luce, il cui maggiore splendore significherà la gioia di poter parlare con il viaggiatore. A partire dal IV Cielo i beati formeranno delle figure geometriche dalla simbologia associata alla schiera cui appartengono, come gli spiriti sapienti che formano due corone che circondano Dante e Beatrice e danzano al suono di una musica melodiosa, o quelli combattenti che formano una croce; gli spiriti giusti del Cielo di Giove disegneranno una scritta che esorta i regnanti in Terra ad amare la giustizia, per poi creare un'aquila simbolo dell'autorità imperiale, mentre gli spiriti contemplanti creeranno una scala d'oro che si erge altissima e rappresenta l'ascesi spirituale. Nell'Empireo, poi, tutti i beati formeranno la candida rosa descritta come un fiume o un lago di luce, i cui seggi sono evocati da Beatrice ma non descritti fisicamente. Estremamente stilizzata e astratta anche la descrizione della mente di Dio che Dante osserva alla fine della Cantica, con i tre cerchi che nascono l'uno dall'altro (il mistero della Trinità) e l'effigie umana che si distingue su un fondo dello stesso colore (l'incarnazione del divino).

Dante sottolinea a più riprese nella Cantica l'estrema difficoltà per i suoi mezzi umani di dare una compiuta descrizione del regno santo che rappresenta una dimensione sovrumana e va oltre le normali capacità terrene: tale difficoltà nasce anzitutto dal labile ricordo che della visione è rimasto nella sua memoria, a causa della sproporzione tra le capacità del suo intelletto e l'altezza delle cose vedute, e poi dal problema di esprimere a parole ciò che per sua natura è indescrivibile. Dante dichiara assai spesso che, pur facendo ricorso a tutta la sua capacità poetica e a tutta la sua ispirazione umana, non potrà che rappresentare una traccia dello spettacolo cui ha assistito e più volte, per rendere un'idea delle cose descritte, è costretto a usare delle complesse similitudini mitologiche ipotizzando delle situazioni impossibili in natura. Questa poetica dell'inesprimibile, come è stata definita, deriva in parte dallo Stilnovo e in particolare dalla poesia di Cavalcanti, che spesso nei suoi versi dichiarava la propria incapacità a descrivere pienamente la bellezza della donna-angelo: Dante si era già rifatto a questa scelta stilistica nella Vita nuova, nella descrizione del suo amore mistico per Beatrice, che qui viene recuperata per dare corpo alla visione del Paradiso e depurata da ogni elemento di ambiguità che ancora aveva nei versi giovanili (la fase dello Stilnovo è per molti versi superata). In ultima analisi la poesia del Paradiso, come dell'intero poema, è una poesia ispirata da Dio, poiché Dante si considera l'autore umano di un'opera cui è stato chiamato in virtù di un eccezionale privilegio e alla quale secondo le sue parole hanno posto mano e cielo e terra (dunque in maniera analoga ai libri della Bibbia, i cui autori avevano agito sotto la diretta ispirazione dello Spirito Santo). Dante è cosciente dell'assoluta novità tematica e stilistica della Cantica e afferma più volte con orgoglio questo primato poetico che rivendica per se stesso, in quanto poeta che solca con la nave del suo ingegno un mare che non è stato mai percorso da nessun altro (è l'argomento dell'esordio del Canto II, 1-18).

I beati conservano un aspetto umano solo nel I Cielo, dove appaiono a Dante quali figure evanescenti e simili a immagini riflesse nell'acqua, mentre già nel II Cielo essi sono sagome completamente avvolte dalla luce e indistinguibili dall'occhio; più avanti gli spiriti si presenteranno come pura luce, il cui maggiore splendore significherà la gioia di poter parlare con il viaggiatore. A partire dal IV Cielo i beati formeranno delle figure geometriche dalla simbologia associata alla schiera cui appartengono, come gli spiriti sapienti che formano due corone che circondano Dante e Beatrice e danzano al suono di una musica melodiosa, o quelli combattenti che formano una croce; gli spiriti giusti del Cielo di Giove disegneranno una scritta che esorta i regnanti in Terra ad amare la giustizia, per poi creare un'aquila simbolo dell'autorità imperiale, mentre gli spiriti contemplanti creeranno una scala d'oro che si erge altissima e rappresenta l'ascesi spirituale. Nell'Empireo, poi, tutti i beati formeranno la candida rosa descritta come un fiume o un lago di luce, i cui seggi sono evocati da Beatrice ma non descritti fisicamente. Estremamente stilizzata e astratta anche la descrizione della mente di Dio che Dante osserva alla fine della Cantica, con i tre cerchi che nascono l'uno dall'altro (il mistero della Trinità) e l'effigie umana che si distingue su un fondo dello stesso colore (l'incarnazione del divino).

Dante sottolinea a più riprese nella Cantica l'estrema difficoltà per i suoi mezzi umani di dare una compiuta descrizione del regno santo che rappresenta una dimensione sovrumana e va oltre le normali capacità terrene: tale difficoltà nasce anzitutto dal labile ricordo che della visione è rimasto nella sua memoria, a causa della sproporzione tra le capacità del suo intelletto e l'altezza delle cose vedute, e poi dal problema di esprimere a parole ciò che per sua natura è indescrivibile. Dante dichiara assai spesso che, pur facendo ricorso a tutta la sua capacità poetica e a tutta la sua ispirazione umana, non potrà che rappresentare una traccia dello spettacolo cui ha assistito e più volte, per rendere un'idea delle cose descritte, è costretto a usare delle complesse similitudini mitologiche ipotizzando delle situazioni impossibili in natura. Questa poetica dell'inesprimibile, come è stata definita, deriva in parte dallo Stilnovo e in particolare dalla poesia di Cavalcanti, che spesso nei suoi versi dichiarava la propria incapacità a descrivere pienamente la bellezza della donna-angelo: Dante si era già rifatto a questa scelta stilistica nella Vita nuova, nella descrizione del suo amore mistico per Beatrice, che qui viene recuperata per dare corpo alla visione del Paradiso e depurata da ogni elemento di ambiguità che ancora aveva nei versi giovanili (la fase dello Stilnovo è per molti versi superata). In ultima analisi la poesia del Paradiso, come dell'intero poema, è una poesia ispirata da Dio, poiché Dante si considera l'autore umano di un'opera cui è stato chiamato in virtù di un eccezionale privilegio e alla quale secondo le sue parole hanno posto mano e cielo e terra (dunque in maniera analoga ai libri della Bibbia, i cui autori avevano agito sotto la diretta ispirazione dello Spirito Santo). Dante è cosciente dell'assoluta novità tematica e stilistica della Cantica e afferma più volte con orgoglio questo primato poetico che rivendica per se stesso, in quanto poeta che solca con la nave del suo ingegno un mare che non è stato mai percorso da nessun altro (è l'argomento dell'esordio del Canto II, 1-18).

Fortuna critica della III Cantica

Ms. del Paradiso (XV sec.)

La particolarità nella descrizione del Paradiso e l'alto impegno dottrinale profuso dall'autore hanno determinato una certa difficoltà di ricezione da parte dei lettori successivi a Dante, per cui diversi critici hanno riservato il loro favore alle prime due Cantiche e hanno svalutato la terza, dalla quale invece il poeta si aspettava la fama imperitura. Ciò è avvenuto soprattutto in epoca romantica, in cui lettori come F. De Sanctis preferivano di gran lunga Inferno e Purgatorio nei quali, oltre a una rappresentazione plastica e aderente alla realtà, si trovavano personaggi più vicini al gusto della poesia ottocentesca (da Francesca a Farinata, da Ulisse al conte Ugolino, anche se spesso gli episodi di cui erano protagonisti erano sottoposti a una rilettura in chiave moderna e perciò pesantemente fraintesi). Decisamente negativo anche il giudizio che sul Paradiso pronunciò B. Croce, il quale considerava la III Cantica alla stregua di «filosofia messa in versi» e dunque un esempio di poesia didascalica e pedantesca, nella quale si potevano individuare pochi e isolati momenti di autentica ispirazione (un giudizio analogo, per molti versi, a quello riservato a Leopardi). Bisognerà attendere la seconda metà nel Novecento e gli studi di autori quali G. Contini, G. Bàrberi Squarotti, U. Bosco perché il Paradiso venga rivalutato e colto finalmente nella sua essenza, oltre ad essere finalmente compreso nel suo significato più autentico: la lettura della III Cantica non può prescindere dalle spiegazioni dottrinali, che della poesia dantesca fanno parte integrante e sono indispensabili per la comprensione del suo messaggio, e la cui presenza è certo maggiore nella Cantica finale ma non era assente neppure nelle prime due. Un contributo fondamentale è venuto inoltre dagli studi di E. Auerbach che con la sua interpretazione figurale della Commedia ha gettato una luce rivelatrice su molti aspetti del Paradiso, mentre i saggi del dantista americano C. S. Singleton, benché abbiano sollevato forse più interrogativi di quelli cui si è trovata una risposta adeguata, hanno introdotto grandi novità nel campo della lettura allegorica. Oggi il giudizio critico sul Paradiso è stato depurato degli elementi di pregiudizio che lo avevano inficiato in passato, benché la poesia della III Cantica continui ad essere ardua per il lettore moderno in quanto lontanissima dal suo modo di pensare e concepire la realtà: ciò è vero anche in gran parte per Inferno e Purgatorio, per i quali non di rado si assiste a una lettura banalizzante e falsamente contemporanea come nel XIX sec. La lettura del poema, in particolare del Paradiso, ci fa capire quanta sia la distanza che ci separa dal mondo di Dante e dalla mentalità medievale, che solo con un grande sforzo possiamo in parte comprendere; in fondo è ancora valido il richiamo fatto da Dante stesso all'inizio del Canto II, quando ammonisce i lettori con scarse conoscenze in materia teologica a non mettersi in mare aperto dietro il suo vascello poetico, perché perdendo la sua scia rischierebbero di smarrirsi. Ciò è successo a critici illustri del recente passato, per cui è innegabile che accostarsi alla lettura del Paradiso richieda ancora oggi un grande impegno.

Per approfondire, ecco un breve video dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD"

Per approfondire, ecco un breve video dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD"