Inferno, Canto XX

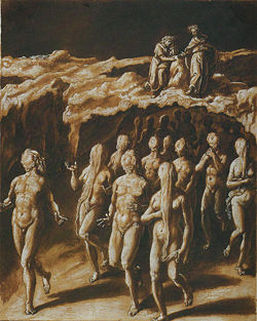

G. Stradano, Gli indovini (1587)

Come 'l viso mi scese in lor più basso,

mirabilmente apparve esser travolto

ciascun tra 'l mento e 'l principio del casso...

"...Manto fu, che cercò per terre molte;

poscia si puose là dove nacqu'io;

onde un poco mi piace che m'ascolte..."

"... Euripilo ebbe nome, e così 'l canta

l'alta mia tragedìa in alcun loco;

ben lo sai tu che la sai tutta quanta..."

mirabilmente apparve esser travolto

ciascun tra 'l mento e 'l principio del casso...

"...Manto fu, che cercò per terre molte;

poscia si puose là dove nacqu'io;

onde un poco mi piace che m'ascolte..."

"... Euripilo ebbe nome, e così 'l canta

l'alta mia tragedìa in alcun loco;

ben lo sai tu che la sai tutta quanta..."

Argomento del Canto

Visione della IV Bolgia dell'VIII Cerchio (Malebolge), in cui sono puniti gli indovini. Virgilio

indica a Dante Anfiarao, Tiresia, Manto, Arunte, Euripilo, Michele

Scotto, Guido Bonatti e Asdente. Spiegazione di Virgilio sull'origine di

Mantova.

È la mattina di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le sei.

È la mattina di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le sei.

Gli indovini della IV Bolgia (1-30)

Dante è giunto al ventesimo Canto della prima Cantica e deve descrivere una nuova pena, quella degli indovini della IV Bolgia dell'VIII Cerchio che bagnano il fondo della fossa di pianto angoscioso. Il poeta vede avanzare una schiera di dannati che tacciono e piangono, avanzando lentamente come in una processione: guardando più in basso, si accorge che la loro figura è stravolta e che il viso è completamente rivoltato indietro, così che essi sono costretti a camminare a ritroso. Può darsi che una paralisi abbia ridotto qualcuno in tali condizioni, ma Dante non crede che ciò sia possibile. Il poeta è talmento sconvolto che non può evitare di piangere, specie quando vede i dannati versare a loro volta lacrime che bagnano loro la schiena e le natiche, così che si abbandona a un pianto dirotto che suscita l'aspro rimprovero di Virgilio (il maestro accusa Dante di provare compassione per queste anime scellerate).

Virgilio mostra alcuni antichi indovini (31-57)

Gli indovini (miniatura del XIV sec.)

Virgilio invita perentoriamente Dante a guardare gli indovini, tra i quali c'è Anfiarao, uno dei sette re che assediarono Tebe e che fu inghiottito dalla terra apertasi sotto di lui, cadendo sino a Minosse; egli ha ora le spalle al posto del petto e per aver voluto vedere troppo in avanti adesso guarda indietro e cammina a ritroso. Virigilio mostra poi Tiresia, che divenne una donna in seguito a una metamorfosi e tornò uomo dopo aver colpito due serpenti che si accoppiavano. Lo segue Arunte, che visse in una spelonca presso la città di Luni, sulle alpi Apuane, da dove vedeva ampiamente le stelle e il mare. Virgilio indica ancora una dannata le cui lunghe trecce coprono il petto: è Manto, che vagò attraverso molte terre e infine si stabilì a Mantova, la città del poeta latino, che invita Dante ad ascoltarlo un poco.

Le mitiche origini di Mantova (58-99)

La città di Mantova sul fiume Mincio

Virgilio spiega che dopo la morte del padre di Manto e dopo che la sua città, Tebe, cadde sotto la tirannia di Creonte, la fanciulla girò in lungo e in largo per il mondo. Nell'Italia del nord sorge un lago (Garda), ai piedi delle Alpi che dividono l'Italia dalla Germania, detto Benaco. Il territorio tra Garda, la Valcamonica e le alpi Pennine si bagna per mille ruscelli che poi stagnano in questo lago: al centro di esso c'è un luogo (l'isola dei Frati o Campione) soggetto ai tre vescovadi di Trento, Brescia e Verona, mentre dove la riva del lago è più bassa sorge la città di Peschiera, solida fortezza contro Bresciani e Bergamaschi. Qui a Peschiera l'acqua del lago fuoriesce a formare un fiume, il Mincio, che poi scorre tra verdi pascoli fino a Governolo, dove si getta nel Po. Nel suo alto corso il Mincio incontra un avvallamento dove si impaluda e d'estate è talvolta in secca. La vergine Manto passò di qui e vide una terra in mezzo alla palude, incolta e disabitata, dove si stabilì per sfuggire ogni contatto umano per coltivare le sue arti magiche coi suoi servi, e dove morì e fu seppellita. In seguito gli uomini che erano sparsi tutt'intorno si raccolsero in quel luogo, ben difeso dalla natura in quanto circondato dalla palude, e costruirono una città sulla tomba di Manto che chiamarono poi Mantova dal nome dell'indovina. Gli abitanti erano ben più numerosi prima che Pinamonte dei Bonacolsi ingannasse il folle conte Alberto di Casalodi. Virgilio conclude dicendo che questa è la vera origine di Mantova, se mai Dante avesse sentito un'altra versione.

Virgilio indica altri indovini (100-130)

P. Della Quercia, La IV Bolgia

Dante ringrazia Virgilio per la dotta spiegazione e chiede se fra gli indovini della Bolgia ve ne siano altri degni di attenzione. Il maestro risponde che il dannato la cui barba gli copre le spalle è Euripilo, che fu augure al tempo in cui la Grecia fu spopolata di maschi per la guerra di Troia e indicò con Calcante il momento propizio per far partire la flotta degli Achei. L'Eneide dello stesso Virgilio accenna a lui, come ben sa Dante che la conosce tutta. Un altro dannato dai fianchi esili è Michele Scotto, sempre dedito alle arti magiche e divinatorie; poi ci sono gli astrologi Guido Bonatti e Asdente (Maestro Benvenuto), che vorrebbe essersi dedicato solo al mestiere di calzolaio e ora si pente tardivamente. Ci sono anche molte donne che lasciarono le opere femminili per dedicarsi alla divinazione, facendo magie con erbe e con immagini e diventando fattucchiere. Poi Virgilio invita il discepolo ad allontanarsi, in quanto la luna già tocca l'orizzonte e sta per tramontare sotto Siviglia. Essa era piena la notte precedente, cosa che Dante dovrebbe ricordare visto che la luce lunare gli giovò mentre era perduto nella selva oscura. Mentre i due parlano non cessano di camminare.

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto del Canto, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

|

Interpretazione complessiva

Il Canto è interamente dedicato agli indovini della IV Bolgia ed è strutturalmente diviso in tre parti, dedicate rispettivamente alla presentazione di alcuni antichi indovini (Anfiarao, Tiresia, Arunte, Manto), all'ampia parentesi sulle mitiche origini di Mantova e alla presentazione di altri indovini (Euripilo, Michele Scotto, Guido Bonatti, Asdente). Il tema trattato è importante, poiché maghi e indovini si sono macchiati di un grave peccato di presunzione intellettuale con la loro folle pretesa di antivedere il futuro, cosa che è consentita solo a Dio e a nessuna creatura mortale: la loro pena è particolarmente crudele e dal chiaro contrappasso, dal momento che hanno la testa rivoltata all'indietro e sono costretti a camminare a ritroso per aver voluto vedere troppo avanti. La condanna da parte di Dante è netta, in quanto essi sfruttarono le arti divinatorie per trarne vantaggio personale e quindi sono degli imbroglioni; quanto agli indovini contemporanei che praticavano l'astrologia, va detto che il poeta non condanna questa scienza in quanto tale dal momento che la dottrina cristiana ammetteva gli influssi astrali, ma solo coloro che se ne servono per fare predizioni sugli eventi futuri. La sua reazione di fronte all'orribile spettacolo della Bolgia è di disperazione e pianto, soprattutto nel vedere la figura umana stravolta, ma Virgilio lo rimprovera duramente e lo ammonisce che l'unica pietà ammessa nell'Inferno è quella ben morta. Il rimbrotto del maestro è significativo, soprattutto se si ammette che il peccato che ha condotto Dante nella selva potrebbe essere di natura intellettuale, legato alla folle pretesa di arrivare alla verità solo attraverso la filosofia e la ragione, che qui è rappresentata proprio da Virgilio.

È il poeta latino a presentare al discepolo una serie di indovini, dapprima per sua iniziativa e poi su richiesta dello stesso Dante. I dannati si dividono nei personaggi mitologici-letterari e in quelli moderni, tra cui rientrano filosofi e astrologi come Michele Scotto e semplici indovini come Bonatti o Asdente; fra i primi ci sono soprattutto gli auguri, legati alle vicende mitiche della guerra contro Tebe (Anfiarao, Tiresia, Manto) narrate da Stazio nella Tebaide, o a quella storica della guerra tra Cesare e Pompeo (Arunte) narrata da Lucano nella Pharsalia, o ancora alla guerra di Troia (Euripilo) narrata da Virgilio medesimo nell'Eneide. Come è stato osservato, nonostante qualche incongruenza dovuta a errori di interpretazione da parte di Dante, sono tutti personaggi coinvolti a vario titolo in vicende belliche, proprio come gli astrologi moderni che fecero predizioni sulle guerre tra Guelfi e Ghibellini nell'Italia del Duecento. L'elenco è interrotto dalla lunga parentesi introdotta da Virgilio che trae spunto da Manto per spiegare le leggendarie origini della propria città, Mantova, che fu fondata dagli uomini nel luogo dove era vissuta e morta la fanciulla figlia di Tiresia e non da lei stessa come narrava una versione del mito. Virgilio tiene a precisare che l'origine di Mantova non è in alcun modo legata alle arti magiche della vergine cruda e che i fondatori della città la chiamarono così ispirandosi certo al nome della maga, ma senz'altra sorte, senza ricorrere a sortilegi o augùri di nessun tipo. Il poeta sembra voler allontanare ogni sospetto di contaminazioni magiche nell'origine di Mantova cui era affettivamente legato e così facendo corregge in certo modo se stesso, poiché nell'Eneide (X, 199-200) aveva dichiarato che la città era stata fondata da Ocno, figlio di Manto, che dunque non era vergine come Dante dice qui seguendo Stazio nella Tebaide. È difficile pensare che Dante ignorasse il passo virgiliano, visto che pochi versi dopo Virgilio dirà al discepolo che questi conosce tutta la sua alta... tragedìa, per quanto anche altrove Dante si discosta dall'autorità dell'Eneide (ad es. narrando la morte di Caco in Inf., XXV, 25 ss., dove segue il racconto di Ovidio e non quello di Virgilio), per cui si può immaginare che certi passi del poema gli fossero noti attraverso chiose medievali errate o incongruenti. Qualcosa di simile dev'essere all'origine anche del fatto che lo stesso Virgilio in Purg., XXII, 113 dirà a Stazio che nel Limbo è ospitata la figlia di Tiresia, cioè la stessa Manto già collocata nella IV Bolgia: una possibile spiegazione dell'incongruenza è che Dante pensasse erroneamente che Tiresia non fosse il padre della maga, cosa che peraltro non è mai detta esplicitamente nel Canto XX dell'Inferno (per la questione si veda la Guida al Canto XXII del Purgatorio).

Da notare infine l'ampia e dettagliata descrizione dei luoghi che Dante mette in bocca a Virgilio per introdurre il luogo dove sorse la città di Mantova, che ha indotto a supporre che Dante ne avesse una conoscenza diretta (forse dovuta al fatto che al tempo della composizione del Canto era già stato ospite degli Scaligeri a Verona).

È il poeta latino a presentare al discepolo una serie di indovini, dapprima per sua iniziativa e poi su richiesta dello stesso Dante. I dannati si dividono nei personaggi mitologici-letterari e in quelli moderni, tra cui rientrano filosofi e astrologi come Michele Scotto e semplici indovini come Bonatti o Asdente; fra i primi ci sono soprattutto gli auguri, legati alle vicende mitiche della guerra contro Tebe (Anfiarao, Tiresia, Manto) narrate da Stazio nella Tebaide, o a quella storica della guerra tra Cesare e Pompeo (Arunte) narrata da Lucano nella Pharsalia, o ancora alla guerra di Troia (Euripilo) narrata da Virgilio medesimo nell'Eneide. Come è stato osservato, nonostante qualche incongruenza dovuta a errori di interpretazione da parte di Dante, sono tutti personaggi coinvolti a vario titolo in vicende belliche, proprio come gli astrologi moderni che fecero predizioni sulle guerre tra Guelfi e Ghibellini nell'Italia del Duecento. L'elenco è interrotto dalla lunga parentesi introdotta da Virgilio che trae spunto da Manto per spiegare le leggendarie origini della propria città, Mantova, che fu fondata dagli uomini nel luogo dove era vissuta e morta la fanciulla figlia di Tiresia e non da lei stessa come narrava una versione del mito. Virgilio tiene a precisare che l'origine di Mantova non è in alcun modo legata alle arti magiche della vergine cruda e che i fondatori della città la chiamarono così ispirandosi certo al nome della maga, ma senz'altra sorte, senza ricorrere a sortilegi o augùri di nessun tipo. Il poeta sembra voler allontanare ogni sospetto di contaminazioni magiche nell'origine di Mantova cui era affettivamente legato e così facendo corregge in certo modo se stesso, poiché nell'Eneide (X, 199-200) aveva dichiarato che la città era stata fondata da Ocno, figlio di Manto, che dunque non era vergine come Dante dice qui seguendo Stazio nella Tebaide. È difficile pensare che Dante ignorasse il passo virgiliano, visto che pochi versi dopo Virgilio dirà al discepolo che questi conosce tutta la sua alta... tragedìa, per quanto anche altrove Dante si discosta dall'autorità dell'Eneide (ad es. narrando la morte di Caco in Inf., XXV, 25 ss., dove segue il racconto di Ovidio e non quello di Virgilio), per cui si può immaginare che certi passi del poema gli fossero noti attraverso chiose medievali errate o incongruenti. Qualcosa di simile dev'essere all'origine anche del fatto che lo stesso Virgilio in Purg., XXII, 113 dirà a Stazio che nel Limbo è ospitata la figlia di Tiresia, cioè la stessa Manto già collocata nella IV Bolgia: una possibile spiegazione dell'incongruenza è che Dante pensasse erroneamente che Tiresia non fosse il padre della maga, cosa che peraltro non è mai detta esplicitamente nel Canto XX dell'Inferno (per la questione si veda la Guida al Canto XXII del Purgatorio).

Da notare infine l'ampia e dettagliata descrizione dei luoghi che Dante mette in bocca a Virgilio per introdurre il luogo dove sorse la città di Mantova, che ha indotto a supporre che Dante ne avesse una conoscenza diretta (forse dovuta al fatto che al tempo della composizione del Canto era già stato ospite degli Scaligeri a Verona).

Note e passi controversi

Le letane (v. 9) sono le processioni religiose e il termine è sinonimo di «litanie».

Parlasìa (v. 16) è forma arcaica per «paralisi»; alcuni hanno visto in questo e in altri termini medici usati da Dante nel poema l'eco di suoi presunti studi di medicina (cfr. soprattutto Inf., XXV).

I vv. 29-30 (colui / che al giudicio divin passion comporta) può voler dire «chi piega con arti magiche il giudizio divino», cioè cerca di conoscere il futuro (riferito agli indovini), ma anche «chi prova compassione di fronte alla giustizia divina» (riferito a Dante che piange e si dispera). Altri mss. leggono passion porta e compassion porta, in modo poco persuasivo.

Al v. 47 ne' monti di Luni si riferisce ad Arunte e la fonte del passo è la Pharsalia di Lucano, dove si legge Aruns incoluit deserta moenia Lucae (I, 586); alcuni mss. leggono però Lunae al posto di Lucae ed è probabile che ciò abbia indotto all'errore Dante (Arunte abitava Lucca e non Luni, abbandonata nel XIV sec.). Il verbo «roncare» significa «disboscare», sulla scorta di Isidoro da Siviglia (Etym., XVII, II, 5).

Al v. 59 Tebe è detta la città di Baco, sacra cioè al dio Bacco (dal lat. medievale Bachus).

Il sogg. di si bagna (v. 64) è il compl. di luogo costituito dal v. 65 (il territorio compreso tra Garda, la Valcamonica e le alpi Pennine).

Il loco menzionato al v. 67, dove i vescovi di Trento, Brescia e Verona potrebbero avere eguale giurisdizione, può essere l'isola dei Frati (oggi isola Lechi, la cui chiesetta era soggetta al potere delle tre diocesi), il territorio di Campione, oppure un luogo ideale nel mezzo del lago di Garda dove le tre diocesi si incontrano.

L'aggettivo grama (v. 81) vuol dire probabilmente «asciutta» e allude alla secca che si forma talvolta d'estate; altri intendono «malsana», riferendosi all'acqua stagnante della palude.

I vv. 94-96 alludono al conte Alberto da Casalodi, il quale si lasciò convincere da Pinamonte dei Bonacolsi ad esiliare molte famiglie nobili della città di Mantova; Pinamonte si servì poi dell'appoggio popolare per rovesciare il conte nel 1272 e resse la città sino al 1291, esiliando altre famiglie nobili e sterminandone molte, causando così lo spopolamento della città.

I vv. 110-111 indicano che Euripilo indicò insieme a Calcante il momento propizio per far salpare la flotta greca in Aulide, ma il passo dell'Eneide cui si riferisce Dante (II, 114 ss.) dice solo che Euripilo fu mandato dai Greci a interrogare l'oracolo e portò questo responso: sanguine placastis ventos et virgine caesa, / cum primum Iliacas, Danai, venistis ad oras («Voi, o Greci, avete placato i venti uccidendo una fanciulla, quando siete approdati la prima volta alle rive di Troia»). Forse Dante ha inteso placastis come riferito a Euripilo e Calcante, o forse leggeva placasti in un codice, se non addirittura in una chiosa medievale errata.

L'espressione Caino e le spine (v. 126) indica la luna, in base a una leggenda popolare che interpretava le macchie lunari come la figura di Caino che porta un fascio di spine sulle spalle (cfr. Par., II, 51): l'indicazione vuol dire che sono appena passate le sei del mattino.

Parlasìa (v. 16) è forma arcaica per «paralisi»; alcuni hanno visto in questo e in altri termini medici usati da Dante nel poema l'eco di suoi presunti studi di medicina (cfr. soprattutto Inf., XXV).

I vv. 29-30 (colui / che al giudicio divin passion comporta) può voler dire «chi piega con arti magiche il giudizio divino», cioè cerca di conoscere il futuro (riferito agli indovini), ma anche «chi prova compassione di fronte alla giustizia divina» (riferito a Dante che piange e si dispera). Altri mss. leggono passion porta e compassion porta, in modo poco persuasivo.

Al v. 47 ne' monti di Luni si riferisce ad Arunte e la fonte del passo è la Pharsalia di Lucano, dove si legge Aruns incoluit deserta moenia Lucae (I, 586); alcuni mss. leggono però Lunae al posto di Lucae ed è probabile che ciò abbia indotto all'errore Dante (Arunte abitava Lucca e non Luni, abbandonata nel XIV sec.). Il verbo «roncare» significa «disboscare», sulla scorta di Isidoro da Siviglia (Etym., XVII, II, 5).

Al v. 59 Tebe è detta la città di Baco, sacra cioè al dio Bacco (dal lat. medievale Bachus).

Il sogg. di si bagna (v. 64) è il compl. di luogo costituito dal v. 65 (il territorio compreso tra Garda, la Valcamonica e le alpi Pennine).

Il loco menzionato al v. 67, dove i vescovi di Trento, Brescia e Verona potrebbero avere eguale giurisdizione, può essere l'isola dei Frati (oggi isola Lechi, la cui chiesetta era soggetta al potere delle tre diocesi), il territorio di Campione, oppure un luogo ideale nel mezzo del lago di Garda dove le tre diocesi si incontrano.

L'aggettivo grama (v. 81) vuol dire probabilmente «asciutta» e allude alla secca che si forma talvolta d'estate; altri intendono «malsana», riferendosi all'acqua stagnante della palude.

I vv. 94-96 alludono al conte Alberto da Casalodi, il quale si lasciò convincere da Pinamonte dei Bonacolsi ad esiliare molte famiglie nobili della città di Mantova; Pinamonte si servì poi dell'appoggio popolare per rovesciare il conte nel 1272 e resse la città sino al 1291, esiliando altre famiglie nobili e sterminandone molte, causando così lo spopolamento della città.

I vv. 110-111 indicano che Euripilo indicò insieme a Calcante il momento propizio per far salpare la flotta greca in Aulide, ma il passo dell'Eneide cui si riferisce Dante (II, 114 ss.) dice solo che Euripilo fu mandato dai Greci a interrogare l'oracolo e portò questo responso: sanguine placastis ventos et virgine caesa, / cum primum Iliacas, Danai, venistis ad oras («Voi, o Greci, avete placato i venti uccidendo una fanciulla, quando siete approdati la prima volta alle rive di Troia»). Forse Dante ha inteso placastis come riferito a Euripilo e Calcante, o forse leggeva placasti in un codice, se non addirittura in una chiosa medievale errata.

L'espressione Caino e le spine (v. 126) indica la luna, in base a una leggenda popolare che interpretava le macchie lunari come la figura di Caino che porta un fascio di spine sulle spalle (cfr. Par., II, 51): l'indicazione vuol dire che sono appena passate le sei del mattino.

TestoDi nova pena mi conven far versi

e dar matera al ventesimo canto de la prima canzon ch’è d’i sommersi. 3 Io era già disposto tutto quanto a riguardar ne lo scoperto fondo, che si bagnava d’angoscioso pianto; 6 e vidi gente per lo vallon tondo venir, tacendo e lagrimando, al passo che fanno le letane in questo mondo. 9 Come ’l viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparve esser travolto ciascun tra ’l mento e ’l principio del casso; 12 ché da le reni era tornato ’l volto, e in dietro venir li convenia, perché ’l veder dinanzi era lor tolto. 15 Forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto; ma io nol vidi, né credo che sia. 18 Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso com’io potea tener lo viso asciutto, 21 quando la nostra imagine di presso vidi sì torta, che ’l pianto de li occhi le natiche bagnava per lo fesso. 24 Certo io piangea, poggiato a un de’ rocchi del duro scoglio, sì che la mia scorta mi disse: «Ancor se’ tu de li altri sciocchi? 27 Qui vive la pietà quand’è ben morta; chi è più scellerato che colui che al giudicio divin passion comporta? 30 Drizza la testa, drizza, e vedi a cui s’aperse a li occhi d’i Teban la terra; per ch’ei gridavan tutti: "Dove rui, 33 Anfiarao? perché lasci la guerra?". E non restò di ruinare a valle fino a Minòs che ciascheduno afferra. 36 Mira c’ha fatto petto de le spalle: perché volle veder troppo davante, di retro guarda e fa retroso calle. 39 Vedi Tiresia, che mutò sembiante quando di maschio femmina divenne cangiandosi le membra tutte quante; 42 e prima, poi, ribatter li convenne li duo serpenti avvolti, con la verga, che riavesse le maschili penne. 45 Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga, che ne’ monti di Luni, dove ronca lo Carrarese che di sotto alberga, 48 ebbe tra ’ bianchi marmi la spelonca per sua dimora; onde a guardar le stelle e ’l mar no li era la veduta tronca. 51 E quella che ricuopre le mammelle, che tu non vedi, con le trecce sciolte, e ha di là ogne pilosa pelle, 54 Manto fu, che cercò per terre molte; poscia si puose là dove nacqu’io; onde un poco mi piace che m’ascolte. 57 Poscia che ’l padre suo di vita uscìo, e venne serva la città di Baco, questa gran tempo per lo mondo gìo. 60 Suso in Italia bella giace un laco, a piè de l’Alpe che serra Lamagna sovra Tiralli, c’ha nome Benaco. 63 Per mille fonti, credo, e più si bagna tra Garda e Val Camonica e Pennino de l’acqua che nel detto laco stagna. 66 Loco è nel mezzo là dove ’l trentino pastore e quel di Brescia e ’l veronese segnar poria, s’e’ fesse quel cammino. 69 Siede Peschiera, bello e forte arnese da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, ove la riva ’ntorno più discese. 72 Ivi convien che tutto quanto caschi ciò che ’n grembo a Benaco star non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. 75 Tosto che l’acqua a correr mette co, non più Benaco, ma Mencio si chiama fino a Governol, dove cade in Po. 78 Non molto ha corso, ch’el trova una lama, ne la qual si distende e la ’mpaluda; e suol di state talor essere grama. 81 Quindi passando la vergine cruda vide terra, nel mezzo del pantano, sanza coltura e d’abitanti nuda. 84 Lì, per fuggire ogne consorzio umano, ristette con suoi servi a far sue arti, e visse, e vi lasciò suo corpo vano. 87 Li uomini poi che ’ntorno erano sparti s’accolsero a quel loco, ch’era forte per lo pantan ch’avea da tutte parti. 90 Fer la città sovra quell’ossa morte; e per colei che ’l loco prima elesse, Mantua l’appellar sanz’altra sorte. 93 Già fuor le genti sue dentro più spesse, prima che la mattia da Casalodi da Pinamonte inganno ricevesse. 96 Però t’assenno che, se tu mai odi originar la mia terra altrimenti, la verità nulla menzogna frodi». 99 E io: «Maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendon sì mia fede, che li altri mi sarien carboni spenti. 102 Ma dimmi, de la gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota; ché solo a ciò la mia mente rifiede». 105 Allor mi disse: «Quel che da la gota porge la barba in su le spalle brune, fu - quando Grecia fu di maschi vòta, 108 sì ch’a pena rimaser per le cune - augure, e diede ’l punto con Calcanta in Aulide a tagliar la prima fune. 111 Euripilo ebbe nome, e così ’l canta l’alta mia tragedìa in alcun loco: ben lo sai tu che la sai tutta quanta. 114 Quell’altro che ne’ fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente de le magiche frode seppe ’l gioco. 117 Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente, ch’avere inteso al cuoio e a lo spago ora vorrebbe, ma tardi si pente. 120 Vedi le triste che lasciaron l’ago, la spuola e ’l fuso, e fecersi ’ndivine; fecer malie con erbe e con imago. 123 Ma vienne omai, ché già tiene ’l confine d’amendue li emisperi e tocca l’onda sotto Sobilia Caino e le spine; 126 e già iernotte fu la luna tonda: ben ten de’ ricordar, ché non ti nocque alcuna volta per la selva fonda». Sì mi parlava, e andavamo introcque. 130 |

ParafrasiSono obbligato a comporre versi su una nuova pena e dare così materia al ventesimo Canto della prima Cantica, che è dedicata ai dannati. Io ero già totalmente pronto a guardare nel fondo della Bolgia, che era bagnato di pianto angoscioso;

e vidi dei dannati che procedevano nel fossato tondo, che tacevano e piangevano, con passo lento simile a quello delle processioni. Non appena li guardai più in basso, mi sembrò che ognuno avesse il collo incredibilmente travolto tra il mento e l'inizio del petto; infatti il volto era girato dalla parte della schiena e loro erano costretti ad andare all'indietro, perché non potevano guardare in avanti. Forse qualcuno è stato sfigurato in tal modo da una paralisi, ma io non l'ho mai visto e non credo sia mai successo. Possa Dio, o lettore, lasciare che tu colga il frutto di questa lezione: pensa da te stesso come io potevo evitare di piangere, quando vidi da vicino la figura umana così stravolta, mentre i dannati bagnavano di lacrime le natiche lungo la fessura. Certo io piangevo, appoggiato a una delle sporgenze della roccia, finché la mia guida mi disse: «Anche tu fai parte degli altri schiocchi? Qui la pietà ha valore solo quando è morta del tutto; chi è più scellerato di colui che cerca di forzare il giudizio divino, prevedendo il futuro? Alza la testa, alzala, e guarda colui sotto il quale si aprì la terra davanti agli occhi dei Tebani, al quale tutti gridavano: "Dove precipiti, Anfiarao? perché lasci la guerra?" E non cessò di precipitare finché giunse a Minosse che afferra ogni anima dannata. Guarda come ora le spalle sono diventate per lui il petto: volle vedere troppo avanti, quindi ora guarda indietro e cammina a ritroso. Vedi Tiresia, che si tramutò da maschio a femmina cambiando tutte le membra; e per riavere gli attributi maschili dovette ribattere con la stessa verga i due serpenti avvolti. Quello che ha la schiena vicina al suo ventre è Arunte, che ebbe una spelonca come sua dimora tra le bianche rocce nei monti di Luni, dove disboscano i Carraresi che abitano nella pianura sottostante; e da lì poteva vedere ampiamente le stelle e il mare. E quella che copre con le trecce sciolte le mammelle, che tu non vedi, e ha ogni parte pelosa dall'altra parte, è Manto, che vagò per molte terre; poi si stabilì là dove io nacqui (a Mantova); e adesso voglio che tu mi ascolti per qualche momento. Dopo che morì suo padre (Tiresia) e che la sua città (Tebe) divenne sacra a Bacco, costei vagò molto tempo per il mondo. Nell'Italia del nord sorge un lago (di Garda) ai piedi delle Alpi che dividono dalla Germania presso il Tirolo, chiamato Benaco. Il territorio tra Garda, la Valcamonica e le alpi Pennine è bagnato da mille e più fonti, credo, di quell'acqua che stagna in questo lago. Al centro di esso c'è un luogo dove potrebbero benedire il vescovo di Trento, di Brescia e di Verona, se facessero quel cammino. Dove la riva è più bassa sorge Peschiera, bella e solida fortezza con cui fronteggiare i Bresciani e i Bergamaschi. Qui è inevitabile che si riversi tutta l'acqua che non può stare nel bacino del lago, che si fa fiume lungo verdi pascoli. Non appena l'acqua inizia a scorrere, prende il nome di Mincio e lo conserva fino a Govèrnolo, dove si getta nel Po. Nel suo alto corso trova un avvallamento, nel quale forma una palude; d'estate talvolta è in secca. La crudele vergine (Manto), passando di qui, vide una terra in mezzo all'acquitrino, incolta e disabitata. Si stabilì in quel luogo per sfuggire ogni contatto umano e per dedicarsi alle sue arti magiche coi suoi servi; visse lì e vi fu sepolta dopo la sua morte. In seguito, gli uomini che vivevano sparsi tutt'intorno si raccolsero in quel luogo, che era ben difeso dal pantano che lo circondava. Edificarono una città sopra il suo sepolcro; la chiamarono Mantova dal nome di colei che scelse per prima il luogo, senza ricorrere ad altri sortilegi. Un tempo la città fu più popolata, prima che la follia del conte di Casalodi fosse ingannata da Pinamonte. Perciò ti metto in guardia, se mai tu sentissi altre versioni sull'origine della mia terra, affinché nessuna menzogna offuschi la verità». E io: «Maestro, i tuoi ragionamenti sono così sicuri e conquistano la mia fiducia al punto che gli altri sarebbero per me carboni spenti. Ma dimmi se vedi qualcun altro degno di nota tra i dannati che procedono; infatti la mia mente si indirizza solo a questo». Allora mi disse: «Quello che dalle guance fa scendere la barba sulle spalle scure, quando la Grecia fu spopolata di maschi (per la guerra di Troia) al punto che a malapena ne restavano nelle culle, fu augure e indicò insieme a Calcante il momento propizio in Aulide per far salpare la flotta greca. Si chiamò Euripilo, e così lo nomina il mio alto poema (l'Eneide) in qualche punto: tu lo sai bene, visto che l'hai letta tutta. Quell'altro che è così esile nei fianchi fu Michele Scotto, che conobbe pienamente il gioco delle frodi magiche. Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente, che ora vorrebbe essersi dedicato al cuoio e allo spago (al mestiere di calzolaio) ma si pente troppo tardi. Vedi le tristi donne che lasciarono l'ago, la spola e il fuso, per diventare indovine; fecero sortilegi con erbe magiche e immagini. Ma ormai vieni via, poiché la luna tocca il confine di entrambi gli emisferi (l'orizzonte) e sta per tramontare sotto il mare di Siviglia; e già ieri notte c'era plenilunio: te ne dovresti ricordare, poiché ti giovò talvolta nella selva oscura». Così mi parlava, e intanto non cessavamo di camminare. |