Purgatorio, Canto XXVI

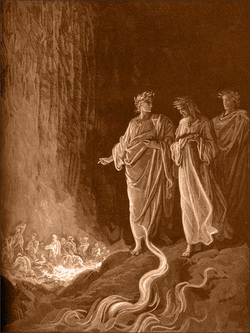

G. Doré, I lussuriosi

"O tu che vai, non per esser più tardo,

ma forse reverente, a li altri dopo,

rispondi a me che 'n sete e 'n foco ardo..."

"...Farotti ben di me volere scemo:

son Guido Guinizzelli, e già mi purgo

per ben dolermi prima ch'a lo stremo..."

"...Così fer molti antichi di Guittone,

di grido in grido pur lui dando pregio,

fin che l'ha vinto il ver con più persone..."

ma forse reverente, a li altri dopo,

rispondi a me che 'n sete e 'n foco ardo..."

"...Farotti ben di me volere scemo:

son Guido Guinizzelli, e già mi purgo

per ben dolermi prima ch'a lo stremo..."

"...Così fer molti antichi di Guittone,

di grido in grido pur lui dando pregio,

fin che l'ha vinto il ver con più persone..."

Argomento del Canto

Ancora nella VII Cornice: le due schiere di lussuriosi. Incontro con Guido Guinizelli. Incontro con Arnaut Daniel.

È il pomeriggio di martedì 12 aprile (o 29 marzo) del 1300, verso le quattro.

È il pomeriggio di martedì 12 aprile (o 29 marzo) del 1300, verso le quattro.

Incontro con le anime dei lussuriosi (1-24)

W. Blake, La VII Cornice

Dante, Virgilio e Stazio camminano in fila lungo l'orlo esterno della VII Cornice, con Virgilio che mette spesso in guardia Dante sul percorso da tenere, mentre il poeta è colpito sul braccio destro dal sole, che illumina tutto l'occidente. Dante proietta la sua ombra sulla fiamma e la rende più rossa, il che rivela a molti penitenti che è ancor vivo. Questo è il motivo per cui iniziano a parlare di lui, dicendosi l'un l'altro che Dante sembra avere un corpo in carne e ossa, quindi si avvicinano al poeta e lo osservano meglio, badando a non uscire dalla cortina di fiamme. Uno dei lussuriosi si rivolge a Dante osservando che cammina dietro agli altri due poeti, non per lentezza ma per deferenza, e lo prega di rispondere a lui e alle altre anime che sono tormentate dal dubbio: com'è possibile che egli faccia ombra, come se fosse ancora in vita in quel luogo dell'Oltretomba?

Le due schiere di lussuriosi. Esempi di lussuria punita (25-51)

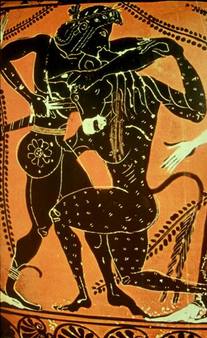

Teseo e il Minotauro (VI sec. a.C.)

Dante avrebbe già risposto a quell'anima, se la sua attenzione non fosse attirata da qualcos'altro: infatti, lungo la Cornice occupata dalle fiamme, giunge un'altra schiera di lussuriosi che procede in senso opposto alla prima, per cui il poeta osserva meravigliato. Le anime dei due gruppi si baciano reciprocamente, senza fermarsi, proprio come le formiche si toccano il muso l'una con l'altra; quando si separano, prima di allontanarsi emettono delle grida e i nuovi arrivati esclamano «Sodoma e Gomorra», mentre gli altri ricordano il peccato di Pasifae che si unì bestialmente al toro da cui fu generato il Minotauro. Quindi procedono di nuovo in direzioni opposte, simili a gru che si separino per puntare rispettivamente ai monti Rifei e alle sabbie dei deserti, le prime per schivare il sole e le altre il freddo. I penitenti si allontanano e tornano piangendo al canto dell'inno e agli esempi di castità; quelli che si erano rivolti a Dante tornano ad avvicinarsi al limite della fiamma, attendendo la sua risposta.

Dante risponde alle anime (52-66)

Dante risponde spiegando che il suo corpo non è rimasto sulla Terra ma è lì con lui, con tutto il sangue e le sue giunture: sta salendo il monte per vincere il peccato ed è atteso nell'Eden da una donna (Beatrice) che gli procura grazia, per cui può attraversare il Purgatorio in carne ed ossa. Dante augura alle anime di raggiungere presto la beatitudine e di poter entrare in Cielo, quindi chiede loro di rivelare i propri nomi e di dirgli chi sono quegli altri lussuriosi che si sono allontanati, cosicché lui possa scriverne una volta ritornato sulla Terra.

Dante risponde alle anime (52-66)

Dante risponde spiegando che il suo corpo non è rimasto sulla Terra ma è lì con lui, con tutto il sangue e le sue giunture: sta salendo il monte per vincere il peccato ed è atteso nell'Eden da una donna (Beatrice) che gli procura grazia, per cui può attraversare il Purgatorio in carne ed ossa. Dante augura alle anime di raggiungere presto la beatitudine e di poter entrare in Cielo, quindi chiede loro di rivelare i propri nomi e di dirgli chi sono quegli altri lussuriosi che si sono allontanati, cosicché lui possa scriverne una volta ritornato sulla Terra.

Un'anima spiega la condizione delle due schiere (67-87)

Come il montanaro si stupisce quando giunge in città, ammirando muto ciò che non è abituato a vedere, così quelle anime si meravigliano alle parole di Dante, per quanto la loro sorpresa si attenui presto come avviene di solito nei cuori magnanimi. L'anima che ha parlato prima (Guido Guinizelli) dichiara che Dante è beato in quanto ha il privilegio di visitare il Purgatorio da vivo, quindi spiega che i penitenti dell'altra schiera sono colpevoli di lussuria contro natura (furono cioè sodomiti) e per questo gridano l'esempio di Sodoma, accrescendo la loro vergogna. Lui e gli altri penitenti di questa schiera, invece, peccarono di lussuria secondo natura, abbandonandosi tuttavia al piacere sensuale in modo eccessivo e come bestie, per cui gridano l'esempio di Pasifae che si unì al toro nella falsa vacca di legno.

Guido Guinizelli si rivela a Dante (88-132)

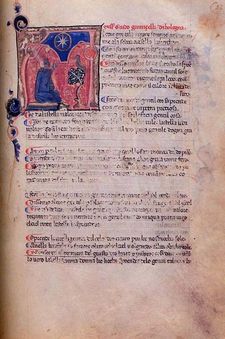

Ms. della canz. 'Al cor gentil' (XIII sec.)

Ora, prosegue il penitente, Dante sa chi sono lui e i suoi compagni di pena, ma non avrebbe il tempo di indicare i loro nomi né peraltro li conoscerebbe tutti. L'anima rivela tuttavia il proprio nome, presentandosi come Guido Guinizelli: espia i suoi peccati in Purgatorio perché se ne pentì prima della morte. Dante, sentendo il nome del poeta che considera il padre suo e degli altri poeti migliori di lui che eccelsero nelle rime amorose in volgare, vorrebbe gettarsi nel fuoco ad abbracciare Guido, anche se non osa farlo; per un buon tratto continua a camminare senza dire nulla, guardandolo con ammirazione e non avvicinandosi alle fiamme. Dopo questa lunga pausa, Dante torna a rivolgersi a Guinizelli con un giuramento che rende credibili le sue parole: il penitente afferma che Dante lascia in lui un ricordo indelebile, che neppure le acque del Lete potranno cancellare, poi chiede a Dante il motivo per cui manifesta tanto affetto per lui. Dante spiega di ammirarlo per le sue poesie, che renderanno preziosi i manoscritti che le contengono finché si userà il volgare.

A questo punto Guinizelli indica col dito un'anima che lo precede (Arnaut Daniel), dicendo che anche lui fu poeta volgare e si mostrò superiore a lui, primeggiando anzi su tutti coloro che scrissero romanzi in prosa e versi amorosi. Guido afferma che gli stolti gli preferiscono Giraut de Bornelh, poiché essi seguono l'opinione comune e non la verità, proprio come molti antichi fecero nei riguardi di Guittone d'Arezzo, dapprima apprezzato e poi vinto dalla verità. Guido prega poi Dante, se davvero ha il privilegio di andare in Paradiso, di recitare un Pater noster davanti a Cristo, quel tanto che occorre alle anime del Purgatorio.

A questo punto Guinizelli indica col dito un'anima che lo precede (Arnaut Daniel), dicendo che anche lui fu poeta volgare e si mostrò superiore a lui, primeggiando anzi su tutti coloro che scrissero romanzi in prosa e versi amorosi. Guido afferma che gli stolti gli preferiscono Giraut de Bornelh, poiché essi seguono l'opinione comune e non la verità, proprio come molti antichi fecero nei riguardi di Guittone d'Arezzo, dapprima apprezzato e poi vinto dalla verità. Guido prega poi Dante, se davvero ha il privilegio di andare in Paradiso, di recitare un Pater noster davanti a Cristo, quel tanto che occorre alle anime del Purgatorio.

Incontro con Arnaut Daniel (133-148)

Arnaut Daniel (min. XIII sec.)

Alla fine delle sue parole Guido scompare nel fuoco, forse per lasciare spazio all'anima accanto a lui, simile a un pesce che raggiunge il fondo dell'acqua. Dante si avvicina un poco al penitente che Guido ha indicato prima, dicendogli che nutre grande desiderio di conoscere il suo nome. Il penitente inizia a parlare di buon grado e in perfetta lingua d'oc dichiara di non potere né voler nascondere la propria identità, tanto gli è gradita la cortese domanda di Dante: egli è Arnaut Daniel, che piange e canta nel fuoco. Ripensa con preoccupazione i suoi precedenti peccati, guarda con gioia alla beatitudine che lo attende; prega Dante, in nome della grazia che lo conduce in Purgatorio, di ricordarsi di lui una volta giunto in Paradiso. A questo punto il penitente scompare nuovamente entro le fiamme che lo purificano.

Interpretazione complessiva

Protagonista assoluto del Canto è Guido Guinizelli, il cui incontro con Dante si articola in tre momenti successivi che corrispondono allo stupore e alla domanda circa il fatto che lui è vivo, alla spiegazione della pena dei lussuriosi, al colloquio in materia poetica che introduce l'altro personaggio dell'episodio, Arnaut Daniel. Il Canto completa e per così dire integra il discorso intorno alla poesia stilnovistica che era iniziato nel XXIV con Bonagiunta da Lucca, per cui non stupisce che lo stile sia linguisticamente e retoricamente elevato: specie nelle parole di Guido, che prima ancora di essere presentato apostrofa Dante affermando che egli segue Virgilio e Stazio perché reverente, chiedendo poi spiegazione della sua presenza lì essendo arso dalla sete di sapere, proprio come le altre anime che sono egualmente assetate di acqua fredda come gli abitanti dell'India o dell'Etiopia (c'è l'antitesi tra il calore del fuoco e del sole di quelle regioni esotiche e la freschezza dell'acqua, nonché la preziosità della similitudine piuttosto rara: lo stesso può dirsi della morte citata poco dopo, vista come la rete che non ha ancora catturato Dante). La risposta del poeta è interrotta dall'arrivo della schiera dei sodomiti e dalla descrizione del rituale del bacio reciproco, prima che le due schiere gridino gli esempi opposti di lussuria punita: è l'unico caso in Purgatorio di penitenti che nella stessa Cornice siano distinti nella modalità della pena, dal momento che i due gruppi procedono in direzioni opposte e hanno commesso peccati analoghi ma differenti, come Guido spiegherà più avanti, in quanto i sodomiti espiano l'amore consumato contro natura, mentre gli altri scontano l'eccessivo e bestiale abbandono al piacere sensuale, come i lussuriosi infernali che la ragion sommettono al talento. Il peccato di sodomia è qui ricondotto alla topografia morale del secondo regno, quindi come peccato di amore mal diretto e non di violenza contro natura come all'Inferno (dove i sodomiti erano inclusi nel VII Cerchio e non avevano possibilità di redenzione), il che rappresenta forse un parziale ripensamento di Dante rispetto all'ordinamento morale del primo regno, non sempre congruente con quello del Purgatorio (cfr. a riguardo la Guida del Canto XVII di questa Cantica).

La ripresa del colloquio con Guido vede anzitutto la spiegazione di Dante, che si dichiara vivo e oggetto di un eccezionale privilegio che gli consente di visitare il Purgatorio (con l'allusione a Beatrice che lo attende nell'Eden), quindi domanda a sua volta alle anime di manifestarsi e dichiara di essere poeta, affermando di volerlo sapere acciò ch'ancor carte ne verghi, per scriverne cioè nel poema una volta tornato nel mondo. Dopo il comprensibile stupore delle anime è nuovamente Guido a prendere la parola e a usare un linguaggio elevato, definendo Dante fortunato in quanto «imbarca» esperienza visitando le loro marche, il loro regno, quindi spiega la divisione delle schiere indicando il proprio peccato come ermafrodito (con allusione al mito del figlio di Mercurio e Venere, tratto da Ovidio) e illustrando l'esempio di Pasifae, colei / che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge, con la replicazione imbestiò / 'mbestiate per indicare la falsa vacca di legno da lei usata per unirsi al toro di cui s'era invaghita. Alla fine si presenta come Guido Guinizelli, rinunciando per modestia a indicare i nomi di tutti i compagni di pena, e tale rivelazione provoca l'ammirazione di Dante e il desiderio di abbracciare il suo maestro e modello, attraverso la similitudine mitologica dei due figli di Isifile che sottrassero la madre ai soldati di Licurgo che la portavano al supplizio (l'esempio è tratto dalla Tebaide di Stazio). È a questo punto che Dante, su richiesta di Guido, manifesta tutta la sua ammirazione per colui che considerava il creatore del Dolce Stil Novo, ovvero la nuova scuola poetica che Bonagiunta aveva definito a partire dalla spiegazione di Dante: Guido è il modello di dolci detti, ovvero di poesie amorose in stile dolce, la cui fama durerà finché si userà il volgare (ed è da rilevare l'uso del termine raro incostri, dal lat. encaustrum, per indicare i manoscritti che contenevano le poesie). Già prima Dante aveva definito Guido quale padre suo e di tutti gli altri poeti amorosi in volgare, riconoscendolo come suo maestro e autore al pari di Virgilio per quanto riguardava la poesia classica e affermandone il magistero per quanto concerne la poesia amorosa in volgare; è chiaro che Dante intende celebrarne la figura come creatore dello Stilnovo, ma anche completare quella personale riflessione intorno a tale poesia che attraversa a vari livelli quasi tutto il poema. Non può sfuggire, infatti, che Guinizelli è insieme ad Arnaut l'ultimo penitente con cui Dante dialoga, come Francesca, anche lei lussuriosa, era stata il primo dannato: Francesca era stata consumatrice di quella letteratura amorosa che l'aveva condotta insieme a Paolo all'Inferno, mentre Guido (come Arnaut e Dante stesso) ne era stato produttore, per cui è come se Dante chiudesse il cerchio indicando tale letteratura come non condannabile in sé, ma come rischiosa sul piano della salvezza perché può portare alla dannazione quei lettori che ne mettono in pratica i modelli, abbandonandosi al piacere dei sensi. Va sottolineato, a questo riguardo, che non ci sono dati biografici che indichino per Guido e Arnaut il peccato di lussuria, quindi dobbiamo pensare che Dante li collochi in questa Cornice per i loro versi più che per le loro azioni: Guido è colpevole di aver scritto poesie che possono aver causato la perdizione di personaggi come Paolo e Francesca, per cui questo è il peccato di cui si è pentito alla fine della sua vita e che ora sconta nel fuoco della Cornice, che anche Dante attraverserà nel Canto seguente (per cui è come se Dante bruciasse nel fuoco non le sue poesie stilnoviste, ma ciò che di rischioso sul piano dottrinale vi era in esse, oltre naturalmente all'esperienza totalmente condannabile delle Petrose).

Questo spiega in parte la polemica letteraria di Guido contro Guittone, che riprende analoghi severi giudizi che Dante esprime sull'Aretino anche in altre opere (spec. in DVE) e si collega all'esaltazione di Arnaut Daniel, che sconta la pena insieme a Guinizelli nel fuoco e che il Bolognese indica come miglior fabbro di parlar materno: Dante riconosce dunque una linea Arnaut-Guinizelli-Stilnovo che è solo in parte spiegabile, non foss'altro perché Arnaut fu maestro di quel trobar clus imitato da Guittone, e per il fatto che Guido lo preferisce a Giraut de Bornelh, maestro di trobar leu che fu modello per gli Stilnovisti, mentre tale giudizio è contraddittorio con altre opinioni espresse in DVE e Convivio. Ciò è confermato anche dalle parole in volgare occitanico che Dante mette in bocca al provenzale alla fine del Canto, che sono, sì, un eccellente esempio di lingua d'oc, ma sembrano anche versi in perfetto trobar leu, ben lontani dalle rimas caras e dal linguaggio prezioso e difficile di cui Arnaut era maestro e che Dante ben conosceva. È stato ipotizzato che qui Arnaut faccia una sorta di ritrattazione del suo stile poetico e, soprattutto, del carattere sensuale dell'amore da lui cantato: quest'ultimo elemento è confermato dal termine folor che indica il fuoco della passione nei testi provenzali, contrapposto alla joi (felicità) che il poeta vede davanti a sé e al valor (la virtù divina, o forse la grazia di Beatrice) che guida Dante in cima al monte del Purgatorio. Di sicuro si può affermare che Dante in questo Canto fa un discorso centrato più sul piano linguistico e stilistico che non tematico, per cui questo può almeno in parte spiegare la preferenza accordata ad Arnaut rispetto a Giraut, anche se ci si deve arrendere all'idea che qui, come in altri passi del poema, egli rovesci totalmente giudizi precedentemente espressi in DVE e Convivio; senza dubbio le parole di Arnaut chiudono in modo definitivo il discorso sulla poesia amorosa, per cui d'ora in avanti essa potrà essere recuperata solo per cantare la bellezza di Beatrice o lo splendore del Paradiso, quindi anche Dante rinnega la sua passada folor per guardare alla joi che vede ormai prossima sulla cima del monte.

La ripresa del colloquio con Guido vede anzitutto la spiegazione di Dante, che si dichiara vivo e oggetto di un eccezionale privilegio che gli consente di visitare il Purgatorio (con l'allusione a Beatrice che lo attende nell'Eden), quindi domanda a sua volta alle anime di manifestarsi e dichiara di essere poeta, affermando di volerlo sapere acciò ch'ancor carte ne verghi, per scriverne cioè nel poema una volta tornato nel mondo. Dopo il comprensibile stupore delle anime è nuovamente Guido a prendere la parola e a usare un linguaggio elevato, definendo Dante fortunato in quanto «imbarca» esperienza visitando le loro marche, il loro regno, quindi spiega la divisione delle schiere indicando il proprio peccato come ermafrodito (con allusione al mito del figlio di Mercurio e Venere, tratto da Ovidio) e illustrando l'esempio di Pasifae, colei / che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge, con la replicazione imbestiò / 'mbestiate per indicare la falsa vacca di legno da lei usata per unirsi al toro di cui s'era invaghita. Alla fine si presenta come Guido Guinizelli, rinunciando per modestia a indicare i nomi di tutti i compagni di pena, e tale rivelazione provoca l'ammirazione di Dante e il desiderio di abbracciare il suo maestro e modello, attraverso la similitudine mitologica dei due figli di Isifile che sottrassero la madre ai soldati di Licurgo che la portavano al supplizio (l'esempio è tratto dalla Tebaide di Stazio). È a questo punto che Dante, su richiesta di Guido, manifesta tutta la sua ammirazione per colui che considerava il creatore del Dolce Stil Novo, ovvero la nuova scuola poetica che Bonagiunta aveva definito a partire dalla spiegazione di Dante: Guido è il modello di dolci detti, ovvero di poesie amorose in stile dolce, la cui fama durerà finché si userà il volgare (ed è da rilevare l'uso del termine raro incostri, dal lat. encaustrum, per indicare i manoscritti che contenevano le poesie). Già prima Dante aveva definito Guido quale padre suo e di tutti gli altri poeti amorosi in volgare, riconoscendolo come suo maestro e autore al pari di Virgilio per quanto riguardava la poesia classica e affermandone il magistero per quanto concerne la poesia amorosa in volgare; è chiaro che Dante intende celebrarne la figura come creatore dello Stilnovo, ma anche completare quella personale riflessione intorno a tale poesia che attraversa a vari livelli quasi tutto il poema. Non può sfuggire, infatti, che Guinizelli è insieme ad Arnaut l'ultimo penitente con cui Dante dialoga, come Francesca, anche lei lussuriosa, era stata il primo dannato: Francesca era stata consumatrice di quella letteratura amorosa che l'aveva condotta insieme a Paolo all'Inferno, mentre Guido (come Arnaut e Dante stesso) ne era stato produttore, per cui è come se Dante chiudesse il cerchio indicando tale letteratura come non condannabile in sé, ma come rischiosa sul piano della salvezza perché può portare alla dannazione quei lettori che ne mettono in pratica i modelli, abbandonandosi al piacere dei sensi. Va sottolineato, a questo riguardo, che non ci sono dati biografici che indichino per Guido e Arnaut il peccato di lussuria, quindi dobbiamo pensare che Dante li collochi in questa Cornice per i loro versi più che per le loro azioni: Guido è colpevole di aver scritto poesie che possono aver causato la perdizione di personaggi come Paolo e Francesca, per cui questo è il peccato di cui si è pentito alla fine della sua vita e che ora sconta nel fuoco della Cornice, che anche Dante attraverserà nel Canto seguente (per cui è come se Dante bruciasse nel fuoco non le sue poesie stilnoviste, ma ciò che di rischioso sul piano dottrinale vi era in esse, oltre naturalmente all'esperienza totalmente condannabile delle Petrose).

Questo spiega in parte la polemica letteraria di Guido contro Guittone, che riprende analoghi severi giudizi che Dante esprime sull'Aretino anche in altre opere (spec. in DVE) e si collega all'esaltazione di Arnaut Daniel, che sconta la pena insieme a Guinizelli nel fuoco e che il Bolognese indica come miglior fabbro di parlar materno: Dante riconosce dunque una linea Arnaut-Guinizelli-Stilnovo che è solo in parte spiegabile, non foss'altro perché Arnaut fu maestro di quel trobar clus imitato da Guittone, e per il fatto che Guido lo preferisce a Giraut de Bornelh, maestro di trobar leu che fu modello per gli Stilnovisti, mentre tale giudizio è contraddittorio con altre opinioni espresse in DVE e Convivio. Ciò è confermato anche dalle parole in volgare occitanico che Dante mette in bocca al provenzale alla fine del Canto, che sono, sì, un eccellente esempio di lingua d'oc, ma sembrano anche versi in perfetto trobar leu, ben lontani dalle rimas caras e dal linguaggio prezioso e difficile di cui Arnaut era maestro e che Dante ben conosceva. È stato ipotizzato che qui Arnaut faccia una sorta di ritrattazione del suo stile poetico e, soprattutto, del carattere sensuale dell'amore da lui cantato: quest'ultimo elemento è confermato dal termine folor che indica il fuoco della passione nei testi provenzali, contrapposto alla joi (felicità) che il poeta vede davanti a sé e al valor (la virtù divina, o forse la grazia di Beatrice) che guida Dante in cima al monte del Purgatorio. Di sicuro si può affermare che Dante in questo Canto fa un discorso centrato più sul piano linguistico e stilistico che non tematico, per cui questo può almeno in parte spiegare la preferenza accordata ad Arnaut rispetto a Giraut, anche se ci si deve arrendere all'idea che qui, come in altri passi del poema, egli rovesci totalmente giudizi precedentemente espressi in DVE e Convivio; senza dubbio le parole di Arnaut chiudono in modo definitivo il discorso sulla poesia amorosa, per cui d'ora in avanti essa potrà essere recuperata solo per cantare la bellezza di Beatrice o lo splendore del Paradiso, quindi anche Dante rinnega la sua passada folor per guardare alla joi che vede ormai prossima sulla cima del monte.

Note e passi controversi

Al v. 6 cilestro indica il colore azzurro del cielo, che diventa bianco quando è illuminato dal sole.

I vv. 7-8 vogliono dire che Dante, proiettando la propria ombra sulla fiamma, la rende di un rosso più cupo, mentre essa era sbiadita dalla luce del sole; ciò induce le anime ad accorgersi che Dante è vivo.

La sete citata al v. 18 è sicuramente la sete di sapere (come al v. 20), anche se alcuni commentatori hanno pensato che l'ardere della fiamma provochi nelle anime la sete come aggiunta di pena, cosa di cui non ci sono conferme.

La similitudine ai vv. 34-36 relativa alle formiche che si toccano il muso a vicenda è tratta da Ovidio, Met., VII, 624-626, anche se si è visto un richiamo a Plinio il Vecchio (Nat. Hist., XI, 39). La schiera bruna rimanda a Aen., IV, 404 (nigrum agmen).

Soddoma e Gomorra sono ovviamente le due città bibliche (Gen., XVIII, 20 ss.) dedite al vizio della sodomia e per questo distrutte da Dio con una pioggia di fuoco.

La similitudine delle gru (vv. 43-45) che si dividono in due schiere dirette ai monti Rifei, a nord, e ai deserti del sud, è ovviamente ipotetica e lo dimostra il verbo al congiuntivo (come grue ch[e]... volasser); forse Dante ha voluto sottolineare il peccato contro natura dei sodomiti, così come innaturale sarebbe il volo delle gru verso i paesi freddi.

Il senso del v. 48 (e al gridar che più lor si convene) non è chiarissimo e si può forse riferire agli esempi di castità che tutti i lussuriosi gridano alternandoli al canto dell'inno Summae Deus clementiae, come descritto nel Canto XXV. I penitenti griderebbero gli esempi di lussuria punita solo quando le due schiere si incontrano, come descritto qui.

Al v. 73 marche indica il regno del Purgatorio, come in XIX, 45.

I vv. 76-78 alludono a un aneddoto riportato, tra gli altri da Svetonio, secondo cui Cesare venne apostrofato da un certo Ottavio con l'epiteto di

«regina» per via dei rapporti che il dittatore avrebbe avuto con Nicomede, re di Bitinia (Caes., 49). Dante cita probabilmente da Uguccione da Pisa (Magnae derivationes, s.v. Triumphus) che in proposito dice: Caesari triumphanti fertur quidam dixisse... "Aperite portas regi calvo et reginae Bitiniae"... et alius de eodem vitio: "Ave rex et regina!" («Si narra che un tale disse a Cesare, al momento del trionfo: "Aprite le porte al re calvo e alla regina di Bitinia" e un altro sullo stesso vizio: "Salute, re e regina!»). Dante non credeva sicuramente a questa taccia, altrimenti non avrebbe posto Cesare nel Limbo.

Ermafrodito (v. 82) fu il mitico figlio di Mercurio e Venere, che si unì alla ninfa Salmace così strettamente da formare un solo corpo con gli attributi di entrambi i sessi (Ovidio, Met., IV, 288 ss.). Guido intende dire che il suo peccato fu di natura eterosessuale.

Il v. 91 (Farotti ben di me volere scemo) non è chiarissimo nella costruzione e vuol dire forse «farò mancante il tuo volere di me», cioè soddisferò la tua volontà di sapere chi sono.

I vv. 94-96 alludono all'episodio della Tebaide (V, 720 ss.) in cui si narra che la schiava Isifile aveva ricevuto da Licurgo, re di Nemea, l'incarico di badare al figlioletto Ofelte; l'aveva lasciato incustodito per mostrare ai Greci la fonte di Langia e il piccolo era stato ucciso dal morso di un serpente. Licurgo aveva condannato a morte Isifile, ma i suoi figli Toante e Euneo l'avevano sottratta ai soldati e tratta in salvo.

Al v. 98 li altri miei miglior significa «gli altri (poeti) migliori di me».

Il v. 105 indica una formula di giuramento, con cui Dante rende credibili le sue parole a Guinizelli.

I vv. 118-119 sono stati interpretati nel senso che Arnaut avrebbe scritto egli stesso prose di romanzi, ma ciò non ha conferme dirette; si pensa dunque che Dante intenda dire che il trovatore primeggiò nella letteratura in lingua d'oc e d'oïl, quest'ultima indicata attraverso le opere narrative come i romanzi cortesi, che in realtà erano scritti in versi (Dante li conosceva attraverso tardi volgarizzamenti in prosa).

Il chiostro / nel quale Cristo è abate del collegio (vv. 128-129) è naturalmente il Paradiso. Il v. 131 allude forse al fatto che del Pater noster non dovrà essere recitato l'ultimo versetto, come fanno i superbi in XI, 19-24.

L'espressione ai vv. 133-134 è poco chiara e indica forse che Guido cede il passo ad Arnaut che gli è vicino.

I versi in volgare occitanico di Arnaut iniziano con un'espressione (v. 140) che è ripresa da una canzone di Folchetto di Marsiglia, Tan m'abeliis l'amoros pensamen. Anche il v. 142 ne ricorda uno di Arnaut, Ieu sui Arnautz qu'amas l'aura.

Al v. 143 folor è termine tecnico della poesia provenzale, per indicare l'amore sensuale.

Alcuni mss. leggono al v. 144 jorn al posto di joi, mentre l'accostamento jausen / joi è decisamente più ricercato.

Al v. 145 valor può indicare Dio, ma anche la virtù rappresentata da Beatrice che attende Dante al som de l'escalina.

I vv. 7-8 vogliono dire che Dante, proiettando la propria ombra sulla fiamma, la rende di un rosso più cupo, mentre essa era sbiadita dalla luce del sole; ciò induce le anime ad accorgersi che Dante è vivo.

La sete citata al v. 18 è sicuramente la sete di sapere (come al v. 20), anche se alcuni commentatori hanno pensato che l'ardere della fiamma provochi nelle anime la sete come aggiunta di pena, cosa di cui non ci sono conferme.

La similitudine ai vv. 34-36 relativa alle formiche che si toccano il muso a vicenda è tratta da Ovidio, Met., VII, 624-626, anche se si è visto un richiamo a Plinio il Vecchio (Nat. Hist., XI, 39). La schiera bruna rimanda a Aen., IV, 404 (nigrum agmen).

Soddoma e Gomorra sono ovviamente le due città bibliche (Gen., XVIII, 20 ss.) dedite al vizio della sodomia e per questo distrutte da Dio con una pioggia di fuoco.

La similitudine delle gru (vv. 43-45) che si dividono in due schiere dirette ai monti Rifei, a nord, e ai deserti del sud, è ovviamente ipotetica e lo dimostra il verbo al congiuntivo (come grue ch[e]... volasser); forse Dante ha voluto sottolineare il peccato contro natura dei sodomiti, così come innaturale sarebbe il volo delle gru verso i paesi freddi.

Il senso del v. 48 (e al gridar che più lor si convene) non è chiarissimo e si può forse riferire agli esempi di castità che tutti i lussuriosi gridano alternandoli al canto dell'inno Summae Deus clementiae, come descritto nel Canto XXV. I penitenti griderebbero gli esempi di lussuria punita solo quando le due schiere si incontrano, come descritto qui.

Al v. 73 marche indica il regno del Purgatorio, come in XIX, 45.

I vv. 76-78 alludono a un aneddoto riportato, tra gli altri da Svetonio, secondo cui Cesare venne apostrofato da un certo Ottavio con l'epiteto di

«regina» per via dei rapporti che il dittatore avrebbe avuto con Nicomede, re di Bitinia (Caes., 49). Dante cita probabilmente da Uguccione da Pisa (Magnae derivationes, s.v. Triumphus) che in proposito dice: Caesari triumphanti fertur quidam dixisse... "Aperite portas regi calvo et reginae Bitiniae"... et alius de eodem vitio: "Ave rex et regina!" («Si narra che un tale disse a Cesare, al momento del trionfo: "Aprite le porte al re calvo e alla regina di Bitinia" e un altro sullo stesso vizio: "Salute, re e regina!»). Dante non credeva sicuramente a questa taccia, altrimenti non avrebbe posto Cesare nel Limbo.

Ermafrodito (v. 82) fu il mitico figlio di Mercurio e Venere, che si unì alla ninfa Salmace così strettamente da formare un solo corpo con gli attributi di entrambi i sessi (Ovidio, Met., IV, 288 ss.). Guido intende dire che il suo peccato fu di natura eterosessuale.

Il v. 91 (Farotti ben di me volere scemo) non è chiarissimo nella costruzione e vuol dire forse «farò mancante il tuo volere di me», cioè soddisferò la tua volontà di sapere chi sono.

I vv. 94-96 alludono all'episodio della Tebaide (V, 720 ss.) in cui si narra che la schiava Isifile aveva ricevuto da Licurgo, re di Nemea, l'incarico di badare al figlioletto Ofelte; l'aveva lasciato incustodito per mostrare ai Greci la fonte di Langia e il piccolo era stato ucciso dal morso di un serpente. Licurgo aveva condannato a morte Isifile, ma i suoi figli Toante e Euneo l'avevano sottratta ai soldati e tratta in salvo.

Al v. 98 li altri miei miglior significa «gli altri (poeti) migliori di me».

Il v. 105 indica una formula di giuramento, con cui Dante rende credibili le sue parole a Guinizelli.

I vv. 118-119 sono stati interpretati nel senso che Arnaut avrebbe scritto egli stesso prose di romanzi, ma ciò non ha conferme dirette; si pensa dunque che Dante intenda dire che il trovatore primeggiò nella letteratura in lingua d'oc e d'oïl, quest'ultima indicata attraverso le opere narrative come i romanzi cortesi, che in realtà erano scritti in versi (Dante li conosceva attraverso tardi volgarizzamenti in prosa).

Il chiostro / nel quale Cristo è abate del collegio (vv. 128-129) è naturalmente il Paradiso. Il v. 131 allude forse al fatto che del Pater noster non dovrà essere recitato l'ultimo versetto, come fanno i superbi in XI, 19-24.

L'espressione ai vv. 133-134 è poco chiara e indica forse che Guido cede il passo ad Arnaut che gli è vicino.

I versi in volgare occitanico di Arnaut iniziano con un'espressione (v. 140) che è ripresa da una canzone di Folchetto di Marsiglia, Tan m'abeliis l'amoros pensamen. Anche il v. 142 ne ricorda uno di Arnaut, Ieu sui Arnautz qu'amas l'aura.

Al v. 143 folor è termine tecnico della poesia provenzale, per indicare l'amore sensuale.

Alcuni mss. leggono al v. 144 jorn al posto di joi, mentre l'accostamento jausen / joi è decisamente più ricercato.

Al v. 145 valor può indicare Dio, ma anche la virtù rappresentata da Beatrice che attende Dante al som de l'escalina.

Testo

Mentre che sì per l’orlo,

uno innanzi altro,

ce n’andavamo, e spesso il buon maestro diceami: «Guarda: giovi ch’io ti scaltro»; 3 feriami il sole in su l’omero destro, che già, raggiando, tutto l’occidente mutava in bianco aspetto di cilestro; 6 e io facea con l’ombra più rovente parer la fiamma; e pur a tanto indizio vidi molt’ombre, andando, poner mente. 9 Questa fu la cagion che diede inizio loro a parlar di me; e cominciarsi a dir: «Colui non par corpo fittizio»; 12 poi verso me, quanto potean farsi, certi si fero, sempre con riguardo di non uscir dove non fosser arsi. 15 «O tu che vai, non per esser più tardo, ma forse reverente, a li altri dopo, rispondi a me che ’n sete e ’n foco ardo. 18 Né solo a me la tua risposta è uopo; ché tutti questi n’hanno maggior sete che d’acqua fredda Indo o Etïopo. 21 Dinne com’è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte intrato dentro da la rete». 24 Sì mi parlava un d’essi; e io mi fora già manifesto, s’io non fossi atteso ad altra novità ch’apparve allora; 27 ché per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. 30 Lì veggio d’ogne parte farsi presta ciascun’ombra e basciarsi una con una sanza restar, contente a brieve festa; 33 così per entro loro schiera bruna s’ammusa l’una con l’altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. 36 Tosto che parton l’accoglienza amica, prima che ’l primo passo lì trascorra, sopragridar ciascuna s’affatica: 39 la nova gente: «Soddoma e Gomorra»; e l’altra: «Ne la vacca entra Pasife, perché ’l torello a sua lussuria corra». 42 Poi, come grue ch’a le montagne Rife volasser parte, e parte inver’ l’arene, queste del gel, quelle del sole schife, 45 l’una gente sen va, l’altra sen vene; e tornan, lagrimando, a’ primi canti e al gridar che più lor si convene; 48 e raccostansi a me, come davanti, essi medesmi che m’avean pregato, attenti ad ascoltar ne’ lor sembianti. 51 Io, che due volte avea visto lor grato, incominciai: «O anime sicure d’aver, quando che sia, di pace stato, 54 non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. 57 Quinci sù vo per non esser più cieco; donna è di sopra che m’acquista grazia, per che ’l mortal per vostro mondo reco. 60 Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che ’l ciel v’alberghi ch’è pien d’amore e più ampio si spazia, 63 ditemi, acciò ch’ancor carte ne verghi, chi siete voi, e chi è quella turba che se ne va di retro a’ vostri terghi». 66 Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico s’inurba, 69 che ciascun’ombra fece in sua paruta; ma poi che furon di stupore scarche, lo qual ne li alti cuor tosto s’attuta, 72 «Beato te, che de le nostre marche», ricominciò colei che pria m’inchiese, «per morir meglio, esperienza imbarche! 75 La gente che non vien con noi, offese di ciò per che già Cesar, triunfando, ‘Regina’ contra sé chiamar s’intese: 78 però si parton ‘Soddoma’ gridando, rimproverando a sé, com’hai udito, e aiutan l’arsura vergognando. 81 Nostro peccato fu ermafrodito; ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l’appetito, 84 in obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci, il nome di colei che s’imbestiò ne le ’mbestiate schegge. 87 Or sai nostri atti e di che fummo rei: se forse a nome vuo’ saper chi semo, tempo non è di dire, e non saprei. 90 Farotti ben di me volere scemo: son Guido Guinizzelli; e già mi purgo per ben dolermi prima ch’a lo stremo». 93 Quali ne la tristizia di Ligurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi fec’io, ma non a tanto insurgo, 96 quand’io odo nomar sé stesso il padre mio e de li altri miei miglior che mai rime d’amore usar dolci e leggiadre; 99 e sanza udire e dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui, né, per lo foco, in là più m’appressai. 102 Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m’offersi pronto al suo servigio con l’affermar che fa credere altrui. 105 Ed elli a me: «Tu lasci tal vestigio, per quel ch’i’ odo, in me, e tanto chiaro, che Leté nol può tòrre né far bigio. 108 Ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi che è cagion per che dimostri nel dire e nel guardar d’avermi caro». 111 E io a lui: «Li dolci detti vostri, che, quanto durerà l’uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri». 114 «O frate», disse, «questi ch’io ti cerno col dito», e additò un spirto innanzi, «fu miglior fabbro del parlar materno. 117 Versi d’amore e prose di romanzi soverchiò tutti; e lascia dir li stolti che quel di Lemosì credon ch’avanzi. 120 A voce più ch’al ver drizzan li volti, e così ferman sua oppinione prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti. 123 Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido pur lui dando pregio, fin che l’ha vinto il ver con più persone. 126 Or se tu hai sì ampio privilegio, che licito ti sia l’andare al chiostro nel quale è Cristo abate del collegio, 129 falli per me un dir d’un paternostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro». 132 Poi, forse per dar luogo altrui secondo che presso avea, disparve per lo foco, come per l’acqua il pesce andando al fondo. 135 Io mi fei al mostrato innanzi un poco, e dissi ch’al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. 138 El cominciò liberamente a dire: «Tan m’abellis vostre cortes deman, qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. 141 Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; consiros vei la passada folor, e vei jausen lo joi qu’esper, denan. 144 Ara vos prec, per aquella valor que vos guida al som de l’escalina, sovenha vos a temps de ma dolor!». Poi s’ascose nel foco che li affina. 148 |

ParafrasiMentre procedevamo in quel modo lungo l'orlo della Cornice uno dietro l'altro, e spesso Virgilio mi diceva: «Sta' attento; ti sia utile il fatto che ti mostro la strada»;

la mia spalla destra era colpita dal sole, che ormai, coi suoi raggi, trasformava tutto l'occidente da azzurro a bianco; e io facevo diventare con la mia ombra più rossa la fiamma; e vidi molte anime, mentre camminavano, che si accorgevano di quell'indizio. Questo fu il motivo che le spinse a parlare di me; e cominciarono a dire: «Questi non sembra avere un corpo umbratile»; poi alcune, per quanto gli era concesso, si avvicinarono a me, sempre stando attente a non uscire dalla fiamma che li bruciava. «O tu che procedi dietro agli altri due, non per essere più lento, ma forse per deferenza, rispondi a me che ardo per il fuoco e per la sete di sapere. La tua risposta non è necessaria solo a me; infatti tutti questi penitenti ne hanno più sete di quanto gli abitanti dell'India o dell'Etiopia ne abbiano di acqua fredda. Dicci come è possibile che tu proietti un'ombra, come se tu non fossi ancora entrato nella rete della morte». Così uno dei penitenti mi parlava; e io mi sarei già manifestato, se non mi fossi rivolto a un'altra cosa nuova che proprio in quel momento apparve; infatti, in mezzo al muro di fiamme, giunse una schiera che volgeva il viso verso questa, la quale mi indusse a osservare meravigliato. Lì vidi ogni anima di entrambe le schiere affrettare il passo e baciarsi l'una con l'altra, senza fermarsi, contente per quel rapido saluto festoso; così le formiche, entro la loro schiera scura, si toccano il muso l'una con l'altra, forse per chiedersi informazioni sul cammino e sui frutti del loro lavoro. Non appena quelle liete accoglienze furono interrotte, prima ancora che le anime facessero un passo per allontanarsi, ognuna di esse gridava più che poteva: i nuovi arrivati gridavano: «Sodoma e Gomorra»; e gli altri: «Pasifae entra nella vacca di legno, perché il toro corra a soddisfare la sua lussuria». Poi, come gru che per assurdo si separassero, volando alcune verso i monti Rifei e le altre verso i deserti (le prime per evitare il sole, le altre il gelo), una schiera se ne va e l'altra procede in senso opposto; e, piangendo, tornano a ciò che cantavano prima, e alle grida che più si addicono loro; e quei penitenti che mi avevano pregato si riavvicinarono a me come prima, attenti nell'aspetto ad ascoltarmi. Io, che per due volte avevo visto ciò che desideravano, iniziai: «O anime certe di ottenere, quando sarà, la pace eterna, le mie membra non sono rimaste né acerbe né mature sulla Terra, ma sono qui con me, col loro sangue e le loro giunture. Da qui vado in alto per non essere più cieco (per ottenere la salvezza); più su c'è una donna (Beatrice) che mi procura la grazia divina, per cui porto il mio corpo attraverso il vostro mondo. Tuttavia (e possa il vostro più forte desiderio essere soddisfatto quanto prima, così che il cielo, pieno di amore e infinito, vi ospiti) ditemi, affinché io ne scriva una volta tornato nel mondo, chi siete voi, e chi è quella schiera che se ne va dietro le vostre spalle». Il montanaro, quando va in città rude e selvaggio e ammira ammutolito (i monumenti cittadini), non rimane meravigliato e istupidito in modo diverso da come fece ognuna di quelle anime nel proprio aspetto; ma dopo che ebbero lasciato lo stupore, che nei cuori nobili si attenua in fretta, quell'anima che prima mi aveva rivolto la sua domanda ricominciò: «Beato te, che per morir meglio (per essere salvo) acquisti esperienza del nostro mondo! La schiera che non viene con noi commise lo stesso peccato (sodomia) per cui Cesare, durante il trionfo, si sentì rivolgere l'appellativo di 'Regina': per questo se ne vanno gridando 'Sodoma', rimproverando se stesse come hai sentito, e accrescono la pena del fuoco con la vergogna. Il nostro peccato, invece, fu di natura eterosessuale; ma poiché non osservammo la legge umana, seguendo come bestie l'appetito dei sensi, per nostra vergogna quando ci separiamo gridiamo il nome di colei (Pasifae) che divenne una bestia nella falsa vacca di legno. Ora conosci il nostro comportamento e di cosa fummo colpevoli: se forse vuoi conoscere i nomi di tutti noi, non c'è il tempo di dirteli e io non saprei farlo. Esaudirò tale tuo desiderio solo riguardo me stesso: sono Guido Guinizelli, e sconto già qui la pena per essermi pentito prima della fine della mia vita». Come i due figli (di Isifile), a causa della crudeltà del tiranno Licurgo, si avvicinarono per rivedere la madre, così mi trovai io, ma non osai tanto (non mi avvicinai alle fiamme), quando udii presentarsi il padre mio e degli altri poeti migliori di me che mai scrissero versi d'amore dolci e leggiadri; e per un bel pezzo camminai osservandolo con ammirazione, senza dire e ascoltare nulla, né osai avvicinarmi di più per timore del fuoco. Dopo che fui soddisfatto di averlo osservato, mi offrii tutto pronto al suo servizio, con un giuramento che spinge le persone a credere alle parole. E lui a me: «Tu lasci in me un tale ricordo, per quello che sento, e così luminoso, che il Lete non potrà cancellarlo né sbiadirlo. Ma se le tue parole poco fa giurarono il vero, dimmi per quale ragione mostri di avermi caro nel parlare e nel guardarmi». E io a lui: «La ragione sono i vostri dolci versi, che, finché si userà il volgare, renderanno sempre preziosi i manoscritti che li conservano». Disse: «O fratello, costui che ti indico col dito», e mostrò uno spirito davanti a lui, «fu un migliore artefice del suo volgare materno. Superò tutti nel campo della poesia amorosa occitanica e nella letteratura narrativa oitanica; e lascia parlare gli stolti, che credono sia superato dal Limosino (Giraut de Bornelh). Essi drizzano gli sguardi alle voci più che alla verità, e così formano la loro opinione prima di ascoltare l'arte o la ragionevolezza. Così molti antichi fecero con Guittone, apprezzandolo per dare ascolto alle voci, finché la verità lo ha superato grazie all'opera di molti scrittori. Ora, se tu hai l'eccezionale privilegio di poter andare nel chiostro (Paradiso) dove Cristo è l'abate del collegio, recita davanti a lui per me un 'Pater noster', almeno per quanto è necessario a noi in Purgatorio, dove non abbiamo più il potere di peccare». Poi, forse per lasciare spazio a chi gli stava accanto, sparì nel fuoco come un pesce nell'acqua, quando va al fondo. Io mi avvicinai un poco allo spirito che aveva indicato prima, e dissi che il mio desiderio preparava una gradita accoglienza al suo nome (volevo sapere chi fosse). Lui cominciò volentieri a dire: «La vostra cortese domanda mi piace a tal punto, che non posso né voglio nascondere la mia identità. Io sono Arnaut, che piango e vado cantando; preoccupato guardo la mia passata follia d'amore, e vedo gioioso la gioia, che spero, davanti a me. Ora vi prego, per quella virtù che vi guida alla sommità di questa scala, di rammentarvi al momento opportuno del mio dolore!» Poi si nascose nel fuoco che li purifica. |