Inferno, Canto XII

Chirone con Achille (affresco a Napoli)

"... Pàrtiti, bestia, ché questi non vene

ammaestrato dalla tua sorella,

ma vassi per veder le vostre pene..."

...e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia

corrien centauri, armati di saette,

come solien nel mondo andare a caccia...

Io vidi gente sotto infino al ciglio;

e 'l gran centauro disse: "E' son tiranni

che dier nel sangue e ne l'aver di piglio..."

ammaestrato dalla tua sorella,

ma vassi per veder le vostre pene..."

...e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia

corrien centauri, armati di saette,

come solien nel mondo andare a caccia...

Io vidi gente sotto infino al ciglio;

e 'l gran centauro disse: "E' son tiranni

che dier nel sangue e ne l'aver di piglio..."

Argomento del Canto

Ingresso nel VII Cerchio. Incontro col Minotauro. Ingresso nel I girone, dove sono puniti i violenti contro il prossimo, immersi nel fiume di sangue Flegetonte. Incontro con i centauri,

tra cui Chirone, Folo, Nesso. Nesso porta Dante in groppa e gli mostra

tiranni, assassini e predoni, quindi guada il fiume e depone Dante

sull'altra sponda.

È la notte di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le quattro del mattino.

È la notte di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le quattro del mattino.

Il Minotauro (1-30)

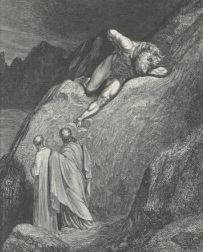

G. Doré, Il Minotauro

Il punto in cui Dante e Virgilio scendono dal VI al VII Cerchio è impervio, in quanto la discesa è simile alla frana che ha percosso il letto dell'Adige. Sull'estremità superiore di questa rovina c'è il Minotauro, che appena vede i due poeti si morde dalla rabbia. Virgilio gli grida che nessuno di loro è Teseo, l'eroe che uccise il mostro sulla Terra, e Dante non è qui su indicazione di Arianna ma per vedere le pene dei dannati. Il Minotauro si allontana saltellando, come un toro che ha ricevuto un colpo mortale, e i due poeti ne approfittano per allontanarsi e calarsi giù per lo scoscendimento della roccia.

Origine dei crolli all'Inferno (31-48)

Virgilio intuisce che Dante si sta chiedendo quale sia l'origine della ruina dove stava a guardia il Minotauro e spiega che la prima volta in cui è passato di lì (poco dopo la sua morte, quindi prima della nascita di Cristo) essa non c'era ancora. Però poco tempo prima che Cristo risorto traesse dal Limbo le anime dei patriarchi biblici, tutta la valle infernale tremò scossa da un terremoto fortissimo e fu questo a causare il crollo. Virgilio invita quindi Dante a guardare davanti a sé, dove c'è il fiume di sangue in cui sono immersi i violenti.

Origine dei crolli all'Inferno (31-48)

Virgilio intuisce che Dante si sta chiedendo quale sia l'origine della ruina dove stava a guardia il Minotauro e spiega che la prima volta in cui è passato di lì (poco dopo la sua morte, quindi prima della nascita di Cristo) essa non c'era ancora. Però poco tempo prima che Cristo risorto traesse dal Limbo le anime dei patriarchi biblici, tutta la valle infernale tremò scossa da un terremoto fortissimo e fu questo a causare il crollo. Virgilio invita quindi Dante a guardare davanti a sé, dove c'è il fiume di sangue in cui sono immersi i violenti.

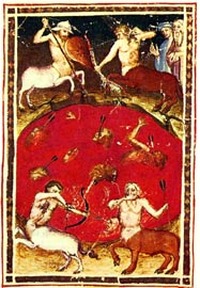

Il Flegetonte e i centauri (49-75)

Il Flegetonte (an. fior., 1400 ca.)

Dante obbedisce e vede un'ampia fossa a forma di semicerchio, in cui scorre un fiume di sangue bollente (il Flegetonte), e tra la parete del Cerchio e il fiume corrono dei centauri, armati di arco e frecce. I mostri si arrestano quando vedono arrivare i due poeti e tre di loro si staccano dalla schiera. Uno di loro chiede da lontano quale sia il peccato dei viaggiatori e li minaccia con l'arco. Virgilio risponde che spiegherà tutto al loro capo, Chirone, e poi dice a Dante che il centauro che ha parlato è Nesso, morto a causa di Deianira, mentre quello al centro è Chirone, che allevò Achille, e l'altro è Folo, uno dei più violenti. Intorno al fiume ce ne sono migliaia, col compito di colpire con le frecce i dannati che fuoriescono troppo dal sangue bollente.

Incontro con Chirone (76-99)

I due poeti si avvicinano ai centauri e Chirone minaccia di colpirli con una freccia, indicando ai compagni che Dante è ancora vivo. Virgilio spiega che il suo compito è mostrare al discepolo l'Inferno, poiché questo è il volere divino e Dante non è un ladrone, né lui stesso un malfattore. Virgilio chiede poi a Chirone di incaricare uno dei compagni di portare in groppa Dante e fargli attraversare il Flegetonte, dal momento che Dante ha un corpo fisico. Chirone si volta alla sua destra e incarica Nesso di guidare i due poeti fino al guado.

Incontro con Chirone (76-99)

I due poeti si avvicinano ai centauri e Chirone minaccia di colpirli con una freccia, indicando ai compagni che Dante è ancora vivo. Virgilio spiega che il suo compito è mostrare al discepolo l'Inferno, poiché questo è il volere divino e Dante non è un ladrone, né lui stesso un malfattore. Virgilio chiede poi a Chirone di incaricare uno dei compagni di portare in groppa Dante e fargli attraversare il Flegetonte, dal momento che Dante ha un corpo fisico. Chirone si volta alla sua destra e incarica Nesso di guidare i due poeti fino al guado.

Nesso mostra a Dante i violenti (100-139)

Il centauro Nesso (min. ferrarese, XV sec.)

Nesso obbedisce e scorta Dante e Virgilio lungo il Flegetonte, dove i dannati immersi nel sangue levano alte grida. Il centauro indica a Dante spiriti immersi sino alle ciglia e spiega che sono tiranni, tra i quali indica un Alessadro, Dionisio di Siracusa, Ezzelino da Romano, Òbizzo d'Este. Più avanti Dante vede dei dannati immersi sino alla gola nel bulicame, tra cui Nesso indica Guido di Montfort che uccise a Viterbo Enrico, cugino del re d'Inghilterra. Altri dannati emergono fino al petto e tra questi Dante riconosce più di uno, altri ancora sono immersi sino ai piedi.

Dopo che ha fatto salire sulla sua groppa Dante e ha iniziato ad attraversare il Flegetonte, Nesso spiega che il livello del fiume si abbassa progressivamente, sino a ricongiungersi al punto opposto dove invece è più profondo e dove sono puniti i tiranni. Nel punto di maggior profondità sono immersi Attila, Pirro, Sesto Pompeo, Riniero da Corneto e Rinieri dei Pazzi. Dopo essere giunto sull'altra sponda, il centauro torna da dove è venuto.

Dopo che ha fatto salire sulla sua groppa Dante e ha iniziato ad attraversare il Flegetonte, Nesso spiega che il livello del fiume si abbassa progressivamente, sino a ricongiungersi al punto opposto dove invece è più profondo e dove sono puniti i tiranni. Nel punto di maggior profondità sono immersi Attila, Pirro, Sesto Pompeo, Riniero da Corneto e Rinieri dei Pazzi. Dopo essere giunto sull'altra sponda, il centauro torna da dove è venuto.

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto del Canto, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

|

Interpretazione complessiva

La violenza è il tema dominante dell'episodio e ciò è evidente fin dall'inizio, con la comparsa del Minotauro. Il mostro, per metà uomo e per metà toro, è simbolo della violenza che è il peccato di chi, pur dotato di ragione umana, si è abbandonato a istinti bestiali e ha arrecato danno al prossimo, nella persona fisica o nei beni. Il Minotauro, che probabilmente è custode di tutto il VII Cerchio e non solo del primo girone dove sono puniti assassini e predoni, tenta di ostacolare il passaggio dei due poeti come altre figure demoniache già viste in precedenza, ma è ammansito da Virgilio che gli ricorda la morte inflittagli da Teseo nel mondo. Il maestro spiega inoltre a Dante che la causa del crollo rovinoso dove i due devono scendere è il terremoto che scosse tutta la Terra il giorno della morte di Cristo, mentre non c'era ancora quando lui passò di lì la prima volta, evocato dalla maga Eritone (il fatto avvenne poco dopo la morte di Virgilio, quindi ben prima della nascita del Messia). Lo stesso terremoto causò anche il crollo dei ponti che congiungono la V alla VI Bolgia dell'VIII Cerchio, e forse della ruina descritta nel II Cerchio.

I veri custodi del primo girone sono in realtà i centauri, altre creature del mito classico che, al pari del Minotauro, condividono natura umana e bestiale. Se nell'antichità erano considerati esseri saggi e sapienti (Chirone fu ad esempio il precettore di Achille), nel Medioevo erano invece spesso demonizzati per la loro immagine di cacciatori armati di arco e frecce, che li accostava a certe immagini di cacciatori diabolici di cui ci sono vari esempi nell'iconografia cristiana. La loro funzione è di impedire ai dannati, immersi nel fiume di sangue, di emergere dal bulicame più di quanto abbia stabilito la giustizia divina, compito che essi assolvono saettando gli spiriti che cercano di trasgredire. A differenza del Minotauro e di altri diavoli dell'Inferno dantesco (quelli della città di Dite o i Malebranche), i centauri saranno molto collaborativi con Dante e uno di loro, Nesso, lo porterà addirittura in groppa per consentirgli di guadare il fiume di sangue.

Il Canto presenta una nutrita serie di esempi di violenti contro il prossimo, tra cui spiccano soprattutto i tiranni. È implicita una critica di Dante contro quei regimi politici che sfociavano nell'oppressione al popolo, presente anche in altri passi del poema, e che qui individua esempi tratti da varie epoche storiche: i tiranni del tempo di Dante sono comunque più numerosi, così come gli esempi di ladroni e assassini (tra questi spicca l'uccisore di Enrico, nipote del re d'Inghilterra, fatto che avvenne a Viterbo nel 1271; Dante dichiara inoltre che il tiranno Òbizzo d'Este fu assassinato dal figlio Azzo VIII, affermazione coraggiosa visto che l'uomo sarebbe morto soltanto nel 1308 ed era quindi ancor vivo quando l'Inferno cominciò a circolare).

Il Flegetonte è uno dei quattro fiumi infernali (gli altri sono l'Acheronte e lo Stige, già visti, e il quarto sarà il Cocito), formato da sangue bollente in cui i violenti sono immersi in misura diversa a seconda del peccato commesso: i tiranni fino agli occhi, gli assassini fino al collo, i predoni e i ladroni da strada fino al petto, altri ancora fino ai piedi (questo è il punto in cui il sangue è più basso, dove Nesso può effettuare il guado). Il fiume non è esplicitamente nominato in questo Canto, ma sarà illustrato a Dante da Virgilio nel Canto XIV (115 ss.), nel corso della sua digressione sull'origine dei fiumi infernali.

I veri custodi del primo girone sono in realtà i centauri, altre creature del mito classico che, al pari del Minotauro, condividono natura umana e bestiale. Se nell'antichità erano considerati esseri saggi e sapienti (Chirone fu ad esempio il precettore di Achille), nel Medioevo erano invece spesso demonizzati per la loro immagine di cacciatori armati di arco e frecce, che li accostava a certe immagini di cacciatori diabolici di cui ci sono vari esempi nell'iconografia cristiana. La loro funzione è di impedire ai dannati, immersi nel fiume di sangue, di emergere dal bulicame più di quanto abbia stabilito la giustizia divina, compito che essi assolvono saettando gli spiriti che cercano di trasgredire. A differenza del Minotauro e di altri diavoli dell'Inferno dantesco (quelli della città di Dite o i Malebranche), i centauri saranno molto collaborativi con Dante e uno di loro, Nesso, lo porterà addirittura in groppa per consentirgli di guadare il fiume di sangue.

Il Canto presenta una nutrita serie di esempi di violenti contro il prossimo, tra cui spiccano soprattutto i tiranni. È implicita una critica di Dante contro quei regimi politici che sfociavano nell'oppressione al popolo, presente anche in altri passi del poema, e che qui individua esempi tratti da varie epoche storiche: i tiranni del tempo di Dante sono comunque più numerosi, così come gli esempi di ladroni e assassini (tra questi spicca l'uccisore di Enrico, nipote del re d'Inghilterra, fatto che avvenne a Viterbo nel 1271; Dante dichiara inoltre che il tiranno Òbizzo d'Este fu assassinato dal figlio Azzo VIII, affermazione coraggiosa visto che l'uomo sarebbe morto soltanto nel 1308 ed era quindi ancor vivo quando l'Inferno cominciò a circolare).

Il Flegetonte è uno dei quattro fiumi infernali (gli altri sono l'Acheronte e lo Stige, già visti, e il quarto sarà il Cocito), formato da sangue bollente in cui i violenti sono immersi in misura diversa a seconda del peccato commesso: i tiranni fino agli occhi, gli assassini fino al collo, i predoni e i ladroni da strada fino al petto, altri ancora fino ai piedi (questo è il punto in cui il sangue è più basso, dove Nesso può effettuare il guado). Il fiume non è esplicitamente nominato in questo Canto, ma sarà illustrato a Dante da Virgilio nel Canto XIV (115 ss.), nel corso della sua digressione sull'origine dei fiumi infernali.

Note e passi controversi

La ruina citata come esempio di quella infernale ai vv. 4-9 è probabilmente la frana precipitata nella valle di Rovereto fino al letto dell'Adige, almeno quattro secoli prima di Dante (i cosiddetti slavini di Marco). Non è escluso che Dante l'abbia vista coi suoi occhi durante un soggiorno nel castello di Lizzana, ospite dei conti di Castelbarco amici degli Scaligeri, ma l'origine è probabilmente un passo di Alberto Magno (De meteoris, III, 3) dove la frana è descritta quasi con le stesse parole.

Il duca d'Atene (v. 17) è naturalmente Teseo, figlio del re ateniese Egeo che secondo il mito classico uccise il Minotauro con l'aiuto di Arianna, la figlia di Minosse.

L'altra fiata (v. 34) in cui Virgilio è sceso nel basso Inferno è la stessa occasione ricordata in IX, 22-27.

I vv. 37-39 alludono alla discesa di Cristo trionfante all'Inferno dopo la sua Resurrezione, occasione in cui trasse dal Limbo (il cerchio superno) le anime dei patriarchi biblici (la gran preda).

Al v. 40 feda è lat. per «sozza».

I vv. 41-42 fanno riferimento alla dottrina di Empedocle, secondo cui l'ordine dell'universo era causato dall'odio tra gli elementi, mentre l'amore li farebbe invece rimescolare causando il caos.

I vv. 67-69 alludono al racconto di Ovidio (Met., IX, 101 ss.) secondo cui il centauro Nesso tentò di rapire Deianira, moglie di Ercole, mentre la portava in groppa facendole attraversare il fiume Eveno; l'eroe lo uccise, ma Nesso in punto di morte diede a Deianira la tunica intrisa di sangue avvelenato, facendole credere che essa avesse il dono di fare innamorare chi se ne vestiva. Quando la donna la fece indossare ad Ercole che si era innamorato di Iole, l'eroe morì.

Folo (v. 72) era uno dei centauri più violenti, che alle nozze di Ippodamia e Piritoo tentò insieme ai compagni di rapire la sposa e venne ucciso da Teseo.

Il termine soletto riferito a Dante (v. 85) indica che il poeta è l'unico a cui è concesso il privilegio di questo viaggio nell'Aldilà.

I vv. 88-90 ricordano quando Beatrice si recò nel Limbo per invocare l'aiuto di Virgilio per Dante (II, 52 ss.).

Al v. 93 a provo (dal lat. ad prope) indica «da vicino».

L'Alessandro citato al v. 107 potrebbe essere Alessandro Magno, ma anche Alessandro di Fere in Tessaglia.

Al v. 117 bulicame si riferisce a una sorgente d'acqua calda che sgorgava vicino a Viterbo, qui citata per indicare il Flegetonte (cfr. XIV, 79).

Il duca d'Atene (v. 17) è naturalmente Teseo, figlio del re ateniese Egeo che secondo il mito classico uccise il Minotauro con l'aiuto di Arianna, la figlia di Minosse.

L'altra fiata (v. 34) in cui Virgilio è sceso nel basso Inferno è la stessa occasione ricordata in IX, 22-27.

I vv. 37-39 alludono alla discesa di Cristo trionfante all'Inferno dopo la sua Resurrezione, occasione in cui trasse dal Limbo (il cerchio superno) le anime dei patriarchi biblici (la gran preda).

Al v. 40 feda è lat. per «sozza».

I vv. 41-42 fanno riferimento alla dottrina di Empedocle, secondo cui l'ordine dell'universo era causato dall'odio tra gli elementi, mentre l'amore li farebbe invece rimescolare causando il caos.

I vv. 67-69 alludono al racconto di Ovidio (Met., IX, 101 ss.) secondo cui il centauro Nesso tentò di rapire Deianira, moglie di Ercole, mentre la portava in groppa facendole attraversare il fiume Eveno; l'eroe lo uccise, ma Nesso in punto di morte diede a Deianira la tunica intrisa di sangue avvelenato, facendole credere che essa avesse il dono di fare innamorare chi se ne vestiva. Quando la donna la fece indossare ad Ercole che si era innamorato di Iole, l'eroe morì.

Folo (v. 72) era uno dei centauri più violenti, che alle nozze di Ippodamia e Piritoo tentò insieme ai compagni di rapire la sposa e venne ucciso da Teseo.

Il termine soletto riferito a Dante (v. 85) indica che il poeta è l'unico a cui è concesso il privilegio di questo viaggio nell'Aldilà.

I vv. 88-90 ricordano quando Beatrice si recò nel Limbo per invocare l'aiuto di Virgilio per Dante (II, 52 ss.).

Al v. 93 a provo (dal lat. ad prope) indica «da vicino».

L'Alessandro citato al v. 107 potrebbe essere Alessandro Magno, ma anche Alessandro di Fere in Tessaglia.

Al v. 117 bulicame si riferisce a una sorgente d'acqua calda che sgorgava vicino a Viterbo, qui citata per indicare il Flegetonte (cfr. XIV, 79).

TestoEra lo loco ov’a scender la riva

venimmo, alpestro e, per quel che v’er’anco, tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva. 3 Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l’Adice percosse, o per tremoto o per sostegno manco, 6 che da cima del monte, onde si mosse, al piano è sì la roccia discoscesa, ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse: 9 cotal di quel burrato era la scesa; e ’n su la punta de la rotta lacca l’infamia di Creti era distesa 12 che fu concetta ne la falsa vacca; e quando vide noi, sé stesso morse, sì come quei cui l’ira dentro fiacca. 15 Lo savio mio inver’ lui gridò: «Forse tu credi che qui sia ’l duca d’Atene, che sù nel mondo la morte ti porse? 18 Pàrtiti, bestia: ché questi non vene ammaestrato da la tua sorella, ma vassi per veder le vostre pene». 21 Qual è quel toro che si slaccia in quella c’ha ricevuto già ’l colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, 24 vid’io lo Minotauro far cotale; e quello accorto gridò: «Corri al varco: mentre ch’e’ ’nfuria, è buon che tu ti cale». 27 Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre, che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo novo carco. 30 Io gia pensando; e quei disse: «Tu pensi forse a questa ruina ch’è guardata da quell’ira bestial ch’i’ ora spensi. 33 Or vo’ che sappi che l’altra fiata ch’i’ discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata. 36 Ma certo poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a Dite del cerchio superno, 39 da tutte parti l’alta valle feda tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo sentisse amor, per lo qual è chi creda 42 più volte il mondo in caòsso converso; e in quel punto questa vecchia roccia, qui e altrove, tal fece riverso. 45 Ma ficca li occhi a valle, ché s’approccia la riviera del sangue in la qual bolle qual che per violenza in altrui noccia». 48 Oh cieca cupidigia e ira folle, che sì ci sproni ne la vita corta, e ne l’etterna poi sì mal c’immolle! 51 Io vidi un’ampia fossa in arco torta, come quella che tutto ’l piano abbraccia, secondo ch’avea detto la mia scorta; 54 e tra ’l piè de la ripa ed essa, in traccia corrien centauri, armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. 57 Veggendoci calar, ciascun ristette, e de la schiera tre si dipartiro con archi e asticciuole prima elette; 60 e l’un gridò da lungi: «A qual martiro venite voi che scendete la costa? Ditel costinci; se non, l’arco tiro». 63 Lo mio maestro disse: «La risposta farem noi a Chirón costà di presso: mal fu la voglia tua sempre sì tosta». 66 Poi mi tentò, e disse: «Quelli è Nesso, che morì per la bella Deianira e fé di sé la vendetta elli stesso. 69 E quel di mezzo, ch’al petto si mira, è il gran Chirón, il qual nodrì Achille; quell’altro è Folo, che fu sì pien d’ira. 72 Dintorno al fosso vanno a mille a mille, saettando qual anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille». 75 Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle: Chirón prese uno strale, e con la cocca fece la barba in dietro a le mascelle. 78 Quando s’ebbe scoperta la gran bocca, disse a’ compagni: «Siete voi accorti che quel di retro move ciò ch’el tocca? 81 Così non soglion far li piè d’i morti». E ’l mio buon duca, che già li er’al petto, dove le due nature son consorti, 84 rispuose: «Ben è vivo, e sì soletto mostrar li mi convien la valle buia; necessità ’l ci ’nduce, e non diletto. 87 Tal si partì da cantare alleluia che mi commise quest’officio novo: non è ladron, né io anima fuia. 90 Ma per quella virtù per cu’ io movo li passi miei per sì selvaggia strada, danne un de’ tuoi, a cui noi siamo a provo, 93 e che ne mostri là dove si guada e che porti costui in su la groppa, ché non è spirto che per l’aere vada». 96 Chirón si volse in su la destra poppa, e disse a Nesso: «Torna, e sì li guida, e fa cansar s’altra schiera v’intoppa». 99 Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facieno alte strida. 102 Io vidi gente sotto infino al ciglio; e ’l gran centauro disse: «E’ son tiranni che dier nel sangue e ne l’aver di piglio. 105 Quivi si piangon li spietati danni; quivi è Alessandro, e Dionisio fero, che fé Cicilia aver dolorosi anni. 108 E quella fronte c’ha ’l pel così nero, è Azzolino; e quell’altro ch’è biondo, è Opizzo da Esti, il qual per vero 111 fu spento dal figliastro sù nel mondo». Allor mi volsi al poeta, e quei disse: «Questi ti sia or primo, e io secondo». 114 Poco più oltre il centauro s’affisse sovr’una gente che ’nfino a la gola parea che di quel bulicame uscisse. 117 Mostrocci un’ombra da l’un canto sola, dicendo: «Colui fesse in grembo a Dio lo cor che ’n su Tamisi ancor si cola». 120 Poi vidi gente che di fuor del rio tenean la testa e ancor tutto ’l casso; e di costoro assai riconobb’io. 123 Così a più a più si facea basso quel sangue, sì che cocea pur li piedi; e quindi fu del fosso il nostro passo. 126 «Sì come tu da questa parte vedi lo bulicame che sempre si scema», disse ’l centauro, «voglio che tu credi 129 che da quest’altra a più a più giù prema lo fondo suo, infin ch’el si raggiunge ove la tirannia convien che gema. 132 La divina giustizia di qua punge quell’Attila che fu flagello in terra e Pirro e Sesto; e in etterno munge 135 le lagrime, che col bollor diserra, a Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, che fecero a le strade tanta guerra». Poi si rivolse, e ripassossi ’l guazzo. 139 |

ParafrasiIl luogo dove giungemmo per scendere al Cerchio successivo era impervio, e, anche per ciò che vi era (il Minotauro), tale che nessuno vorrebbe vederlo.

Come quella frana che colpì il letto dell'Adige a sud di Trento, per un terremoto o per mancanza di sostegno, tale che dalla cima del monte da cui si mosse fino alla pianura la roccia è sì dirupata, ma darebbe accesso a qualcuno che scendesse dall'alto: così era la discesa di quel burrone infernale; e proprio all'inizio del dirupo era distesa la vergogna di Creta, che fu concepita nella finta vacca; e quando (il Minotauro) ci vide, si morse come colui che è sopraffatto dall'ira. Il mio maestro gridò verso di lui: «Forse credi che qui ci sia il duca d'Atene (Teseo), che nel mondo ti procurò la morte? Vattene via, bestia: infatti costui non viene seguendo le istruzioni di tua sorella (Arianna), ma va a vedere le vostre pene». Come il toro che si libera dai lacci nel momento in cui ha ricevuto il colpo mortale, e non riesce a camminare ma barcolla qua e là, così vidi che faceva il Minotauro; e il saggio Virgilio gridò: «Corri al passaggio: è bene che tu scenda, mentre il mostro è in preda alla furia». Così ci incamminammo giù per il dirupo di quelle pietre, che spesso si muovevano sotto i miei piedi per il peso cui non erano abituate. Io andavo pensando, e Virgilio disse: «Tu pensi forse a questa frana, che è sorvegliata da quel mostro adirato che or ora ho ammansito. Ora voglio che tu sappia che l'altra volta in cui discesi quaggiù nel basso Inferno, quella roccia non era ancora crollata. Certo però poco prima, se capisco bene, che venisse Colui (Cristo risorto) che trasse dal I Cerchio gli spiriti dei patriarchi, la profonda valle fetida (l'Inferno) tremò da ogni parte, così che pensai che l'Universo sentisse amore, per il quale alcuni credono che il mondo più volte si sia convertito in caos; e in quell'istante questa vecchia roccia, qui e altrove, crollò. Ma spingi lo sguardo a valle, poiché si avvicina il fiume di sangue (Flegetonte) nel quale bolle chi nuoce agli altri per violenza». Oh cupidigia cieca e ira folle, che ci spingi così tanto nella nostra breve vita e poi in quella eterna ci immergi così atrocemente! Io vidi un ampio fossato a forma semicircolare, poiché circonda tutta la zona piana, proprio come mi aveva detto la mia guida; e tra la base della roccia e il fossato correvano in fila dei centauri, armati di arco e frecce, proprio come erano soliti nel mondo andare a caccia. Vedendoci scendere, ciascuno di loro si fermò e dalla schiera ne uscirono tre, con gli archi e le frecce che prima avevano scelto; e uno gridò da lontano: «A quale pena venite voi che scendete la china? Ditecelo da lì, altrimenti scaglio una freccia». Il mio maestro gli disse: «Daremo la risposta a Chirone, quando saremo vicini a lui: il tuo desiderio fu sempre così impulsivo e a tuo danno». Poi Virgilio mi prese per un braccio e disse: «Quello è Nesso, che morì per la bella Deianira e si vendicò da se stesso. E quello al centro, che si guarda il petto, è il grande Chirone, che fu precettore di Achille; l'altro è Folo, che fu così pieno d'ira. Intorno al fiume vanno a migliaia, colpendo con frecce ogni anima che esca dal sangue più di quanto la sua colpa le ha assegnato». Noi ci avvicinammo a quelle agili belve: Chirone prese una freccia e con la cocca spinse la barba indietro sulle mascelle. Dopo essersi scoperto la grande bocca, disse ai compagni: «Vi siete accorti che quello dietro (Dante) muove quello che tocca? I piedi dei morti, di solito, non fanno così». E il mio buon maestro, che era già vicino al suo petto dove le due nature (umana e equina) sono unite, rispose: «Certo, Dante è vivo e io devo mostrare solo a lui la valle oscura; la necessità lo spinge qui, non il piacere. Una persona (Beatrice) che lasciò il suo scanno in Paradiso mi affidò questo nuovo compito: lui non è un ladrone, né io un malfattore. Ma per quella potenza per cui io muovo i miei passi per un cammino così arduo, dacci uno dei tuoi centauri a cui possiamo stare vicini, perché ci mostri il punto in cui si guada il fiume e perché porti Dante sulla groppa, visto che lui non è uno spirito che può volare a mezz'aria». Chirone si voltò alla sua destra e disse a Nesso: «Torna indietro, e guidali, e fa' spostare quelli che vi ostacolano». Allora ci muovemmo seguendo quella guida fidata, lungo l'argine del fiume di sangue dove i dannati emettevano alte grida. Io vidi anime immerse fino alle ciglia; e il gran centauro disse: «Sono tiranni, che offesero gli altri nella persona e negli averi. Qui ci si pente dei danni inferti spietatamente; qui c'è Alessandro, e il feroce Dionisio che diede anni dolorosi alla Sicilia. E quel dannato che ha capelli così neri è Ezzelino (da Romano); l'altro che invece è biondo è Òbizzo d'Este, il quale veramente fu ucciso dal figliastro nel mondo terreno». Allora mi rivolsi al poeta, e lui disse: «Questi sia la tua prima guida, io sarò la seconda». Poco dopo il centauro si fermò presso dei dannati che sembravano uscire dal bulicame (sangue bollente) fino alla gola. Ci mostrò un'ombra isolata da un lato, dicendo: «Quello (Guido di Montfort) trafisse in chiesa il cuore che ancora oggi si venera sul Tamigi (Enrico, nipote del re d'Inghilterra)». Poi vidi dannati che tenevano fuori dal fiume la testa e tutto il petto; e di questi ne riconobbi alquanti. In quel punto il sangue diventava sempre più basso, così che cuoceva solo i piedi dei dannati; e noi guadammo il fiume da quella parte. Il centauro disse: «Così come tu vedi, da questa parte, che il bulicame (liquido bollente) man mano si abbassa, voglio che tu creda che che dall'altra parte il fiume abbassa progressivamente il fondale, finché raggiunge il punto dove i tiranni gemono. La divina giustizia da quel lato punisce Attila, che fu flagello sulla Terra, e Pirro e Sesto (Pompeo); e in eterno spreme fuori le lacrime, schiuse dal bollore, di Rinieri da Corneto, di Rinieri dei Pazzi, che fecero tanta guerra alle strade (come ladroni)». Poi si voltò e ripassò il pantano (fiume). |