Purgatorio, Canto XXIII

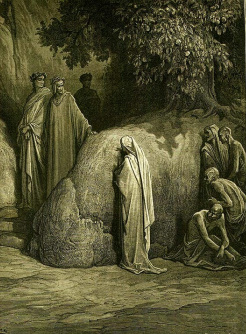

G. Doré, Forese Donati

Ne li occhi era ciascuna oscura e cava,

pallida ne la faccia, e tanto scema

che da l'ossa la pelle s'informava...

E io a lui: "Forese, da quel dì

nel qual mutasti mondo a miglior vita,

cinqu'anni non son vòlti infino a qui..."

"...Quai barbare fuor mai, quai saracine,

cui bisognasse, per farle ir coperte,

o spiritali o altre discipline? ..."

pallida ne la faccia, e tanto scema

che da l'ossa la pelle s'informava...

E io a lui: "Forese, da quel dì

nel qual mutasti mondo a miglior vita,

cinqu'anni non son vòlti infino a qui..."

"...Quai barbare fuor mai, quai saracine,

cui bisognasse, per farle ir coperte,

o spiritali o altre discipline? ..."

Argomento del Canto

Ancora nella VI Cornice. Descrizione della pena dei golosi. Incontro con Forese Donati. Rimprovero delle donne fiorentine. Dante presenta Virgilio e Stazio.

È mezzogiorno di martedì 12 aprile (o 29 marzo) del 1300.

È mezzogiorno di martedì 12 aprile (o 29 marzo) del 1300.

Arrivo di una schiera di golosi (1-36)

La 'Emme' gotica

Dante, appena entrato nella VI Cornice, guarda con attenzione tra le fronde dell'albero, quando Virgilio lo avverte che il tempo è poco ed è necessario procedere. Il poeta segue il maestro e Stazio che parlano tra loro, finché sente delle anime che cantano piangendo il Salmo Labia mea, Domine e ne chiede spiegazioni a Virgilio. Questi risponde che forse sono anime di penitenti e infatti poco dopo i tre sono raggiunti da una schiera di golosi, che procedono spediti e li guardano sorpresi, senza fermarsi. Ciascuno di loro ha il volto pallido e scavato dalla magrezza, al punto che la pelle aderisce tutta alle ossa del cranio; Erisìttone non dimagrì così tanto a causa del castigo di Cerere, mentre i golosi ricordano a Dante gli Ebrei che a Gerusalemme, durante l'assedio di Tito, furono indotti ad atti di cannibalismo. Il loro volto è così smunto che sembra di leggervi la parola OMO, e tutto ciò a causa del profumo dei frutti che pendono dall'albero e dell'acqua, che producono quell'effetto in modo incomprensibile all'uomo.

Incontro con Forese Donati (37-75)

S. Dalì, L'albero dei golosi

Mentre Dante si chiede quale sia la causa della magrezza delle anime, una di queste fissa il poeta con gli occhi che sporgono dal cranio, fino a emettere un grido di gioia per la grazia ricevuta. Dante non lo avrebbe mai riconosciuto dall'aspetto, ma la voce gli fa capire subito che quel penitente, benché irriconoscibile in volto, è l'amico Forese Donati. Egli prega il poeta di non badare al suo aspetto stravolto, bensì di spiegargli le ragioni della sua presenza lì e chi sono le due anime che lo accompagnano. Dante risponde che il volto scavato di Forese lo induce a piangere non meno del suo viso al momento della morte, quindi gli chiede la ragione per cui essi sono così smagriti, in quanto solo dopo aver soddisfatto questa sua curiosità egli potrà rispondere alla domanda dell'amico. Forese spiega che l'albero posto nella Cornice e l'acqua che sgorga dalla roccia hanno il potere di renderli così magri, poiché lui e tutte le altre anime scontano il peccato di gola. Il profumo dei frutti e la freschezza dell'acqua li tormentano con fame e sete, pena che è più volte ripetuta nel girare intorno alla Cornice, anche se i penitenti hanno desiderio di soffrire proprio come Cristo quando fu posto sulla croce.

Esaltazione di Nella. Condanna delle donne di Firenze (76-114)

Un'immagine di Firenze medievale

Dante ricorda che la morte di Forese è avvenuta meno di cinque anni prima, per cui, dal momento che l'amico peccò fino all'ultima ora e si pentì solo in punto di morte, non comprende come mai si trovi già in questa Cornice e non nell'Antipurgatorio. Forese spiega che ciò è stato possibile grazie alla moglie Nella, che dopo la sua morte ha rivolto le sue preghiere a Dio e gli ha permesso di salire direttamente alla VI Cornice, senza neppure trattenersi nelle altre. Nella è tanto più cara a Dio, in quanto a Firenze è ormai la sola donna che si comporti rettamente, poiché le donne della Barbagia sono assai più modeste e pudiche delle sue concittadine. Forese prevede che di lì a non molto tempo dal pulpito si dovrà proibire espressamente alle donne di Firenze di andare in giro a petto nudo; e quali donne, barbare o saracene, ebbero mai bisogno di un simile divieto? Ma se le Fiorentine sapessero cosa le attende, comincerebbero già a urlare, poiché Forese prevede che su di loro si abbatterà un terribile castigo nel giro di pochissimi anni. A questo punto Forese invita Dante a rivelare le ragioni della sua presenza, da vivo, in Purgatorio, per soddisfare la curiosità sua e di tutti gli altri penitenti che lo osservano stupiti.

Dante presenta Virgilio e Stazio (115-133)

Dante spiega a Forese che se ripensa allo stile di vita da loro tenuto negli ultimi anni, questo dovrebbe farlo rammaricare: pochi giorni prima Virgilio lo ha tratto da quella vita peccanimosa, quando in cielo c'era la luna piena, e lo ha condotto attraverso l'Inferno con il suo corpo in carne e ossa. In seguito Virgilio lo ha guidato su per la montagna del Purgatorio, e promette di fargli da scorta fino al momento in cui lo affiderà a Beatrice, che gli subentrerà nel ruolo di guida e lo sostituirà. Dante indica il maestro e ne dichiara il nome, poi presenta Stazio spiegando che è lui quel penitente che poco tempo prima ha terminato la sua espiazione e per il quale il monte è stato scosso dal terremoto.

Interpretazione complessiva

Il Canto forma con quello seguente un «dittico» che ha Forese Donati come protagonista, in maniera analoga ai Canti XXI-XXII che erano invece centrati su Stazio, proseguendo quel discorso intorno alla poesia che è iniziato con l'autore della Tebaide e continuerà negli episodi seguenti sino a culminare nell'incontro nell'Eden con Beatrice. Qui viene anzitutto presentata la pena particolarissima dei golosi, che si presentano a Dante dapprima con la voce cantando il Salmo Labia mea, Domine (si tratta del Salmo L che chiede a Dio di aprire la bocca del fedele per annunciarne le lodi, in contrasto con chi l'ha usata in vita per darsi smodatamente al cibo) e poi col loro aspetto stravolto, consumato da un'incredibile magrezza: Dante si sofferma sulla descrizione dei loro volti ossuti, in cui si potrebbe leggere la parola «OMO» formata dalla linea dei sopraccigli e del naso (la M maiuscola gotica) e dagli occhi (le due O che spesso venivano scritte negli spazi interni della M). I golosi vengono descritti con altre due similitudini tratte dall'ambito classico e giudaico, ovvero Erisìttone che avendo oltraggiato la dea Cerere fu da lei condannato a una fame perpetua che lo consumava, e gli Ebrei di Gerusalemme assediati da Tito nel 66-70 d.C. che, spinti dalla fame, si diedero ad atti di cannibalismo (Dante cita l'episodio raccontato da Flavio Giuseppe, di Maria di Eleazaro che divorò il proprio figlio). L'insistenza sulla fisicità di questa pena e dello stupore che genera in Dante è notevole, tanto da indurlo a chiederne spiegazione a Forese prima di rispondere alla sua domanda e da sollecitare la digressione di Stazio nel Canto XXV sulla generazione delle anime, per spiegare la formazione dei corpi umbratili dei penitenti.

L'incontro con Forese è naturalmente centrale nell'episodio ed ha caratteristiche simili agli episodi di Casella, Belacqua e Nino Visconti, anche se qui Dante si mostra particolarmente colpito dall'aspetto dell'amico che è reso irriconoscibile dalla sua magrezza. Forese è il primo di una serie di poeti che Dante incontrerà nei Canti XXIV e XXVI, avendo scambiato con lui i sonetti della famosa «Tenzone» che qui è indirettamente ricordata dal penitente attraverso la rievocazione della moglie Nella: dopo aver spiegato a Dante quale colpa si espia in questa Cornice e cosa provoca la loro pena, Forese dichiara che solo le devote preghiere della moglie gli hanno permesso di accedere direttamente alla Cornice senza attendere nell'Antipurgatorio (Forese era stato peccatore fino all'ultima ora e quindi Dante è stupito di vederlo lì, essendo morto meno di cinque anni prima). Le parole che Dante mette in bocca a Forese sulla sua vedovella, che dice di aver amato molto e che elogia come unico esempio di modestia tra le donne di Firenze, è evidentemente una sorta di ritrattazione delle ingiurie che aveva rivolto nella «Tenzone» all'amico-rivale, specie nel sonetto Chi udisse tossir la malfatata dove si diceva che la moglie di Forese giaceva sola nel letto, trascurata dal marito che si dedicava ad altre relazioni o all'arte del rubare, tanto che la donna era sempre raffreddata. Non è solo una riparazione che Dante fa alla memoria dell'amico defunto o a Nella, ma soprattutto un ripensamento di quella stagione di poesia comica che Dante aveva vissuto negli anni seguenti la morte di Beatrice e di cui Forese era stato in parte protagonista: la «Tenzone» era un aspetto di un più generale traviamento morale di Dante che egli qui rievoca anche nelle successive parole all'amico, quando gli ricorda il loro stile di vita disordinato e gaudente che poteva costargli la dannazione e dal quale lo ha tratto, pochi giorni prima, quel Virgilio che presenta poi a Forese e alle altre anime curiose di vederlo lì. Dante allude certamente ad amori sensuali e disordinati, di cui forse anche le «Rime petrose» sono una testimonianza e che gli saranno rimproverati da Beatrice nel loro incontro nell'Eden (specie quando parlerà della pargoletta, XXXI, 59), ma forse si riferisce anche a quel peccato di natura intellettuale che commise nell'affidarsi allo studio della filosofia a scapito della teologia rivelata, per cui il superamento della poesia comica è anche il riconoscimento della pericolosità sul piano morale di quella fase, come dimostra il fatto che qui si dice chiaramente che Virgilio (ragione naturale) lo conduce a Beatrice (teologia), la sola in grado di fargli completare il viaggio ultraterreno.

Il ricordo di Nella spinge poi Forese a lanciare una dura invettiva contro il malcostume delle donne di Firenze, ormai dedite a pratiche disoneste e diventate peggiori delle donne dell'arretrata Barbagia, al punto che la Chiesa dovrà proibire loro addirittura di andare in giro a seno scoperto. Non sappiamo a quali provvedimenti Dante faccia qui riferimento, né quale sia il tremendo castigo profetizzato da Forese e destinato a fare urlare di orrore le donne fiorentine (tra le varie ipotesi, forse la più probabile è la discesa in Italia di Arrigo VII di Lussemburgo e la riconquista, peraltro mai avvenuta, di Firenze); certo questa invettiva contro la decadenza morale della città si collega ad altre pagine del poema, soprattutto la rievocazione della Firenze antica da parte di Cacciaguida in Par., XV, 97 ss., dove parole di condanna sono rivolte ai costumi sfrenati delle donne del tempo di Dante. Cacciaguida dirà che la Firenze del XII sec. era sobria e pudica, che le donne non indossavano monili sgargianti o gonne ricamate, né la figlia faceva paura al padre per la dote che avrebbe dovuto assegnarle e per l'età precoce delle spose; le donne vegliavano amorevolmente i figli, lavoravano al telaio e vivevano in modo parco e modesto, simili alle antiche Romane da cui peraltro discendevano. La polemica di Dante contro il declino dei costumi è parte della condanna politica di Firenze che già ha pronunciato nell'invettiva all'Italia del Canto VI e sarà lo stesso Forese a tornare sull'argomento nel Canto seguente, quando parlerà della sorella Piccarda e del fratello Corso, esempi di virtù e pudicizia l'una e di malcostume politico l'altro, del quale profetizzerà la terribile morte e la dannazione. In questo contesto acquista grande rilievo la conclusione del Canto, con la presentazione di Virgilio e Stazio e, soprattutto, il racconto del viaggio di redenzione che Dante sta compiendo da vivo attraverso i regni dell'Oltretomba, che ha avuto come punto di partenza la vita scapestrata ben conosciuta da Forese (e che avvenne in quella stessa Firenze da lui criticata poco prima) e che avrà un primo punto di arrivo nell'incontro con Beatrice, ulteriore esempio di donna moralmente retta in contrasto con il malcostume che i versi precedenti hanno biasimato.

L'incontro con Forese è naturalmente centrale nell'episodio ed ha caratteristiche simili agli episodi di Casella, Belacqua e Nino Visconti, anche se qui Dante si mostra particolarmente colpito dall'aspetto dell'amico che è reso irriconoscibile dalla sua magrezza. Forese è il primo di una serie di poeti che Dante incontrerà nei Canti XXIV e XXVI, avendo scambiato con lui i sonetti della famosa «Tenzone» che qui è indirettamente ricordata dal penitente attraverso la rievocazione della moglie Nella: dopo aver spiegato a Dante quale colpa si espia in questa Cornice e cosa provoca la loro pena, Forese dichiara che solo le devote preghiere della moglie gli hanno permesso di accedere direttamente alla Cornice senza attendere nell'Antipurgatorio (Forese era stato peccatore fino all'ultima ora e quindi Dante è stupito di vederlo lì, essendo morto meno di cinque anni prima). Le parole che Dante mette in bocca a Forese sulla sua vedovella, che dice di aver amato molto e che elogia come unico esempio di modestia tra le donne di Firenze, è evidentemente una sorta di ritrattazione delle ingiurie che aveva rivolto nella «Tenzone» all'amico-rivale, specie nel sonetto Chi udisse tossir la malfatata dove si diceva che la moglie di Forese giaceva sola nel letto, trascurata dal marito che si dedicava ad altre relazioni o all'arte del rubare, tanto che la donna era sempre raffreddata. Non è solo una riparazione che Dante fa alla memoria dell'amico defunto o a Nella, ma soprattutto un ripensamento di quella stagione di poesia comica che Dante aveva vissuto negli anni seguenti la morte di Beatrice e di cui Forese era stato in parte protagonista: la «Tenzone» era un aspetto di un più generale traviamento morale di Dante che egli qui rievoca anche nelle successive parole all'amico, quando gli ricorda il loro stile di vita disordinato e gaudente che poteva costargli la dannazione e dal quale lo ha tratto, pochi giorni prima, quel Virgilio che presenta poi a Forese e alle altre anime curiose di vederlo lì. Dante allude certamente ad amori sensuali e disordinati, di cui forse anche le «Rime petrose» sono una testimonianza e che gli saranno rimproverati da Beatrice nel loro incontro nell'Eden (specie quando parlerà della pargoletta, XXXI, 59), ma forse si riferisce anche a quel peccato di natura intellettuale che commise nell'affidarsi allo studio della filosofia a scapito della teologia rivelata, per cui il superamento della poesia comica è anche il riconoscimento della pericolosità sul piano morale di quella fase, come dimostra il fatto che qui si dice chiaramente che Virgilio (ragione naturale) lo conduce a Beatrice (teologia), la sola in grado di fargli completare il viaggio ultraterreno.

Il ricordo di Nella spinge poi Forese a lanciare una dura invettiva contro il malcostume delle donne di Firenze, ormai dedite a pratiche disoneste e diventate peggiori delle donne dell'arretrata Barbagia, al punto che la Chiesa dovrà proibire loro addirittura di andare in giro a seno scoperto. Non sappiamo a quali provvedimenti Dante faccia qui riferimento, né quale sia il tremendo castigo profetizzato da Forese e destinato a fare urlare di orrore le donne fiorentine (tra le varie ipotesi, forse la più probabile è la discesa in Italia di Arrigo VII di Lussemburgo e la riconquista, peraltro mai avvenuta, di Firenze); certo questa invettiva contro la decadenza morale della città si collega ad altre pagine del poema, soprattutto la rievocazione della Firenze antica da parte di Cacciaguida in Par., XV, 97 ss., dove parole di condanna sono rivolte ai costumi sfrenati delle donne del tempo di Dante. Cacciaguida dirà che la Firenze del XII sec. era sobria e pudica, che le donne non indossavano monili sgargianti o gonne ricamate, né la figlia faceva paura al padre per la dote che avrebbe dovuto assegnarle e per l'età precoce delle spose; le donne vegliavano amorevolmente i figli, lavoravano al telaio e vivevano in modo parco e modesto, simili alle antiche Romane da cui peraltro discendevano. La polemica di Dante contro il declino dei costumi è parte della condanna politica di Firenze che già ha pronunciato nell'invettiva all'Italia del Canto VI e sarà lo stesso Forese a tornare sull'argomento nel Canto seguente, quando parlerà della sorella Piccarda e del fratello Corso, esempi di virtù e pudicizia l'una e di malcostume politico l'altro, del quale profetizzerà la terribile morte e la dannazione. In questo contesto acquista grande rilievo la conclusione del Canto, con la presentazione di Virgilio e Stazio e, soprattutto, il racconto del viaggio di redenzione che Dante sta compiendo da vivo attraverso i regni dell'Oltretomba, che ha avuto come punto di partenza la vita scapestrata ben conosciuta da Forese (e che avvenne in quella stessa Firenze da lui criticata poco prima) e che avrà un primo punto di arrivo nell'incontro con Beatrice, ulteriore esempio di donna moralmente retta in contrasto con il malcostume che i versi precedenti hanno biasimato.

Note e passi controversi

La forma Figliuole (v. 4) ha l'antica desinenza -e del vocativo latino ed è attestata anche indipendentemente dalla rima.

I golosi intonano il versetto 17 del Salmo L, che recita: Domine, labia mea aperies, et os meum adnuntiabit laudem tuam («O Signore, tu aprirai le mie labbra e la mia bocca annuncerà le tue lodi»). Dante crea evidentemente un contrasto tra chi usa la bocca per lodare Dio e chi, come i golosi in vita, l'ha usata per mangiare e bere smodatamente.

Erisìttone, citato al v. 26, era il mitico figlio di Triopa, re di Tessaglia, che aveva tagliato una quercia in un bosco sacro a Cerere; la dea lo aveva punito con una fame inestinguibile che lo consumò al punto di fargli addentare le proprie carni. La fonte è Ovidio (Met., VIII, 875-878: postquam consumpserat omnem / materiam... ipse suos artus lacero divellere morsu / coepit et infelix minuendo corpus alebat, «dopo che ebbe consumato ogni cosa, egli con spietati morsi iniziò a sbranare i suoi arti e l'infelice nutriva le sue membra smagrendole»).

Ai vv. 28-30 Dante cita Flavio Giuseppe, lo storico che nella Guerra giudaica narra il terribile assedio di Gerusalemme ad opera di Tito nel 66-70 d.C., nel quale gli assediati erano tormentati dalla fame (VI, 3).

Lo spazzo (v. 70) è lo spazio del ripiano della Cornice.

Il v. 74 allude alle parole pronunciate da Cristo sulla croce, ovvero: Elì, Elì, lamma sabachtani («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», Matth., XXVII, 46).

La Barbagia (v. 94) è una regione centrale della Sardegna, nota ai tempi di Dante per l'arretratezza dei suoi costumi. Forese la cita come esempio di barbarie paragonandola a quella fiorentina, probabilmente per la pseudo-etimologia Barbagia / barbaries (cfr. v. 103: quai barbare...).

Il v. 105 allude a pene e sanzioni date dalle autorità ecclesiastiche (spiritali... discipline) o da quelle civili (altre).

I vv. 110-111 indicano che il castigo contro le donne fiorentine non tarderà molti anni e giungerà prima che i bambini che dormono in culla raggiungano la pubertà (mettano cioè la barba sulle guance).

Al v. 119 l'altr'ier vale genericamente «alcuni giorni fa», in quanto l'incontro fra Dante e Virgilio nella selva avvenne la mattina dell'8 aprile 1300, mentre ora siamo a mezzogiorno del 12 aprile. Al v. 120 Dante ricorda che l'8 aprile c'era la luna piena, come già aveva detto Virgilio in Inf., XX, 127).

I golosi intonano il versetto 17 del Salmo L, che recita: Domine, labia mea aperies, et os meum adnuntiabit laudem tuam («O Signore, tu aprirai le mie labbra e la mia bocca annuncerà le tue lodi»). Dante crea evidentemente un contrasto tra chi usa la bocca per lodare Dio e chi, come i golosi in vita, l'ha usata per mangiare e bere smodatamente.

Erisìttone, citato al v. 26, era il mitico figlio di Triopa, re di Tessaglia, che aveva tagliato una quercia in un bosco sacro a Cerere; la dea lo aveva punito con una fame inestinguibile che lo consumò al punto di fargli addentare le proprie carni. La fonte è Ovidio (Met., VIII, 875-878: postquam consumpserat omnem / materiam... ipse suos artus lacero divellere morsu / coepit et infelix minuendo corpus alebat, «dopo che ebbe consumato ogni cosa, egli con spietati morsi iniziò a sbranare i suoi arti e l'infelice nutriva le sue membra smagrendole»).

Ai vv. 28-30 Dante cita Flavio Giuseppe, lo storico che nella Guerra giudaica narra il terribile assedio di Gerusalemme ad opera di Tito nel 66-70 d.C., nel quale gli assediati erano tormentati dalla fame (VI, 3).

Lo spazzo (v. 70) è lo spazio del ripiano della Cornice.

Il v. 74 allude alle parole pronunciate da Cristo sulla croce, ovvero: Elì, Elì, lamma sabachtani («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», Matth., XXVII, 46).

La Barbagia (v. 94) è una regione centrale della Sardegna, nota ai tempi di Dante per l'arretratezza dei suoi costumi. Forese la cita come esempio di barbarie paragonandola a quella fiorentina, probabilmente per la pseudo-etimologia Barbagia / barbaries (cfr. v. 103: quai barbare...).

Il v. 105 allude a pene e sanzioni date dalle autorità ecclesiastiche (spiritali... discipline) o da quelle civili (altre).

I vv. 110-111 indicano che il castigo contro le donne fiorentine non tarderà molti anni e giungerà prima che i bambini che dormono in culla raggiungano la pubertà (mettano cioè la barba sulle guance).

Al v. 119 l'altr'ier vale genericamente «alcuni giorni fa», in quanto l'incontro fra Dante e Virgilio nella selva avvenne la mattina dell'8 aprile 1300, mentre ora siamo a mezzogiorno del 12 aprile. Al v. 120 Dante ricorda che l'8 aprile c'era la luna piena, come già aveva detto Virgilio in Inf., XX, 127).

Testo

Mentre che li occhi

per la fronda verde

ficcava io sì come far suole chi dietro a li uccellin sua vita perde, 3 lo più che padre mi dicea: «Figliuole, vienne oramai, ché ‘l tempo che n’è imposto più utilmente compartir si vuole». 6 Io volsi ‘l viso, e ‘l passo non men tosto, appresso i savi, che parlavan sìe, che l’andar mi facean di nullo costo. 9 Ed ecco piangere e cantar s’udìe ‘Labia mea, Domine’ per modo tal, che diletto e doglia parturìe. 12 «O dolce padre, che è quel ch’i’ odo?», comincia’ io; ed elli: «Ombre che vanno forse di lor dover solvendo il nodo». 15 Sì come i peregrin pensosi fanno, giugnendo per cammin gente non nota, che si volgono ad essa e non restanno, 18 così di retro a noi, più tosto mota, venendo e trapassando ci ammirava d’anime turba tacita e devota. 21 Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, palida ne la faccia, e tanto scema, che da l’ossa la pelle s’informava. 24 Non credo che così a buccia strema Erisìttone fosse fatto secco, per digiunar, quando più n’ebbe tema. 27 Io dicea fra me stesso pensando: ‘Ecco la gente che perdé Ierusalemme, quando Maria nel figlio diè di becco!’ 30 Parean l’occhiaie anella sanza gemme: chi nel viso de li uomini legge ‘omo’ ben avria quivi conosciuta l’emme. 33 Chi crederebbe che l’odor d’un pomo sì governasse, generando brama, e quel d’un’acqua, non sappiendo como? 36 Già era in ammirar che sì li affama, per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama, 39 ed ecco del profondo de la testa volse a me li occhi un’ombra e guardò fiso; poi gridò forte: «Qual grazia m’è questa?». 42 Mai non l’avrei riconosciuto al viso; ma ne la voce sua mi fu palese ciò che l’aspetto in sé avea conquiso. 45 Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza a la cangiata labbia, e ravvisai la faccia di Forese. 48 «Deh, non contendere a l’asciutta scabbia che mi scolora», pregava, «la pelle, né a difetto di carne ch’io abbia; 51 ma dimmi il ver di te, di’ chi son quelle due anime che là ti fanno scorta; non rimaner che tu non mi favelle!». 54 «La faccia tua, ch’io lagrimai già morta, mi dà di pianger mo non minor doglia», rispuos’io lui, «veggendola sì torta. 57 Però mi dì, per Dio, che sì vi sfoglia; non mi far dir mentr’io mi maraviglio, ché mal può dir chi è pien d’altra voglia». 60 Ed elli a me: «De l’etterno consiglio cade vertù ne l’acqua e ne la pianta rimasa dietro ond’io sì m’assottiglio. 63 Tutta esta gente che piangendo canta per seguitar la gola oltra misura, in fame e ‘n sete qui si rifà santa. 66 Di bere e di mangiar n’accende cura l’odor ch’esce del pomo e de lo sprazzo che si distende su per sua verdura. 69 E non pur una volta, questo spazzo girando, si rinfresca nostra pena: io dico pena, e dovrìa dir sollazzo, 72 ché quella voglia a li alberi ci mena che menò Cristo lieto a dire ‘Elì’, quando ne liberò con la sua vena». 75 E io a lui: «Forese, da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita, cinq’anni non son vòlti infino a qui. 78 Se prima fu la possa in te finita di peccar più, che sovvenisse l’ora del buon dolor ch’a Dio ne rimarita, 81 come se’ tu qua sù venuto ancora? Io ti credea trovar là giù di sotto dove tempo per tempo si ristora». 84 Ond’elli a me: «Sì tosto m’ha condotto a ber lo dolce assenzo d’i martìri la Nella mia con suo pianger dirotto. 87 Con suoi prieghi devoti e con sospiri tratto m’ha de la costa ove s’aspetta, e liberato m’ha de li altri giri. 90 Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai, quanto in bene operare è più soletta; 93 ché la Barbagia di Sardigna assai ne le femmine sue più è pudica che la Barbagia dov’io la lasciai. 96 O dolce frate, che vuo’ tu ch’io dica? Tempo futuro m’è già nel cospetto, cui non sarà quest’ora molto antica, 99 nel qual sarà in pergamo interdetto a le sfacciate donne fiorentine l’andar mostrando con le poppe il petto. 102 Quai barbare fuor mai, quai saracine, cui bisognasse, per farle ir coperte, o spiritali o altre discipline? 105 Ma se le svergognate fosser certe di quel che ‘l ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte; 108 ché se l’antiveder qui non m’inganna, prima fien triste che le guance impeli colui che mo si consola con nanna. 111 Deh, frate, or fa che più non mi ti celi! vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove ‘l sol veli». 114 Per ch’io a lui: «Se tu riduci a mente qual fosti meco, e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. 117 Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, l’altr’ier, quando tonda vi si mostrò la suora di colui», 120 e ‘l sol mostrai; «costui per la profonda notte menato m’ha d’i veri morti con questa vera carne che ‘l seconda. 123 Indi m’han tratto sù li suoi conforti, salendo e rigirando la montagna che drizza voi che ‘l mondo fece torti. 126 Tanto dice di farmi sua compagna, che io sarò là dove fia Beatrice; quivi convien che sanza lui rimagna. 129 Virgilio è questi che così mi dice», e addita’lo; «e quest’altro è quell’ombra per cui scosse dianzi ogne pendice lo vostro regno, che da sé lo sgombra». 133 |

ParafrasiMentre io spingevo lo sguardo attraverso le fronde verdi dell'albero, proprio come è solito fare chi spreca la vita cacciando gli uccelli, Virgilio (che era più che un padre per me) mi diceva: «Figliolo, vieni via, perché il tempo che ci è concesso deve essere speso in modo più utile».

Io volsi lo sguardo e il passo non meno rapidamente dietro quei due saggi, che parlavano in modo tale da non farmi sentire alcuna fatica nel procedere. Ed ecco che si sentiva qualcuno che piangeva e cantava 'O Signore, (apri) le mie labbra', in modo tale che faceva nascere in noi gioia e dolore. Io iniziai: «O dolce padre, cos'è quello che sento?» E lui: «Forse sono anime che vanno espiando le loro colpe». Come fanno i pellegrini assorti nei loro pensieri, che, quando nel loro cammino raggiungono persone sconosciute, si voltano verso di quelle e non si fermano, così una schiera di anime silenziose e devote ci osservava con stupore, venendo dietro di noi a passi più veloci e oltrepassandoci. Ciascuna di esse aveva gli occhi scuri e incavati, e aveva il volto pallido e tanto magro che la pelle aderiva totalmente alle ossa. Non credo che Erisìttone fosse dimagrito così sino alla sola pelle, a causa del digiuno, quando ne ebbe maggior timore. Io, pensando, dicevo tra me e me: 'Ecco gli Ebrei che persero Gerusalemme, quando Maria di Eleazaro divorò il proprio figlio!' Le occhiaie sembravano anelli senza gemme: chi nel viso degli uomini legge la parola 'omo', sui loro volti avrebbe potuto distinguere la 'emme' (la linea dei sopraccigli e del naso). Chi, non sapendo come ciò avvenga, potrebbe credere che il profumo di un frutto e dell'acqua riduca in tale stato, generando fame e sete? Io ero intento a guardarli e a chiedermi cosa mai li affamasse così, in quanto la causa della loro magrezza e della loro pelle squamata non era ancora nota, quando ecco che un'anima volse a me gli occhi dal profondo della testa e mi guardò fisso; poi gridò forte: «Che grazia è mai questa per me?» Io non lo avrei mai riconosciuto dall'aspetto, ma nella sua voce mi fu chiaro ciò che il suo volto aveva nascosto. Questa scintilla riaccese ogni mia conoscenza di quel volto trasformato, e riconobbi la faccia di Forese Donati. Egli pregava: «Orsù, non badare all'arida screpolatura che rende pallida la mia pelle, né al fatto che mi manchi della carne; ma dimmi la verità su di te, e dimmi chi sono quelle due anime che ti accompagnano; non restare qui senza parlarmi!» Io gli risposi: «La tua faccia, che piansi già quando eri morto, ora mi induce a piangere dandomi lo stesso dolore, poiché la vedo così stravolta. Perciò dimmi, in nome di Dio, che cosa vi fa dimagrire così; non mi costringere a parlare mentre sono meravigliato, poiché chi è pieno di un altro desiderio parla malvolentieri». E lui a me: «Dalla volontà divina cade una virtù nell'acqua e nella pianta rimasta dietro, per la quale io dimagrisco in tal modo. Tutta questa gente che canta piangendo, per essersi data al piacere della gola, qui espia la propria colpa con la fame e la sete. Il profumo che esce dai frutti e dalla fonte d'acqua che sale lungo i rami dell'albero fa nascere in noi il desiderio di bere e mangiare. E la nostra pena non si rinnova una volta sola, mentre giriamo lungo lo spazio della Cornice: io dico pena, e dovrei dire gioia, perché siamo condotti agli alberi da quello stesso desiderio che spinse Cristo, lieto, a dire 'Elì', quando ci liberò versando il proprio sangue». E io a lui: «Forese, dal giorno in cui sei passato a miglior vita non sono ancora trascorsi cinque anni. Se la possibilità di peccare era già cessata in te prima che ti soccorresse l'ora del pentimento, che ci riconcilia con Dio, come hai fatto a giungere in questa Cornice? Credevo di trovarti laggiù di sotto (in Antipurgatorio), dove si compensa il tempo perduto col tempo dell'attesa». Allora rispose: «Mia moglie Nella, col suo pianto dirotto, mi ha portato a bere il dolce veleno delle pene così rapidamente. Con le sue preghiere devote e i suoi sospiri mi ha fatto uscire dalla pendice dove si attende e mi ha liberato dalle altre Cornici. La mia buona vedova, che amai molto, è tanto più cara e gradita a Dio, in quanto è ormai la sola a operare rettamente; infatti la Barbagia della Sardegna ha donne molto più morigerate di quelle della Barbagia (Firenze) dove io la lasciai. O dolce fratello, cosa vuoi che ti dica? Io prevedo un tempo futuro, rispetto al quale il presente non sarà molto antico, nel quale dal pulpito sarà proibito alle sfacciate donne fiorentine di andare in giro a seno scoperto. Quali barbare, quali saracene ci furono mai per le quali fossero necessarie, per farle andare coperte, pene e sanzioni della Chiesa o dello Stato? Ma se le svergognate sapessero quello che il Cielo prepara per loro, avrebbero già aperto le bocche per urlare; infatti, se ciò che io prevedo non mi inganna, diventeranno triste prima che cresca la barba sulle guance di colui che, ora, è consolato con la ninna-nanna. Oh, fratello, ora non celarti più a me! vedi che non solo io, ma tutte queste anime sono stupite del fatto che tu proietti ombra». Allora gli dissi: «Se tu ripensi alla vita che entrambi conducemmo sulla Terra, il ricordo ti sarà fastidioso anche adesso. Da quella vita mi ha tratto costui (Virgilio) che mi precede, pochi giorni fa, quando vi si mostrò tonda in cielo la sorella (Luna) di quello», e indicai il sole; «costui mi ha condotto attraverso la notte profonda (Inferno) dei veri morti (dannati), con questo corpo di carne e ossa che lo segue. Poi il suo conforto mi ha tratto su, salendo e girando in tondo, per questo monte, che purifica voi che il mondo fece deviare. Dice di sostenermi con la sua compagnia finché sarò là dove apparirà Beatrice; qui sarà necessario che io resti senza di lui. Questi che dice così è Virgilio», e lo indicai; «e quest'altro (Stazio) è quell'anima per la quale poco fa il vostro regno, che lo allontana da sé (in quanto libero dall'espiazione), scosse ogni pendice». |