Inferno, Canto XXIII

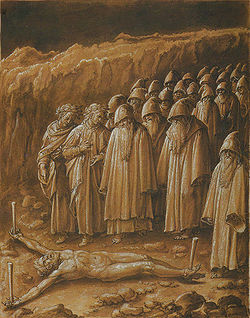

G. Stradano, Gli ipocriti (1587)

Lo duca mio di subito mi prese,

come la madre ch'al romore è desta

e vede presso a sé le fiamme accese...

E un che 'ntese la parola tosca,

di retro a noi gridò: "Tenete i piedi,

voi che correte sì per l'aura fosca! ..."

Io cominciai: "O frati, i vostri mali...";

ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse

un, crucifisso in terra con tre pali...

come la madre ch'al romore è desta

e vede presso a sé le fiamme accese...

E un che 'ntese la parola tosca,

di retro a noi gridò: "Tenete i piedi,

voi che correte sì per l'aura fosca! ..."

Io cominciai: "O frati, i vostri mali...";

ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse

un, crucifisso in terra con tre pali...

Argomento del Canto

Dante e Virgilio scampano ai Malebranche. Visione della VI Bolgia dell'VIII Cerchio (Malebolge), in cui sono puniti gli ipocriti. Incontro con Catalano dei Malavolti e Loderingo degli Andalò. Visione di Caifas. Catalano svela l'inganno di Malacoda e indica come accedere alla Bolgia seguente.

È la mattina di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le nove.

È la mattina di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le nove.

Fuga di Dante e Virgilio nella VI Bolgia (1-57)

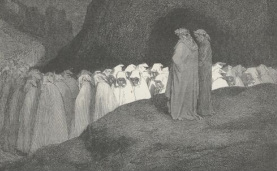

G. Doré, Fuga dei due poeti

Dante e Virgilio procedono soli lungo l'argine della V Bolgia, silenziosi come frati minori, mentre Dante pensa alla favola della rana e del topo e trova analogie con la zuffa dei Malebranche cui ha appena assistito. Il poeta pensa a questo punto ai demoni, che la beffa subita potrebbe aver reso furiosi, per cui teme che possano inseguirli per vendicarsi. Dante si sente arricciare i peli dalla paura e manifesta a Virgilio il timore che i diavoli siano già alle loro calcagna, e il maestro risponde che il suo pensiero è lo stesso e che ha letto bene questa paura nella mente del discepolo. Virgilio aggiunge che potranno calarsi nella VI Bolgia se il pendio che vi conduce non è troppo ripido, in modo da sfuggire alla caccia dei diavoli.

Virgilio non ha neppure terminato la frase, quando Dante vede i Malebranche volare verso di loro per afferrarli. Il maestro, con la stessa sollecitudine con cui una madre afferra il figlioletto e lo porta fuori dalla casa in fiamme, in piena notte, pur vestendo solo una camicia, afferra prontamente Dante e insieme a lui si cala lungo il pendio che porta alla VI Bolgia, stando supino e reggendo il discepolo sul petto con l'amore di un padre. I due giungono rapidissimi sul fondo della Bolgia, proprio nell'attimo in cui i Malebranche giungono in cima all'argine: i demoni non possono proseguire oltre, per un decreto divino che vieta loro di uscire dalla Bolgia che gli è stata assegnata.

Virgilio non ha neppure terminato la frase, quando Dante vede i Malebranche volare verso di loro per afferrarli. Il maestro, con la stessa sollecitudine con cui una madre afferra il figlioletto e lo porta fuori dalla casa in fiamme, in piena notte, pur vestendo solo una camicia, afferra prontamente Dante e insieme a lui si cala lungo il pendio che porta alla VI Bolgia, stando supino e reggendo il discepolo sul petto con l'amore di un padre. I due giungono rapidissimi sul fondo della Bolgia, proprio nell'attimo in cui i Malebranche giungono in cima all'argine: i demoni non possono proseguire oltre, per un decreto divino che vieta loro di uscire dalla Bolgia che gli è stata assegnata.

Gli ipocriti (58-72)

Gli ipocriti, miniatura del XV sec.

Sul fondo della Bolgia trovano dei dannati che procedono con estrema lentezza e piangendo, con aspetto incredibilmente stanco (sono gli ipocriti). Indossano delle pesanti cappe con bassi cappucci, della stessa foggia dei monaci cluniacensi, dorate all'esterno e fatte di piombo all'interno, tanto pesanti che quelle di Federico II sembrano paglia al confronto. I due poeti si volgono a sinistra e procedono insieme ai dannati, ma quelli sono tanto lenti che Dante e Virgilio li superano ad ogni passo.

Catalano e Loderingo (73-108)

Dante invita Virgilio a osservare i dannati per trovarne qualcuno di cui lui possa riconoscere il volto o il nome, e uno di loro (che ha sentito l'accento del poeta) si rivolge a lui esortandolo a fermare il passo, perché forse sarà lui a soddisfare la sua richiesta. Virgilio si rivolge a Dante e lo invita a rallentare, in modo da adeguare il suo passo a quello dei dannati. Dante obbedisce e vede due peccatori che mostrano col volto una gran voglia di affrettarsi a raggiungerlo, ma sono ritardati dalle pesanti cappe e dalla via stretta. Quando raggiungono i due poeti, i dannati scrutano a lungo Dante e osservano che sembra vivo, mentre se lui e Virgilio sono morti si chiedono per quale privilegio sono privi delle cappe. Quindi si rivolgono a Dante e gli chiedono chi sia: il poeta risponde di essere nato e cresciuto a Firenze e di essere effettivamente ancor vivo, poi chiede loro chi sono e qual è la pena che sono costretti a subire. Uno di loro risponde che le cappe all'interno sono di piombo, talmente pesanti da provocare in loro dolore e lacrime. Dichiara poi di essere stato come il compagno un frate godente, e dice che i loro nomi sono rispettivamente Catalano e Loderingo, chiamati da Firenze a governare la città come singoli magistrati. Si comportarono in modo tale, aggiunge, che la loro opera è ancora visibile presso il Gardingo (punto dove sorgevano le case fatte abbattere dai due).

Catalano e Loderingo (73-108)

Dante invita Virgilio a osservare i dannati per trovarne qualcuno di cui lui possa riconoscere il volto o il nome, e uno di loro (che ha sentito l'accento del poeta) si rivolge a lui esortandolo a fermare il passo, perché forse sarà lui a soddisfare la sua richiesta. Virgilio si rivolge a Dante e lo invita a rallentare, in modo da adeguare il suo passo a quello dei dannati. Dante obbedisce e vede due peccatori che mostrano col volto una gran voglia di affrettarsi a raggiungerlo, ma sono ritardati dalle pesanti cappe e dalla via stretta. Quando raggiungono i due poeti, i dannati scrutano a lungo Dante e osservano che sembra vivo, mentre se lui e Virgilio sono morti si chiedono per quale privilegio sono privi delle cappe. Quindi si rivolgono a Dante e gli chiedono chi sia: il poeta risponde di essere nato e cresciuto a Firenze e di essere effettivamente ancor vivo, poi chiede loro chi sono e qual è la pena che sono costretti a subire. Uno di loro risponde che le cappe all'interno sono di piombo, talmente pesanti da provocare in loro dolore e lacrime. Dichiara poi di essere stato come il compagno un frate godente, e dice che i loro nomi sono rispettivamente Catalano e Loderingo, chiamati da Firenze a governare la città come singoli magistrati. Si comportarono in modo tale, aggiunge, che la loro opera è ancora visibile presso il Gardingo (punto dove sorgevano le case fatte abbattere dai due).

Caifas e il suocero Anna (109-126)

G. Doré, Gli ipocriti

Dante sta per rivolgere ancora la parola ai due dannati, quando vede improvvisamente uno spirito crocifisso a terra e legato a tre pali. Quando il dannato lo vede, inizia a storcersi tutto e a soffiare tra i peli della barba, mentre frate Catalano spiega che si tratta di Caifas, il sommo sacerdote che consigliò ai Farisei il martirio di Cristo col pretesto di giovare al popolo. Catalano spiega inoltre che Caifas è inchiodato a terra, di traverso alla via della Bolgia, per cui è inevitabile che gli altri dannati passando lo calpestino. Alla stessa pena è condannato anche suo suocero Anna, insieme agli altri membri del Sinedrio che condannarono Gesù. Dante nota che Virgilio è molto meravigliato di vedere Caifas, e lo osserva particolarmente stupito.

Catalano svela l'inganno di Malacoda (127-148)

Virgilio chiede a Catalano di indicare loro se possano trovare una via per uscire dalla Bolgia senza che qualcuno dei Malebranche debba venire a tirarli fuori. Il dannato risponde spiegando che c'è un ordine di ponti rocciosi che sovrasta tutte le Bolge, ma è interrotto al di sopra della VI: i due potranno trovare un mucchio di rocce crollate sul fondo del fossato, che formano un pendio meno ripido e potranno essere scalate. Virgilio riflette un attimo pensieroso, poi osserva che Malacoda gli aveva dunque raccontato una bugia. Catalano ribatte di aver udito a Bologna che il diavolo ha molti vizi, tra cui spicca proprio la menzogna. Virgilio a questo punto si allontana a gran passi e con aria adirata, seguito da Dante che si affretta a tener dietro al suo cammino.

Catalano svela l'inganno di Malacoda (127-148)

Virgilio chiede a Catalano di indicare loro se possano trovare una via per uscire dalla Bolgia senza che qualcuno dei Malebranche debba venire a tirarli fuori. Il dannato risponde spiegando che c'è un ordine di ponti rocciosi che sovrasta tutte le Bolge, ma è interrotto al di sopra della VI: i due potranno trovare un mucchio di rocce crollate sul fondo del fossato, che formano un pendio meno ripido e potranno essere scalate. Virgilio riflette un attimo pensieroso, poi osserva che Malacoda gli aveva dunque raccontato una bugia. Catalano ribatte di aver udito a Bologna che il diavolo ha molti vizi, tra cui spicca proprio la menzogna. Virgilio a questo punto si allontana a gran passi e con aria adirata, seguito da Dante che si affretta a tener dietro al suo cammino.

|

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto del Canto, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

Interpretazione complessiva

G. Doré, Caifas

Il Canto costituisce una sorta di pausa narrativa dopo il concitato episodio dei Malebranche e prima dei Canti XXIV-XXV dedicati alle mostruose metamorfosi della Bolgia dei ladri, in cui lo stile tornerà ad essere retoricamente elevato. È possibile suddividerlo in tre parti, che mostrano rispettivamente la fuga dei due poeti dai Malebranche, la pena degli ipocriti nella VI Bolgia, lo svelamento dell'inganno di Malacoda.

L'apertura è assai lenta in confronto alla movimentata conclusione del Canto precedente, con i due poeti che procedono soli e in silenzio sull'argine, simili a due frati minori (l'ambiente monastico sarà molto presente nell'episodio, specie riguardo agli ipocriti). È Dante a temere improvvisamente il ritorno dei diavoli in cerca di vendetta, pensiero che anche Virgilio ha avuto e ha al contempo letto nella mente di Dante: il maestro osserva che il discepolo è per lui un libro aperto, tanto che se fosse uno specchio non rifletterebbe meglio la sua immagine esteriore (al contrario dunque degli ipocriti, che invece furono abili a dissimulare i loro pensieri sotto mentite spoglie). L'arrivo dei Malebranche non si fa attendere e Virgilio non esita ad afferrare Dante e a calarsi con lui nella VI Bolgia, proteggendolo come un padre e come una madre amorevole, come altre volte ha già fatto e farà nel corso della discesa infernale.

Nella Bolgia i due trovano gli ipocriti, costretti a camminare lentissimi sotto il peso di pesanti cappe di piombo, dorate all'esterno e simili nella foggia alle tonache dei monaci cluniacensi. Chiaro è il contrappasso, dal momento che una pseudo-etimologia della parola «ipocrita» attestata nel Due-Trecento la faceva derivare da ypo e crisis, cioè «colui che sotto un'apparenza dorata cela tutt'altro». Le cappe alludono ovviamente anche ai monaci, tra cui l'accusa di ipocrisia a fini politici era molto diffusa, e non è quindi casuale che tra i dannati Dante includa due frati godenti, Catalano e Loderingo che furono chiamati da Bologna a Firenze per mettere pace tra Guelfi e Ghibellini dopo il 1266, ma finirono per diventare strumento della politica del papa e decretarono esili e confische a danno dei Ghibellini sconfitti. Particolare è la descrizione di questi dannati, che camminano in effetti insieme come tanti monaci in un convento, parlano tra loro a bassa voce e guardano bieco, in modo obliquo da sotto il cappuccio di piombo proprio come in vita non guardarono negli occhi le vittime della loro ipocrisia.

C'è un altro gruppo di dannati della Bolgia, crocifissi e inchiodati a terra dove tutti gli altri li calpestano camminando: sono Caifas, il suocero Anna e gli altri sacerdoti del Sinedrio che condannarono a morte Gesù, colpevoli di ipocrisia in quanto consigliarono il martirio col pretesto di giovare al popolo ebraico mentre ciò fu causa di enorme dolore e sciagure, a cominciare dalla diaspora (cfr. Par., VI, 82-90 e VII, 19 ss.). Anche qui è trasparente il contrappasso, visto che sono crocifissi al suolo e destinati ad essere calpestati dagli altri, mentre molto meno chiaro il motivo dello stupore di Virgilio nel vedere Caifas, peraltro il solo ad essere mostrato: alcuni hanno osservato che il dannato non era ovviamente presente durante la prima discesa infernale del poeta latino, avvenuta prima della morte di Cristo, ma questo vale per molti altri dannati e non spiega la reazione della guida di Dante, dietro cui si cela forse un recondito significato allegorico.

L'ultima parte del Canto si ricollega all'episodio dei Malebranche, con Catalano che (non senza una certa maligna ironia) prima spiega a Virgilio che tutti i ponti che sovrastano la Bolgia sono crollati, poi osserva che il diavolo è ricettacolo di ogni vizio ed è padre di menzogna, come lui ha sentito dire nella sua città, Bologna. Ironica è l'indicazione della «dotta» Bologna come sede dell'Università e di famose scuole teologiche, a voler sottolineare l'ingenuità di Virgilio che si è fatto beffare dai demoni; la reazione del maestro è irosa e stizzita, mostrandocelo in una veste del tutto inedita che conclude degnamente l'episodio comico-realistico dei due canti precedenti. Va osservato infine che il crollo dei ponti il giorno della morte di Cristo proprio sulla Bolgia degli ipocriti non può essere casuale, dal momento che la fossa avrebbe poi ospitato i sacerdoti che quella morte avevano in qualche modo decretato, il che può essere considerata parte del loro contrappasso.

L'apertura è assai lenta in confronto alla movimentata conclusione del Canto precedente, con i due poeti che procedono soli e in silenzio sull'argine, simili a due frati minori (l'ambiente monastico sarà molto presente nell'episodio, specie riguardo agli ipocriti). È Dante a temere improvvisamente il ritorno dei diavoli in cerca di vendetta, pensiero che anche Virgilio ha avuto e ha al contempo letto nella mente di Dante: il maestro osserva che il discepolo è per lui un libro aperto, tanto che se fosse uno specchio non rifletterebbe meglio la sua immagine esteriore (al contrario dunque degli ipocriti, che invece furono abili a dissimulare i loro pensieri sotto mentite spoglie). L'arrivo dei Malebranche non si fa attendere e Virgilio non esita ad afferrare Dante e a calarsi con lui nella VI Bolgia, proteggendolo come un padre e come una madre amorevole, come altre volte ha già fatto e farà nel corso della discesa infernale.

Nella Bolgia i due trovano gli ipocriti, costretti a camminare lentissimi sotto il peso di pesanti cappe di piombo, dorate all'esterno e simili nella foggia alle tonache dei monaci cluniacensi. Chiaro è il contrappasso, dal momento che una pseudo-etimologia della parola «ipocrita» attestata nel Due-Trecento la faceva derivare da ypo e crisis, cioè «colui che sotto un'apparenza dorata cela tutt'altro». Le cappe alludono ovviamente anche ai monaci, tra cui l'accusa di ipocrisia a fini politici era molto diffusa, e non è quindi casuale che tra i dannati Dante includa due frati godenti, Catalano e Loderingo che furono chiamati da Bologna a Firenze per mettere pace tra Guelfi e Ghibellini dopo il 1266, ma finirono per diventare strumento della politica del papa e decretarono esili e confische a danno dei Ghibellini sconfitti. Particolare è la descrizione di questi dannati, che camminano in effetti insieme come tanti monaci in un convento, parlano tra loro a bassa voce e guardano bieco, in modo obliquo da sotto il cappuccio di piombo proprio come in vita non guardarono negli occhi le vittime della loro ipocrisia.

C'è un altro gruppo di dannati della Bolgia, crocifissi e inchiodati a terra dove tutti gli altri li calpestano camminando: sono Caifas, il suocero Anna e gli altri sacerdoti del Sinedrio che condannarono a morte Gesù, colpevoli di ipocrisia in quanto consigliarono il martirio col pretesto di giovare al popolo ebraico mentre ciò fu causa di enorme dolore e sciagure, a cominciare dalla diaspora (cfr. Par., VI, 82-90 e VII, 19 ss.). Anche qui è trasparente il contrappasso, visto che sono crocifissi al suolo e destinati ad essere calpestati dagli altri, mentre molto meno chiaro il motivo dello stupore di Virgilio nel vedere Caifas, peraltro il solo ad essere mostrato: alcuni hanno osservato che il dannato non era ovviamente presente durante la prima discesa infernale del poeta latino, avvenuta prima della morte di Cristo, ma questo vale per molti altri dannati e non spiega la reazione della guida di Dante, dietro cui si cela forse un recondito significato allegorico.

L'ultima parte del Canto si ricollega all'episodio dei Malebranche, con Catalano che (non senza una certa maligna ironia) prima spiega a Virgilio che tutti i ponti che sovrastano la Bolgia sono crollati, poi osserva che il diavolo è ricettacolo di ogni vizio ed è padre di menzogna, come lui ha sentito dire nella sua città, Bologna. Ironica è l'indicazione della «dotta» Bologna come sede dell'Università e di famose scuole teologiche, a voler sottolineare l'ingenuità di Virgilio che si è fatto beffare dai demoni; la reazione del maestro è irosa e stizzita, mostrandocelo in una veste del tutto inedita che conclude degnamente l'episodio comico-realistico dei due canti precedenti. Va osservato infine che il crollo dei ponti il giorno della morte di Cristo proprio sulla Bolgia degli ipocriti non può essere casuale, dal momento che la fossa avrebbe poi ospitato i sacerdoti che quella morte avevano in qualche modo decretato, il che può essere considerata parte del loro contrappasso.

Note e passi controversi

La favola d'Isopo citata ai vv. 4-9 è un racconto appartenente al Liber Esopi, attribuito a un Galtierus Anglicus molto noto nel Medioevo, in cui si narra di un topo che chiese a una rana di aiutarlo ad attraversare un corso d'acqua; la rana accettò ma legò una sua zampa a quella del topo col proposito di farlo annegare, salvo che poi il topo fu ghermito da un nibbio che trascinò via anche la rana. Non sembra esserci una gran somiglianza tra la favola e l'episodio del Canto precedente, a parte il fatto che l'inganno di Ciampòlo ricorda quello della rana e che l'imbroglio finisce in un danno (non per il dannato ma per i diavoli).

Il piombato vetro (v. 25) è lo specchio, cui Virgilio si paragona per dire che legge perfettamente nella mente di Dante.

Il molin terragno (v. 47) è un mulino di terra, che a differenza di quelli costruiti sui fiumi erano fatti girare da canali e condotti in cui l'acqua scorreva molto veloce.

Il v. 63 allude certamente all'abbazia di Cluny in Francia, anche se alcuni mss. leggono in Colonia come riferimento ai monaci tedeschi, che indossavano cappe molto ampie.

Il v. 66 allude alla credenza per cui Federico II di Svevia puniva i colpevoli di lesa maestà rivestendoli di una cappa di piombo e ponendoli poi in una caldaia sul fuoco (si tratta quasi certamente di una diceria messa in circolazione dai Guelfi).

Frate Catalano riconosce Dante come fiorentino dalla parola tosca, dall'accento, e poi lo apostrofa con l'espressione O Tosco..., in modo analogo a Farinata Degli Uberti (X, 22-27): la cosa non è forse casuale, dal momento che Catalano e Loderingo condannarono molti Ghibellini della stessa parte politica di Farinata e fecero abbattere le case degli Uberti vicino al palazzo della Signoria, come lo stesso dannato ricorda con l'accenno al Gardingo (v. 108).

La mala sementa che l'azione di Caifas e degli altri sacerdoti ha causato al popolo ebraico allude alla distruzione del Tempio da parte dei Romani e alla diaspora, considerate dalla Chiesa medievale come la giusta punizione per il deicidio.

Al v. 144 Catalano cita Giovanni, VIII, 44: quia mendax est et pater eius [mendacii] («perché è mendace e padre della menzogna»).

Il piombato vetro (v. 25) è lo specchio, cui Virgilio si paragona per dire che legge perfettamente nella mente di Dante.

Il molin terragno (v. 47) è un mulino di terra, che a differenza di quelli costruiti sui fiumi erano fatti girare da canali e condotti in cui l'acqua scorreva molto veloce.

Il v. 63 allude certamente all'abbazia di Cluny in Francia, anche se alcuni mss. leggono in Colonia come riferimento ai monaci tedeschi, che indossavano cappe molto ampie.

Il v. 66 allude alla credenza per cui Federico II di Svevia puniva i colpevoli di lesa maestà rivestendoli di una cappa di piombo e ponendoli poi in una caldaia sul fuoco (si tratta quasi certamente di una diceria messa in circolazione dai Guelfi).

Frate Catalano riconosce Dante come fiorentino dalla parola tosca, dall'accento, e poi lo apostrofa con l'espressione O Tosco..., in modo analogo a Farinata Degli Uberti (X, 22-27): la cosa non è forse casuale, dal momento che Catalano e Loderingo condannarono molti Ghibellini della stessa parte politica di Farinata e fecero abbattere le case degli Uberti vicino al palazzo della Signoria, come lo stesso dannato ricorda con l'accenno al Gardingo (v. 108).

La mala sementa che l'azione di Caifas e degli altri sacerdoti ha causato al popolo ebraico allude alla distruzione del Tempio da parte dei Romani e alla diaspora, considerate dalla Chiesa medievale come la giusta punizione per il deicidio.

Al v. 144 Catalano cita Giovanni, VIII, 44: quia mendax est et pater eius [mendacii] («perché è mendace e padre della menzogna»).

TestoTaciti, soli, sanza compagnia

n’andavam l’un dinanzi e l’altro dopo, come frati minor vanno per via. 3 Vòlt’era in su la favola d’Isopo lo mio pensier per la presente rissa, dov’el parlò de la rana e del topo; 6 ché più non si pareggia ’mo’ e ’issa’ che l’un con l’altro fa, se ben s’accoppia principio e fine con la mente fissa. 9 E come l’un pensier de l’altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fé doppia. 12 Io pensava così: ’Questi per noi sono scherniti con danno e con beffa sì fatta, ch’assai credo che lor nòi. 15 Se l’ira sovra ’l mal voler s’aggueffa, ei ne verranno dietro più crudeli che ’l cane a quella lievre ch’elli acceffa’. 18 Già mi sentia tutti arricciar li peli de la paura e stava in dietro intento, quand’io dissi: «Maestro, se non celi 21 te e me tostamente, i’ ho pavento d’i Malebranche. Noi li avem già dietro; io li ’magino sì, che già li sento». 24 E quei: «S’i’ fossi di piombato vetro, l’imagine di fuor tua non trarrei più tosto a me, che quella dentro ’mpetro. 27 Pur mo venieno i tuo’ pensier tra ’ miei, con simile atto e con simile faccia, sì che d’intrambi un sol consiglio fei. 30 S’elli è che sì la destra costa giaccia, che noi possiam ne l’altra bolgia scendere, noi fuggirem l’imaginata caccia». 33 Già non compié di tal consiglio rendere, ch’io li vidi venir con l’ali tese non molto lungi, per volerne prendere. 36 Lo duca mio di sùbito mi prese, come la madre ch’al romore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, 39 che prende il figlio e fugge e non s’arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camiscia vesta; 42 e giù dal collo de la ripa dura supin si diede a la pendente roccia, che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura. 45 Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di molin terragno, quand’ella più verso le pale approccia, 48 come ’l maestro mio per quel vivagno, portandosene me sovra ’l suo petto, come suo figlio, non come compagno. 51 A pena fuoro i piè suoi giunti al letto del fondo giù, ch’e’ furon in sul colle sovresso noi; ma non lì era sospetto; 54 ché l’alta provedenza che lor volle porre ministri de la fossa quinta, poder di partirs’indi a tutti tolle. 57 Là giù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi, piangendo e nel sembiante stanca e vinta. 60 Elli avean cappe con cappucci bassi dinanzi a li occhi, fatte de la taglia che in Clugnì per li monaci fassi. 63 Di fuor dorate son, sì ch’elli abbaglia; ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, che Federigo le mettea di paglia. 66 Oh in etterno faticoso manto! Noi ci volgemmo ancor pur a man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto; 69 ma per lo peso quella gente stanca venìa sì pian, che noi eravam nuovi di compagnia ad ogne mover d’anca. 72 Per ch’io al duca mio: «Fa che tu trovi alcun ch’al fatto o al nome si conosca, e li occhi, sì andando, intorno movi». 75 E un che ’ntese la parola tosca, di retro a noi gridò: «Tenete i piedi, voi che correte sì per l’aura fosca! 78 Forse ch’avrai da me quel che tu chiedi». Onde ’l duca si volse e disse: «Aspetta e poi secondo il suo passo procedi». 81 Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta de l’animo, col viso, d’esser meco; ma tardavali ’l carco e la via stretta. 84 Quando fuor giunti, assai con l’occhio bieco mi rimiraron sanza far parola; poi si volsero in sé, e dicean seco: 87 «Costui par vivo a l’atto de la gola; e s’e’ son morti, per qual privilegio vanno scoperti de la grave stola?». 90 Poi disser me: «O Tosco, ch’al collegio de l’ipocriti tristi se’ venuto, dir chi tu se’ non avere in dispregio». 93 E io a loro: «I’ fui nato e cresciuto sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa, e son col corpo ch’i’ ho sempre avuto. 96 Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quant’i’ veggio dolor giù per le guance? e che pena è in voi che sì sfavilla?». 99 E l’un rispuose a me: «Le cappe rance son di piombo sì grosse, che li pesi fan così cigolar le lor bilance. 102 Frati godenti fummo, e bolognesi; io Catalano e questi Loderingo nomati, e da tua terra insieme presi, 105 come suole esser tolto un uom solingo, per conservar sua pace; e fummo tali, ch’ancor si pare intorno dal Gardingo». 108 Io cominciai: «O frati, i vostri mali...»; ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse un, crucifisso in terra con tre pali. 111 Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando ne la barba con sospiri; e ’l frate Catalan, ch’a ciò s’accorse, 114 mi disse: «Quel confitto che tu miri, consigliò i Farisei che convenia porre un uom per lo popolo a’ martìri. 117 Attraversato è, nudo, ne la via, come tu vedi, ed è mestier ch’el senta qualunque passa, come pesa, pria. 120 E a tal modo il socero si stenta in questa fossa, e li altri dal concilio che fu per li Giudei mala sementa». 123 Allor vid’io maravigliar Virgilio sovra colui ch’era disteso in croce tanto vilmente ne l’etterno essilio. 126 Poscia drizzò al frate cotal voce: «Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci s’a la man destra giace alcuna foce 129 onde noi amendue possiamo uscirci, sanza costrigner de li angeli neri che vegnan d’esto fondo a dipartirci». 132 Rispuose adunque: «Più che tu non speri s’appressa un sasso che de la gran cerchia si move e varca tutt’i vallon feri, 135 salvo che ’n questo è rotto e nol coperchia: montar potrete su per la ruina, che giace in costa e nel fondo soperchia». 138 Lo duca stette un poco a testa china; poi disse: «Mal contava la bisogna colui che i peccator di qua uncina». 141 E ’l frate: «Io udi’ già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra ’ quali udi’ ch’elli è bugiardo, e padre di menzogna». 144 Appresso il duca a gran passi sen gì, turbato un poco d’ira nel sembiante; ond’io da li ’ncarcati mi parti’ dietro a le poste de le care piante. 148 |

ParafrasiSilenziosi e soli, senza altri insieme a noi, andavamo uno dietro l'altro, come i frati minori che vanno per strada.

Io, riguardo alla rissa cui avevamo assistito, pensavo alla favola di Esopo che parla della rana e del topo; infatti i due episodi sono assai simili, quasi come le parole 'mo' e 'issa' (adesso), se si paragonano l'inizio e la fine, riflettendo con attenzione. E come da un pensiero ne nasce all'improvviso un altro, così da quello mi venne un altro pensiero che raddoppiò la prima paura. Io pensavo così: '"I diavoli a causa nostra sono stati scherniti con la beffa oltre che il danno, e credo che questo dia loro molto fastidio. Se l'ira si aggiunge alla malvagità, essi ci verranno dietro più crudeli del cane contro la lepre che vuole azzannare". Ormai mi sentivo rizzare tutti i peli dalla paura e mi voltavo indietro con ansia, quando dissi: «Maestro, se non ci nascondiamo entrambi in fretta, ho paura dei Malebranche. Li abbiamo già alle costole; me li immagino al punto che già li sento». E lui: «Se io fossi uno specchio, non rifletterei la tua immagine esteriore più in fretta di quella interiore che vedo dentro di me. Proprio ora i tuoi pensieri raggiungevano i miei, con lo stesso atteggiamento e aspetto, così che ho maturato con entrambi una sola decisione. Se la sponda di destra è meno ripida, così da permetterci di scendere nell'altra Bolgia, noi sfuggiremo alla caccia che tu immagini». Non ebbe il tempo di completare il ragionamento, perché io vidi i Malebranche venire ad ali spiegate non molto lontano, per catturarci. Il mio maestro mi afferrò prontamente, come la madre che è svegliata all'improvviso dal rumore e vede il fuoco vicino a sé, e prende il figlioletto e scappa senza fermarsi, preoccupandosi più di lui che di se stessa, anche se indossa solo una camicia; e (Virgilio) si lasciò cadere supino dalla sommità dell'argine lungo il pendio della roccia che chiude la Bolgia da uno dei due lati. L'acqua non corse mai tanto velocemente lungo un condotto per muovere la ruota di un mulino di terra, quando essa è più vicina alle pale, come il mio maestro scese lungo quell'argine, portando me sopra il suo petto come se io fossi suo figlio, non un compagno. Non appena i suoi piedi ebbero toccato il fondo della Bolgia, i diavoli giunsero sull'argine sopra di noi, ma a quel punto non c'era più ragione di temere; infatti l'alta provvidenza, ponendoli come custodi della V Bolgia, vietò loro di allontanarsi da essa. Laggiù trovammo dei dannati dipinti che andavano in tondo con passi lentissimi, piangendo e con aspetto stanco e prostrato. Avevano cappe con bassi cappucci davanti agli occhi, della stessa foggia di quelle dei monaci cluniacensi. All'esterno sono dorate, al punto di abbagliare; ma dentro sono tutte di piombo, e talmente pesanti che quelle di Federico II al confronto erano leggere come la paglia. O manto gravoso per l'eternità! Noi ci rivolgemmo ancora a sinistra insieme a loro, attenti al loro pianto angoscioso; ma quella gente a causa del peso procedeva tanto lentamente che noi avevamo nuovi compagni a ogni movimento di fianchi. Allora dissi al maestro: «Cerca di trovare qualcuno che sia noto per le gesta o per il nome, e mentre camminiamo volgi intorno lo sguardo». E un dannato, che sentì il mio accento toscano, gridò alle nostre spalle: «Fermate il passo, voi che correte in quest'aria oscura! Forse tu avrai da me quello che chiedi». Allora il maestro si voltò e disse: «Aspettali e poi procedi adeguando il tuo passo al loro». Io mi fermai e vidi due dannati che con lo sguardo mostravano una gran fretta di raggiungermi, ma il peso delle cappe e la via stretta li ostacolava. Quando ci raggiunsero, mi guardarono a lungo con lo sguardo obliquo, senza parlare; poi si rivolsero l'un l'altro e si dissero: «Costui sembra vivo per come muove la gola; e se invece sono morti, quale privilegio gli consente di non indossare il pesante mantello?» Poi mi dissero: «O toscano, che sei venuto nella compagnia dei tristi ipocriti, non disdegnare di dirci chi sei». E io a loro: «Sono nato e cresciuto nella grande città (Firenze) sopra il bel fiume d'Arno e ho ancora il mio corpo mortale. Ma chi siete voi, che un grave dolore opprime e spinge a versare lacrime lungo le guance? e qual è questa vostra pena che scintilla in tal modo?» E uno dei due rispose: «Le cappe lucide sono fatte di piombo e sono tanto spesse che il peso fa cigolare nello stesso modo le bilance. Fummo frati godenti e siamo nati a Bologna; io mi chiamo Catalano e questo è Loderingo, insieme chiamati da Firenze come di solito si chiama un solo magistrato per assicurare la pace; e ci comportammo in modo tale che ve ne è ancora testimonianza presso la torre del Gardingo». Io cominciai a dire: «Fratelli, le vostre pene...»; ma non dissi altro, perché il mio sguardo fu attirato da un dannato (Caifas), crocifisso a terra e legato a tre pali. Quando quello mi vide, si contorse tutto soffiando e sospirando nella barba; e frate Catalano, che se ne accorse, mi disse: «Quel dannato crocifisso che osservi consigliò i Farisei che era preferibile per il popolo martirizzare un solo uomo (Gesù). È posto nudo di traverso alla via, come vedi, ed è necessario che senta quanto pesa chiunque gli passi sopra, prima che sia arrivato dall'altra parte. E allo stesso modo è punito in questa fossa suo suocero (Anna), e tutti gli altri sacerdoti del Sinedrio che con la loro decisione causarono gravi sciagure al popolo dei Giudei». Allora io vidi Virgilio meravigliarsi sopra colui che era crocifisso a terra in modo tanto misero nella sua eterna dannazione. Poi si rivolse così al frate: «Non vi dispiaccia, se potete, dirci se a destra c'è un qualche passaggio da cui noi due possiamo uscire dalla Bolgia, senza obbligare qualcuno dei Malebranche a venire fin quaggiù a portarci via». Allora rispose: «Più vicino di quanto speri c'è un ordine di ponti che parte dal cerchio esterno e sovrasta tutti i crudeli fossati, salvo che su questa Bolgia è crollato e non la sovrasta: potrete arrampicarvi sulla rovina di rocce che giace sulla parete e si ammucchia sul fondo». Il maestro rimase un poco con la testa bassa, poi disse: «Colui che uncina i peccatori dell'altra Bolgia (Malacoda) mi ha raccontato la storia in modo non sincero». E il frate: «Io ho già sentito dire a Bologna che il diavolo ha molti vizi, compreso che è bugiardo e padre di menzogna». Dopodiché il maestro se ne andò a grandi passi, un poco turbato dalla collera nel suo aspetto; allora io mi separai dai dannati gravati dal peso e seguii i cari passi di Virgilio. |