Paradiso, Canto XV

S. Dalì, La croce del Cielo di Marte

Sì pia l'ombra d'Anchise si porse,

se fede merta nostra maggior musa,

quando in Eliso del figlio s'accorse...

"...Fiorenza dentro da la cerchia antica,

ond'ella toglie ancora e terza e nona,

si stava in pace, sobria e pudica..."

"...Poi seguitai lo 'mperador Currado;

ed el mi cinse de la sua milizia,

tanto per bene ovrar li venni in grado..."

se fede merta nostra maggior musa,

quando in Eliso del figlio s'accorse...

"...Fiorenza dentro da la cerchia antica,

ond'ella toglie ancora e terza e nona,

si stava in pace, sobria e pudica..."

"...Poi seguitai lo 'mperador Currado;

ed el mi cinse de la sua milizia,

tanto per bene ovrar li venni in grado..."

Argomento del Canto

Ancora nel V Cielo di Marte. Apparizione dell'avo Cacciaguida, che saluta Dante. Cacciaguida si rivela, parlando dell'antica Firenze e della sua vita. Cacciaguida parla della sua partecipazione alla seconda crociata.

È l'alba di giovedì 14 aprile (o 31 marzo) del 1300.

È l'alba di giovedì 14 aprile (o 31 marzo) del 1300.

Silenzio dei beati. Apparizione dell'avo Cacciaguida (1-30)

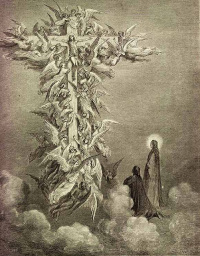

G. Doré, La croce dei beati

Gli spiriti combattenti della croce mettono fine al loro canto melodioso, spinti dalla loro volontà di fare il bene e consentire a Dante di esporre i suoi desideri, fino a quel momento simili a una lira celeste che la mano di Dio suona armoniosamente. Come possono le anime beate, si chiede Dante, essere sorde alle preghiere degli uomini, visto che quegli spiriti tacciono per consentirgli di parlare? È giusto che arda tra le fiamme dell'Inferno colui che, per amore di beni effimeri, non obbedisce all'amore per i beni celesti.

Uno dei lumi dei beati della croce si muove lungo il braccio destro verso il centro e poi verso il basso, simile a una stella cadente che d'improvviso attraversa il cielo sereno, salvo che chi guarda non vede sparire nessun astro dal firmamento. Il beato non abbandona la croce ma si muove lungo questa, proprio come una fiamma che traspare dietro una parete di alabastro. Dante paragona la devozione di quest'anima a quella di Anchise, quando accolse il figlio Enea nei Campi Elisi, quindi il beato (l'avo Cacciaguida) si rivolge al poeta parlando latino e manifestando la sua gioia per il fatto che a Dante, suo discendente, è stata aperta per due volte la porta del Paradiso.

Uno dei lumi dei beati della croce si muove lungo il braccio destro verso il centro e poi verso il basso, simile a una stella cadente che d'improvviso attraversa il cielo sereno, salvo che chi guarda non vede sparire nessun astro dal firmamento. Il beato non abbandona la croce ma si muove lungo questa, proprio come una fiamma che traspare dietro una parete di alabastro. Dante paragona la devozione di quest'anima a quella di Anchise, quando accolse il figlio Enea nei Campi Elisi, quindi il beato (l'avo Cacciaguida) si rivolge al poeta parlando latino e manifestando la sua gioia per il fatto che a Dante, suo discendente, è stata aperta per due volte la porta del Paradiso.

Cacciaguida invita Dante a parlare (31-69)

G. di Paolo, Dante e Cacciaguida

Dante rivolge la sua attenzione al beato che ha finito di parlare, quindi guarda Beatrice e rimane doppiamente stupefatto, per le parole dello spirito e per l'ardente bellezza degli occhi della donna. Cacciaguida riprende poi a parlare e dice cose tanto profonde che Dante non può capirle, non perché egli voglia celarne il senso ma in quanto il concetto espresso va oltre le umane capacità dell'intelletto del poeta. Quando il beato torna a parlare in modo comprensibile a Dante, questi sente che l'avo benedice Dio per la grazia dimostrata al suo discendente, poi Cacciaguida si rivolge al poeta dicendogli che attendeva da lungo tempo il suo arrivo, preannunciatogli dalla mente divina, e ora che Beatrice lo ha condotto fin lì ciò gli procura immensa gioia. Dante, continua Cacciaguida, sa che il beato legge il suo pensiero nella mente di Dio e perciò il poeta non formula alcuna richiesta; egli conferma l'esattezza della convinzione di Dante, tuttavia invita il suo discendente a domandare per consentire al suo ardore di carità di manifestarsi compiutamente.

Dante chiede allo spirito di manifestarsi. Cacciaguida si presenta (70-96)

Dante rivolge lo sguardo a Beatrice, la quale intuisce la sua richiesta e gli dà un cenno d'assenso. Allora il poeta dice al beato che nelle anime del Paradiso il sentimento è pari all'intelligenza, poiché così ha voluto Dio quando li ha elevati a una tale altezza; ma per i mortali imperfetti non è così, quindi Dante ringrazia lo spirito solamente con il proprio cuore per la festosa accoglienza ricevuta e lo supplica di rivelargli il proprio nome. Lo spirito risponde presentandosi come suo antenato e affermando che il proprio figlio, Alighiero I, è da più cento anni in Purgatorio, nella I Cornice; questi è stato bisnonno di Dante e Cacciaguida invita il poeta a pregare per abbreviare la sua permanenza nel secondo regno.

Cacciaguida rievoca la Firenze antica (97-129)

Il Battistero di S. Giovanni (Firenze)

Al tempo di Cacciaguida Firenze era ancora circondata dalla vecchia cinta muraria, presso la quale si trova ancora la chiesa di Badia, ed era assai più sobria della città attuale. La popolazione non ostentava gioielli e monili sfarzosi, né le donne indossavano abiti alla moda per rendersi più appariscenti. La figlia, nascendo, non faceva paura al padre per l'uso di sposarsi precocemente e l'ampiezza della dote; in città non vi erano case troppo grandi e vuote per il lusso, né i cittadini si davano alla lussuria imitando Sardanapalo come nella Firenze attuale. Il monte Uccellatoio non aveva ancora sormontato Monte Mario a Roma, per l'imponenza degli edifici cui seguirà un rapido declino. Cacciaguida vide Bellincione Berti, illustre fiorentino, andare in giro vestito in modo semplice, mentre sua moglie non si ricopriva il volto di belletti; altri illustri cittadini si accontentavano di vesti di pelle, mentre le loro spose stavano in casa a lavorare al telaio. Le donne di Firenze a quel tempo erano certe di non morire in esilio, né alcuna era abbandonata dal marito che andava in Francia a commerciare; esse si dedicavano ad allevare i figli, a filare la lana, a raccontare le leggende della fondazione di Firenze da parte dei Romani. A quei tempi, conclude Cacciaguida, certe sfacciate donne fiorentine dei tempi di Dante avrebbero fatto stupire tutti, come oggi farebbero personaggi quali Cincinnato e Cornelia.

Cacciaguida rivela il proprio nome e la sua storia (127-148)

L'imperatore Corrado III

Il beato rivela di essere nato in quella città, partorito dalla madre che nelle doglie invocava il nome di Maria, quindi battezzato nel Battistero di Firenze col nome di Cacciaguida. Ebbe due fratelli di nome Moronto ed Eliseo e sposò una donna proveniente dalla Valpadana, il cui cognome è quello portato da Dante, Alighieri. In seguito Cacciaguida seguì l'imperatore Corrado III nella seconda Crociata, dopo che il sovrano per il suo retto operare lo aveva investito cavaliere; andò dunque a combattere gli infedeli in Terrasanta, usurpata dai popoli islamici a causa della trascuratezza dei papi. Dagli infedeli fu ucciso in battaglia e da quella morte giunse alla pace del Paradiso.

|

|

Qui è possibile vedere un breve video con il riassunto dei Canti XI, XII e XV, tratto dal canale YouTube "La Divina Commedia in HD" |

Interpretazione complessiva

Il Canto apre il «trittico» dedicato al personaggio di Cacciaguida e inaugura l'importante discorso relativo alla missione civile e poetica di Dante, non a caso collocato in posizione centrale nella Cantica e nell'intero poema: in particolare questo primo episodio è caratterizzato da un linguaggio solenne e stilisticamente prezioso, con una fitta serie di rimandi alla classicità e al testo biblico che innalzano notevolmente il tono del dialogo fra il poeta e il suo avo. In apertura Dante descive il silenzio dei beati con la similitudine di una lira celeste che la mano di Dio allenta e tira, che smette di cantare spinta dall'amore che sempre si liqua (latinismo per «si manifesta») in una volontà benevola, il che induce Dante ad affermare che le anime beate non possono essere sorde alle preghiere dei vivi; poi l'apparizione di Cacciaguida è descritta come una stella cadente che d'improvviso attraversa il quieto cielo nottuno, precisando in seguito che la luce del beato si muove lungo il braccio destro della croce simile a una gemma che non lascia il suo nastro e a una fiamma visibile dietro una parete di alabastro (più avanti Dante chiamerà lo spirito vivo topazio, accentuando la preziosità dei paragoni). Cacciaguida si rivolge quindi a Dante senza fare il proprio nome, cosa che avverrà solo verso la fine dell'episodio, dapprima paragonato all'ombra di Anchise che accoglie il figlio Enea nei Campi Elisi e poi mostrato mentre parla al suo discendente in latino, chiedendosi a chi oltre che a Dante la porta del Cielo è stata aperta due volte. Il doppio riferimento è ovviamente al viaggio di Enea nell'Ade, narrato da Virgilio nel libro VI dell'Eneide e in occasione del quale l'eroe ascoltò dall'anima del padre il preannuncio dell'alta missione che lo avrebbe portato alla fondazione della stirpe romana, ma anche a san Paolo che nella II Epistola ai Corinzi narrava di essere stato rapito al III Cielo, per cui la domanda retorica di Cacciaguida sottintende che oltre a Dante la porta del Paradiso è stata aperta due volte solo al santo. Enea e san Paolo erano entrambi citati da Dante in Inf., II, 28 ss., quando il poeta aveva esposto a Virgilio i suoi dubbi circa il viaggio nell'Oltretomba, per cui è come se Dante qui volesse sottolineare il carattere provvidenziale del suo viaggio che è stato voluto da Dio per consentirgli di adempiere a un'importante missione (quella di raccontare nel poema tutto ciò che ha visto, come l'avo gli spiegherà nel Canto XVII); inoltre è evidente il parallelismo tra Anchise e Cacciaguida, che infatti saluta il suo discendente con l'espressione sanguis meus che è ripresa letterale di Aen., VI, 835 e che nel Canto XVII profetizzerà a Dante il futuro esilio, investendolo della sua missione come Anchise aveva fatto con il figlio.

L'incontro fra Dante e Cacciaguida ha quindi un'importanza che va al di là dell'ambito personale e familiare in cui potrebbe sembrare circoscritto e investe la sostanza stessa del poema, con la definizione della missione sacrale di cui il poeta si sente investito e la cui dichiarazione solenne affida all'anima di questo suo oscuro antentato, scelto in quanto martire morto combattendo per la fede e vissuto in una Firenze molto diversa da quella attuale da cui Dante sarà esiliato. La rievocazione di questa Firenze ideale del XII secolo, più piccola di quella del XIV e la cui popolazione non viveva ancora nel lusso sfrenato dovuto alla diffusione della ricchezza, è al centro della successiva prosopepea del beato, il quale, richiesto da Dante di rivelare la propria identità, si limita inizialmente a dire di essere stato suo antenato e concittadino: l'idealizzazione della Firenze antica a paragone di quella moderna riprende l'accusa di Forese Donati alle sfacciate donne fiorentine di Purg., XXIII, 91-111 e anticipa la rassegna delle principali famiglie fiorentine del Canto seguente, in cui sarà evidente il rimprovero di Cacciaguida alle genti nove e ai sùbiti guadagni che hanno diffuso la corruzione nella città e hanno causato le discordie interne, portando infine all'esilio del poeta profetizzato nel Canto XVII. Non a caso gli abitanti di questa Firenze ideale vivevano una vita semplice e modesta, con gli uomini più in vista che indossavano abiti non eleganti e le donne che non sfoggiavano monili e vestiti sfarzosi, non si imbellettavano i visi, erano certe di morire in patria perché la città non conosceva ancora gli esili politici; la rievocazione di Cacciaguida è sentita e ricca di pathos, specie all'inizio con la quadruplice anafora Non... dei vv. 100-109, in cui l'avo sottolinea i costumi corrotti della Firenze attuale paragonandoli polemicamente a quelli morigerati dei suoi antichi concittadini. Particolarmente significativa, poi, la descrizione delle donne intente a badare alla propria casa, ad allevare i figli e a filare la lana (l'immagine è tratta dalla lett. classica e si rifà a quella della donna dell'antica Roma), mentre raccontano alla famiglia (che comprende anche la servitù, come in epoca romana) dell'antica e leggendaria fondazione di Firenze ad opera dei Romani e di Cesare: il paragone tra Firenze e Roma è tanto più significativo, in quanto Dante riteneva che gli abitanti della sua città di sangue «puro» discendessero proprio dai Romani, mentre quelli venuti da Fiesole e in seguito inurbatisi dal contado avevano contaminato questa originaria purezza portando in città l'avidità di guadagno che tutto aveva corrotto (è la tesi sostenuta da Cacciaguida nel Canto XVI, ma anche da Brunetto Latini in Inf., XV, 61-78). Non a caso i due esempi più famigerati di Fiorentini degeneri del Due-Trecento, Cianghella e Lapo Salterello, sono paragonati in forma chiastica a Cincinnato e Cornelia, ovvero due illustri esempi di quelle alte virtù virili e femminili che caratterizzavano i cittadini dell'antica Roma, mentre il paragone implicito tra le due città è evidente anche nell'accostamento tra Monte Mario (Montemalo) e l'Uccellatoio, col dire che Firenze ha superato Roma nel lusso degli edifici ma sarà più rapida nella decadenza. Dante crea un parallelo tra l'evoluzione politico-morale delle due città, in quanto entrambe hanno avuto un passato glorioso caratterizzato dalla vita austera e dalla grandezza politica (Firenze aveva toccato il suo massimo splendore nella prima metà del Duecento), ma poi sono cadute nella corruzione morale e nell'ambizione, finendo per declinare rapidamente: Roma in passato aveva visto il crollo del suo Impero, poi ristabilito da Carlo Magno, Firenze vedrà assai presto la fine del proprio dominio politico ad opera di un imperatore in grado di riportare la sua autorità in Italia, o almeno così si augura e profetizza Dante.

La rievocazione di Firenze dà modo a Cacciaguida di presentarsi e fare infine il proprio nome, raccontando brevemente la sua vita in cui spicca soprattutto la partecipazione alla II Crociata al seguito dell'imperatore Corrado III, che l'aveva fatto cavaliere in seguito al suo bene ovrar : l'avo si presenta dunque come martire caduto combattendo in Terrasanta contro gli infedeli, che tuttora usurpano i luoghi santi per colpa d'i pastor, per la trascuratezza dei papi (è la consueta polemica di Dante contro il guelfismo e a favore dell'autorità imperiale), ma afferma anche orgogliosamente la propria nobiltà, l'appartenenza a quell'aristocrazia cittadina formata, secondo Dante, dalla semenza santa dei Romani che avevano fondato Firenze e della quale lui stesso sentiva di fare parte. La dichiarazione di Cacciaguida dà modo all'esule Dante, sconfitto sul piano politico e bandito dalla propria ingrata città, di affermare con orgoglio la sua nobiltà, cosa di cui farà in parte ammenda all'inizio del Canto successivo: i versi seguenti preciseranno meglio le origini di Cacciaguida e riprenderanno la rievocazione dell'antica Firenze ideale, con la rassegna delle famiglie più cospicue e la rampogna contro l'imbastardimento della popolazione per l'immigrazione dal contado, causa prima (come si è detto) della corruzione e della decadenza politica della città che Dante sta scontando con l'esilio. L'antica nobiltà di Cacciaguida è anche garanzia della veridicità delle profezie che pronuncerà nel Canto XVII, e che riguarderanno non soltanto la vicenda biografica di Dante ma anche le imprese militari e politiche di Cangrande della Scala, forse da identificare col «veltro» destinato a cacciare la lupa, quindi l'avarizia, dall'italia: il complessivo episodio di Cacciaguida si inserisce pertanto in un quadro assai più ampio della vicenda personale del poeta e va ben al di là del comprensibile rancore che egli nutriva per i suoi ingrati concittadini, il che spiega la scelta di questo personaggio come protagonista dei Canti centrali del Paradiso, nonché l'elevatezza dello stile che li caratterizza e, almeno in parte, l'orgogliosa affermazione da parte di Dante della propria superiorità morale sui suoi antichi nemici politici.

L'incontro fra Dante e Cacciaguida ha quindi un'importanza che va al di là dell'ambito personale e familiare in cui potrebbe sembrare circoscritto e investe la sostanza stessa del poema, con la definizione della missione sacrale di cui il poeta si sente investito e la cui dichiarazione solenne affida all'anima di questo suo oscuro antentato, scelto in quanto martire morto combattendo per la fede e vissuto in una Firenze molto diversa da quella attuale da cui Dante sarà esiliato. La rievocazione di questa Firenze ideale del XII secolo, più piccola di quella del XIV e la cui popolazione non viveva ancora nel lusso sfrenato dovuto alla diffusione della ricchezza, è al centro della successiva prosopepea del beato, il quale, richiesto da Dante di rivelare la propria identità, si limita inizialmente a dire di essere stato suo antenato e concittadino: l'idealizzazione della Firenze antica a paragone di quella moderna riprende l'accusa di Forese Donati alle sfacciate donne fiorentine di Purg., XXIII, 91-111 e anticipa la rassegna delle principali famiglie fiorentine del Canto seguente, in cui sarà evidente il rimprovero di Cacciaguida alle genti nove e ai sùbiti guadagni che hanno diffuso la corruzione nella città e hanno causato le discordie interne, portando infine all'esilio del poeta profetizzato nel Canto XVII. Non a caso gli abitanti di questa Firenze ideale vivevano una vita semplice e modesta, con gli uomini più in vista che indossavano abiti non eleganti e le donne che non sfoggiavano monili e vestiti sfarzosi, non si imbellettavano i visi, erano certe di morire in patria perché la città non conosceva ancora gli esili politici; la rievocazione di Cacciaguida è sentita e ricca di pathos, specie all'inizio con la quadruplice anafora Non... dei vv. 100-109, in cui l'avo sottolinea i costumi corrotti della Firenze attuale paragonandoli polemicamente a quelli morigerati dei suoi antichi concittadini. Particolarmente significativa, poi, la descrizione delle donne intente a badare alla propria casa, ad allevare i figli e a filare la lana (l'immagine è tratta dalla lett. classica e si rifà a quella della donna dell'antica Roma), mentre raccontano alla famiglia (che comprende anche la servitù, come in epoca romana) dell'antica e leggendaria fondazione di Firenze ad opera dei Romani e di Cesare: il paragone tra Firenze e Roma è tanto più significativo, in quanto Dante riteneva che gli abitanti della sua città di sangue «puro» discendessero proprio dai Romani, mentre quelli venuti da Fiesole e in seguito inurbatisi dal contado avevano contaminato questa originaria purezza portando in città l'avidità di guadagno che tutto aveva corrotto (è la tesi sostenuta da Cacciaguida nel Canto XVI, ma anche da Brunetto Latini in Inf., XV, 61-78). Non a caso i due esempi più famigerati di Fiorentini degeneri del Due-Trecento, Cianghella e Lapo Salterello, sono paragonati in forma chiastica a Cincinnato e Cornelia, ovvero due illustri esempi di quelle alte virtù virili e femminili che caratterizzavano i cittadini dell'antica Roma, mentre il paragone implicito tra le due città è evidente anche nell'accostamento tra Monte Mario (Montemalo) e l'Uccellatoio, col dire che Firenze ha superato Roma nel lusso degli edifici ma sarà più rapida nella decadenza. Dante crea un parallelo tra l'evoluzione politico-morale delle due città, in quanto entrambe hanno avuto un passato glorioso caratterizzato dalla vita austera e dalla grandezza politica (Firenze aveva toccato il suo massimo splendore nella prima metà del Duecento), ma poi sono cadute nella corruzione morale e nell'ambizione, finendo per declinare rapidamente: Roma in passato aveva visto il crollo del suo Impero, poi ristabilito da Carlo Magno, Firenze vedrà assai presto la fine del proprio dominio politico ad opera di un imperatore in grado di riportare la sua autorità in Italia, o almeno così si augura e profetizza Dante.

La rievocazione di Firenze dà modo a Cacciaguida di presentarsi e fare infine il proprio nome, raccontando brevemente la sua vita in cui spicca soprattutto la partecipazione alla II Crociata al seguito dell'imperatore Corrado III, che l'aveva fatto cavaliere in seguito al suo bene ovrar : l'avo si presenta dunque come martire caduto combattendo in Terrasanta contro gli infedeli, che tuttora usurpano i luoghi santi per colpa d'i pastor, per la trascuratezza dei papi (è la consueta polemica di Dante contro il guelfismo e a favore dell'autorità imperiale), ma afferma anche orgogliosamente la propria nobiltà, l'appartenenza a quell'aristocrazia cittadina formata, secondo Dante, dalla semenza santa dei Romani che avevano fondato Firenze e della quale lui stesso sentiva di fare parte. La dichiarazione di Cacciaguida dà modo all'esule Dante, sconfitto sul piano politico e bandito dalla propria ingrata città, di affermare con orgoglio la sua nobiltà, cosa di cui farà in parte ammenda all'inizio del Canto successivo: i versi seguenti preciseranno meglio le origini di Cacciaguida e riprenderanno la rievocazione dell'antica Firenze ideale, con la rassegna delle famiglie più cospicue e la rampogna contro l'imbastardimento della popolazione per l'immigrazione dal contado, causa prima (come si è detto) della corruzione e della decadenza politica della città che Dante sta scontando con l'esilio. L'antica nobiltà di Cacciaguida è anche garanzia della veridicità delle profezie che pronuncerà nel Canto XVII, e che riguarderanno non soltanto la vicenda biografica di Dante ma anche le imprese militari e politiche di Cangrande della Scala, forse da identificare col «veltro» destinato a cacciare la lupa, quindi l'avarizia, dall'italia: il complessivo episodio di Cacciaguida si inserisce pertanto in un quadro assai più ampio della vicenda personale del poeta e va ben al di là del comprensibile rancore che egli nutriva per i suoi ingrati concittadini, il che spiega la scelta di questo personaggio come protagonista dei Canti centrali del Paradiso, nonché l'elevatezza dello stile che li caratterizza e, almeno in parte, l'orgogliosa affermazione da parte di Dante della propria superiorità morale sui suoi antichi nemici politici.

Note e passi controversi

Al v. 1 si liqua è lat. da liqueo, «manifestarsi», che Dante rende della prima coniugazione.

I vv. 19-24 indicano che la luce di Cacciaguida si muove lungo il braccio destro della croce e scende in basso, senza staccarsi da essa come una gemma che resta attaccata al suo nastro. La lista radial è propriamente il raggio che divide il cerchio, quindi è ciascuno degli assi della croce che, essendo perpendicolari, è come se dividessero un cerchio in quattro quadranti uguali.

Il v. 24 allude a una particolare proprietà dell'alabastro che lascia trasparire la luce: può darsi che Dante avesse visto delle finestre di alcune chiese fatte in quel materiale, che lasciavano filtrare la luce del sole.

I vv. 25-27 si riferiscono ovviamente ad Aen., VI, 684 ss., quando Enea scende agli Inferi e incontra l'ombra del padre Anchise nei Campi Elisi; la maggior musa è prob. Virgilio, ma potrebbe essere anche l'alta poesia dell'Eneide.

Le parole in latino ai vv. 28-30 significano: «O mio discendente, o abbondanza grazia divina, a chi come a te fu aperta per due volte la porta del cielo?». Sanguis meus è calco virgiliano (Aen., VI, 835), mentre le altre espressioni come superinfusa, gratia Dei, celi ianua sono di derivazione biblica. La domanda è retorica e sottintende che il primo a compiere un viaggio in Paradiso da vivo fu san Paolo (cfr. Inf., II, 28 ss.)

Il magno volume (v. 50) è il libro della mente di Dio, dove ogni cosa è immutabile e dove Cacciaguida ha letto dell'arrivo di Dante.

Al v. 55 mei è lat. da meare, «procedere» (cfr. Par., XIII, 55).

Al v. 74 la prima equalità è Dio: Dante vuol dire che per i beati l'intelletto è pari al loro sentimento e lo possono esprimere a parole, mentre per lui, mortale, questo è più difficile.

I vv. 91-94 alludono al figlio di Cacciaguida, Alighiero I bisnonno del poeta, che da più di un secolo è nella I Cornice del Purgatorio: il suo nome, che poi divenne il cognome di Dante, deriva da quello degli Aldighieri, la famiglia della moglie di Cacciaguida (vv. 137-138).

I vv. 97-99 alludono all'antica cinta muraria di Firenze, che risaliva al IX-X sec. ed era assai più ristretta di quella dei tempi di Dante, realizzata nel 1173 quindi dopo la morte di Cacciaguida. Il v. 98 si riferisce alla chiesa di Badia, che si trovava presso le antiche mura e suonava ancora le ore canoniche.

Alcuni mss. leggono al v. 101 donne contigiate, ma è prob. che Dante si riferisca al capo di abbigliamento. Contigiato deriva dall'ant. fr. cointise, «ornamento».

Al v. 106 le case sono dette vòte perché troppo grandi a causa del lusso e quindi sproporzionate; alcuni intendono un'allusione agli esili del tempo di Dante, ma sembrerebbe fuori contesto in questo passo (l'avo biasima i costumi lussuosi della Firenze del Trecento).

I vv. 109-111 indicano che il monte Uccellatoio, che sorge alle porte di Firenze, non aveva ancora superato Monte Mario a Roma, cioè il fasto degli edifici di Firenze non aveva ancora oltrepassato quello della città di Roma; forse Dante allude più in generale all'ascesa e poi al declino politico-morale della sua città. Uccellatoio è quadrisillabo per trittongo.

Bellincione Berti (v. 112) era il padre della buona Gualdrada (Inf., XVI, 37) e fu un fiorentino illustre della nobile famiglia dei Ravignani, di cui sappiamo ben poco (visse nel XII sec.). I Nerli e i Vecchietti (Vecchio, v. 115) erano altre famiglie cospicue di parte guelfa, anch'esse contemporanee dell'avo.

I vv. 118-120 vogliono dire che le antiche donne di Firenze non seguivano i mariti in esilio e non erano abbandonate dagli stessi per andare a commerciare in Francia.

L'immagine ai vv. 124-126 riprende quella del v. 117 e descrive le donne della Firenze antica intente a filare la lana, come le brave matrone dell'antica Roma; la famiglia è l'insieme dei servi e ad essi la donna fiorentina narrava le antiche storie delle origini della città, da Roma, e attraverso questa, da Troia.

Cianghella (v. 129) era la figlia di Arrigo della Tosa, che dopo la morte del marito Lito degli Alidosi, imolese, tornò a Firenze e condusse vita dissoluta sino alla morte, avvenuta forse nel 1330; Lapo Salterello era un giurista e poeta contemporaneo di Dante, accusato di brogli e baratteria e che passò alla parte Nera dopo i fatti del 1301-1302 (fu, a quanto pare, uomo di corrotti costumi). A questi due esempi negativi Dante contrappone quelli positivi di Quinzio Cincinnato, il celebre dittatore romano che vinse gli Equi, già ricordato da Giustiniano in Par., VI, 46, e di Cornelia, la figlia di Scipione l'Africano e madre dei Gracchi, esempio di virtù e onestà per le donne di Roma, inclusa tra gli «spiriti magni» del Limbo (cfr. Inf., IV).

Il Batisteo citato al v. 134 è San Giovanni (cfr. Inf., XIX, 17; Par., XXV, 8-9); la forma Batisteo fu usata fino al Cinqucento.

Secondo alcuni la moglie di Cacciaguida (v. 137) veniva da Ferrara e apparteneva alla famiglia degli Aldighieri.

Lo 'mperador Currado (v. 139) è certamente Corrado III di Hohenstaufen, che regnò tra 1138-1152 e prese parte alla II Crociata; secondo alcuni commentatori non sarebbe sceso mai in Italia, quindi Dante potrebbe riferirsi a Corrado II il Salico (1024-1039), che però è troppo anteriore a Cacciaguida. Del resto l'avo di Dante poteva essersi unito a lui anche in diversa circostanza e l'espressione dietro li andai non implica che si sia accodato al suo seguito.

I vv. 19-24 indicano che la luce di Cacciaguida si muove lungo il braccio destro della croce e scende in basso, senza staccarsi da essa come una gemma che resta attaccata al suo nastro. La lista radial è propriamente il raggio che divide il cerchio, quindi è ciascuno degli assi della croce che, essendo perpendicolari, è come se dividessero un cerchio in quattro quadranti uguali.

Il v. 24 allude a una particolare proprietà dell'alabastro che lascia trasparire la luce: può darsi che Dante avesse visto delle finestre di alcune chiese fatte in quel materiale, che lasciavano filtrare la luce del sole.

I vv. 25-27 si riferiscono ovviamente ad Aen., VI, 684 ss., quando Enea scende agli Inferi e incontra l'ombra del padre Anchise nei Campi Elisi; la maggior musa è prob. Virgilio, ma potrebbe essere anche l'alta poesia dell'Eneide.

Le parole in latino ai vv. 28-30 significano: «O mio discendente, o abbondanza grazia divina, a chi come a te fu aperta per due volte la porta del cielo?». Sanguis meus è calco virgiliano (Aen., VI, 835), mentre le altre espressioni come superinfusa, gratia Dei, celi ianua sono di derivazione biblica. La domanda è retorica e sottintende che il primo a compiere un viaggio in Paradiso da vivo fu san Paolo (cfr. Inf., II, 28 ss.)

Il magno volume (v. 50) è il libro della mente di Dio, dove ogni cosa è immutabile e dove Cacciaguida ha letto dell'arrivo di Dante.

Al v. 55 mei è lat. da meare, «procedere» (cfr. Par., XIII, 55).

Al v. 74 la prima equalità è Dio: Dante vuol dire che per i beati l'intelletto è pari al loro sentimento e lo possono esprimere a parole, mentre per lui, mortale, questo è più difficile.

I vv. 91-94 alludono al figlio di Cacciaguida, Alighiero I bisnonno del poeta, che da più di un secolo è nella I Cornice del Purgatorio: il suo nome, che poi divenne il cognome di Dante, deriva da quello degli Aldighieri, la famiglia della moglie di Cacciaguida (vv. 137-138).

I vv. 97-99 alludono all'antica cinta muraria di Firenze, che risaliva al IX-X sec. ed era assai più ristretta di quella dei tempi di Dante, realizzata nel 1173 quindi dopo la morte di Cacciaguida. Il v. 98 si riferisce alla chiesa di Badia, che si trovava presso le antiche mura e suonava ancora le ore canoniche.

Alcuni mss. leggono al v. 101 donne contigiate, ma è prob. che Dante si riferisca al capo di abbigliamento. Contigiato deriva dall'ant. fr. cointise, «ornamento».

Al v. 106 le case sono dette vòte perché troppo grandi a causa del lusso e quindi sproporzionate; alcuni intendono un'allusione agli esili del tempo di Dante, ma sembrerebbe fuori contesto in questo passo (l'avo biasima i costumi lussuosi della Firenze del Trecento).

I vv. 109-111 indicano che il monte Uccellatoio, che sorge alle porte di Firenze, non aveva ancora superato Monte Mario a Roma, cioè il fasto degli edifici di Firenze non aveva ancora oltrepassato quello della città di Roma; forse Dante allude più in generale all'ascesa e poi al declino politico-morale della sua città. Uccellatoio è quadrisillabo per trittongo.

Bellincione Berti (v. 112) era il padre della buona Gualdrada (Inf., XVI, 37) e fu un fiorentino illustre della nobile famiglia dei Ravignani, di cui sappiamo ben poco (visse nel XII sec.). I Nerli e i Vecchietti (Vecchio, v. 115) erano altre famiglie cospicue di parte guelfa, anch'esse contemporanee dell'avo.

I vv. 118-120 vogliono dire che le antiche donne di Firenze non seguivano i mariti in esilio e non erano abbandonate dagli stessi per andare a commerciare in Francia.

L'immagine ai vv. 124-126 riprende quella del v. 117 e descrive le donne della Firenze antica intente a filare la lana, come le brave matrone dell'antica Roma; la famiglia è l'insieme dei servi e ad essi la donna fiorentina narrava le antiche storie delle origini della città, da Roma, e attraverso questa, da Troia.

Cianghella (v. 129) era la figlia di Arrigo della Tosa, che dopo la morte del marito Lito degli Alidosi, imolese, tornò a Firenze e condusse vita dissoluta sino alla morte, avvenuta forse nel 1330; Lapo Salterello era un giurista e poeta contemporaneo di Dante, accusato di brogli e baratteria e che passò alla parte Nera dopo i fatti del 1301-1302 (fu, a quanto pare, uomo di corrotti costumi). A questi due esempi negativi Dante contrappone quelli positivi di Quinzio Cincinnato, il celebre dittatore romano che vinse gli Equi, già ricordato da Giustiniano in Par., VI, 46, e di Cornelia, la figlia di Scipione l'Africano e madre dei Gracchi, esempio di virtù e onestà per le donne di Roma, inclusa tra gli «spiriti magni» del Limbo (cfr. Inf., IV).

Il Batisteo citato al v. 134 è San Giovanni (cfr. Inf., XIX, 17; Par., XXV, 8-9); la forma Batisteo fu usata fino al Cinqucento.

Secondo alcuni la moglie di Cacciaguida (v. 137) veniva da Ferrara e apparteneva alla famiglia degli Aldighieri.

Lo 'mperador Currado (v. 139) è certamente Corrado III di Hohenstaufen, che regnò tra 1138-1152 e prese parte alla II Crociata; secondo alcuni commentatori non sarebbe sceso mai in Italia, quindi Dante potrebbe riferirsi a Corrado II il Salico (1024-1039), che però è troppo anteriore a Cacciaguida. Del resto l'avo di Dante poteva essersi unito a lui anche in diversa circostanza e l'espressione dietro li andai non implica che si sia accodato al suo seguito.

Testo Benigna volontade in che si liqua

sempre l’amor che drittamente spira, come cupidità fa ne la iniqua, 3 silenzio puose a quella dolce lira, e fece quietar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. 6 Come saranno a’ giusti preghi sorde quelle sustanze che, per darmi voglia ch’io le pregassi, a tacer fur concorde? 9 Bene è che sanza termine si doglia chi, per amor di cosa che non duri, etternalmente quello amor si spoglia. 12 Quale per li seren tranquilli e puri discorre ad ora ad or sùbito foco, movendo li occhi che stavan sicuri, 15 e pare stella che tramuti loco, se non che da la parte ond’e’ s’accende nulla sen perde, ed esso dura poco: 18 tale dal corno che ‘n destro si stende a piè di quella croce corse un astro de la costellazion che lì resplende; 21 né si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse, che parve foco dietro ad alabastro. 24 Sì pia l’ombra d’Anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s’accorse. 27 «O sanguis meus, o superinfusa gratia Dei, sicut tibi cui bis unquam celi ianua reclusa?». 30 Così quel lume: ond’io m’attesi a lui; poscia rivolsi a la mia donna il viso, e quinci e quindi stupefatto fui; 33 ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo de la mia gloria e del mio paradiso. 36 Indi, a udire e a veder giocondo, giunse lo spirto al suo principio cose, ch’io non lo ‘ntesi, sì parlò profondo; 39 né per elezion mi si nascose, ma per necessità, ché ‘l suo concetto al segno d’i mortal si soprapuose. 42 E quando l’arco de l’ardente affetto fu sì sfogato, che ‘l parlar discese inver’ lo segno del nostro intelletto, 45 la prima cosa che per me s’intese, «Benedetto sia tu», fu, «trino e uno, che nel mio seme se’ tanto cortese!». 48 E seguì: «Grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume du’ non si muta mai bianco né bruno, 51 solvuto hai, figlio, dentro a questo lume in ch’io ti parlo, mercè di colei ch’a l’alto volo ti vestì le piume. 54 Tu credi che a me tuo pensier mei da quel ch’è primo, così come raia da l’un, se si conosce, il cinque e ‘l sei; 57 e però ch’io mi sia e perch’io paia più gaudioso a te, non mi domandi, che alcun altro in questa turba gaia. 60 Tu credi ‘l vero; ché i minori e ‘ grandi di questa vita miran ne lo speglio in che, prima che pensi, il pensier pandi; 63 ma perché ‘l sacro amore in che io veglio con perpetua vista e che m’asseta di dolce disiar, s’adempia meglio, 66 la voce tua sicura, balda e lieta suoni la volontà, suoni ‘l disio, a che la mia risposta è già decreta!». 69 Io mi volsi a Beatrice, e quella udio pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno che fece crescer l’ali al voler mio. 72 Poi cominciai così: «L’affetto e ‘l senno, come la prima equalità v’apparse, d’un peso per ciascun di voi si fenno, 75 però che ‘l sol che v’allumò e arse, col caldo e con la luce è sì iguali, che tutte simiglianze sono scarse. 78 Ma voglia e argomento ne’ mortali, per la cagion ch’a voi è manifesta, diversamente son pennuti in ali; 81 ond’io, che son mortal, mi sento in questa disagguaglianza, e però non ringrazio se non col core a la paterna festa. 84 Ben supplico io a te, vivo topazio che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio». 87 «O fronda mia in che io compiacemmi pur aspettando, io fui la tua radice»: cotal principio, rispondendo, femmi. 90 Poscia mi disse: «Quel da cui si dice tua cognazione e che cent’anni e piùe girato ha ‘l monte in la prima cornice, 93 mio figlio fu e tuo bisavol fue: ben si convien che la lunga fatica tu li raccorci con l’opere tue. 96 Fiorenza dentro da la cerchia antica, ond’ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. 99 Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder più che la persona. 102 Non faceva, nascendo, ancor paura la figlia al padre, che ‘l tempo e la dote non fuggien quinci e quindi la misura. 105 Non avea case di famiglia vòte; non v’era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che ‘n camera si puote. 108 Non era vinto ancora Montemalo dal vostro Uccellatoio, che, com’è vinto nel montar sù, così sarà nel calo. 111 Bellincion Berti vid’io andar cinto di cuoio e d’osso, e venir da lo specchio la donna sua sanza ‘l viso dipinto; 114 e vidi quel d’i Nerli e quel del Vecchio esser contenti a la pelle scoperta, e le sue donne al fuso e al pennecchio. 117 Oh fortunate! ciascuna era certa de la sua sepultura, e ancor nulla era per Francia nel letto diserta. 120 L’una vegghiava a studio de la culla, e, consolando, usava l’idioma che prima i padri e le madri trastulla; 123 l’altra, traendo a la rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia d’i Troiani, di Fiesole e di Roma. 126 Saria tenuta allor tal maraviglia una Cianghella, un Lapo Salterello, qual or saria Cincinnato e Corniglia. 129 A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, 132 Maria mi diè, chiamata in alte grida; e ne l’antico vostro Batisteo insieme fui cristiano e Cacciaguida. 135 Moronto fu mio frate ed Eliseo; mia donna venne a me di val di Pado, e quindi il sopranome tuo si feo. 138 Poi seguitai lo ‘mperador Currado; ed el mi cinse de la sua milizia, tanto per bene ovrar li venni in grado. 141 Dietro li andai incontro a la nequizia di quella legge il cui popolo usurpa, per colpa d’i pastor, vostra giustizia. 144 Quivi fu’ io da quella gente turpa disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt’anime deturpa; e venni dal martiro a questa pace». 148 |

ParafrasiLa volontà di fare il bene, in cui si manifesta sempre l'amore ben diretto, così come la cupidigia si manifesta nella volontà malvagia, fece stare in silenzio quella dolce lira e fece acquietare le sante corde che la mano di Dio allenta e tira (i beati interruppero il canto).

Com'è possibile che quelle anime siano sorde alle giuste preghiere, visto che per indurmi a pregarle furono tutte concordi nel tacere? È giusto che soffra in eterno colui che, per amore di beni effimeri, si priva in eterno dell'amore di Dio. Come nei cieli tersi e puri all'improvviso passa una stella cadente, attirando lo sguardo che prima era tranquillo, e sembra una stella che si sposti, salvo che nel punto in cui essa si accende non sparisce nessun astro e il fenomeno è di breve durata: così, dal braccio destro della croce fino alla parte inferiore, si mosse una delle luci che costellavano quella figura; e la gemma non si separò dal suo nastro, ma percorse il braccio della croce simile a un fuoco dietro una parete di alabastro. Così devota l'anima di Anchise si mostrò quando vide il figlio Enea nei Campi Elisi, se dobbiamo credere alla nostra maggiore Musa (Virgilio, autore dell'Eneide). «O mio discendente, o abbondante grazia divina, a chi come a te fu aperta due volte la porta del Cielo?» Così disse quella luce: allora mi rivolsi al beato; poi rivolsi lo sguardo alla mia donna (Beatrice), e fui stupefatto dell'una e dell'altra visione; infatti dentro agli occhi di Beatrice ardeva un sorriso tale, che pensai di toccare coi miei occhi il fondo della mia gioia e della mia beatitudine. Poi, piacevole a vedersi e a udirsi, lo spirito aggiunse a quanto aveva detto altre cose, tanto profonde che non riuscii a capirle; e non ne celò il senso per sua scelta, ma lo fece necessariamente in quanto il concetto espresso andava ben oltre al limite dell'intelletto umano. E quando l'arco del suo ardore di carità si fu sfogato fino a scendere al limite della nostra ragione, la prima cosa che compresi fu quando disse: «Benedetto sia tu, o Dio uno e trino, che sei tanto cortese verso il mio discendente!» Poi continuò: «Tu, o figlio, hai finalmente esaudito in questa luce in cui io ti parlo il gradito e lontano desiderio che avevo tratto leggendo dal gran volume (la mente divina) dove ogni cosa è immutabile, grazie a colei (Beatrice) che ti ha dato le ali per questo alto volo (ti ha condotto fin qui). Tu credi che il tuo pensiero venga a me da quello divino, così come dall'uno, se lo si conosce, derivano il cinque e il sei; e dunque non mi chiedi chi sono e perché sembri più felice per la tua presenza, rispetto a chiunque altro in questa beata schiera. Tu pensi il vero; infatti le anime più e meno beate del Paradiso osservano nello specchio (la mente divina) nella quale, prima ancora che tu pensi, si riflette il tuo pensiero; tuttavia, affinché l'ardore di carità che io provo sempre grazie alla continua contemplazione di Dio e che mi accende di dolce desiderio si adempia perfettamente, la tua voce sicura, senza incertezze e lieta esprima la tua volontà, faccia risuonare il desiderio al quale la mia risposta è stata già decretata!» Io mi rivolsi a Beatrice e lei capì prima che parlassi, e mi sorrise con un cenno che fece crescere le ali al mio desiderio. Poi cominciai a dire: «Il sentimento e l'intelletto, non appena Dio vi apparse, si fecero per voi dello stesso peso, poiché il sole (Dio) che vi illuminò e scaldò è uguale nel suo sapere e nel suo amore, al punto che ogni altra uguaglianza è imperfetta. Ma sentimento e intelletto nei mortali hanno mezzi ben diversi, per la ragione che vi è nota (l'imperfezione degli uomini); perciò io, che sono mortale, mi sento in questa insufficienza, dunque ringrazio solo col cuore per la festosa accoglienza. Ora ti supplico, splendente topazio che sei incastonato questo prezioso gioiello (la croce), di rivelarmi il tuo nome». Egli iniziò così a rispondermi: «O mio discendente, in cui mi sono compiaciuto anche solo aspettando, io fui il capostipite della tua famiglia». Poi proseguì: «Colui dal quale deriva il tuo cognome (Alighiero I) e che gira da più di cent'anni nella I Cornice del Purgatorio, fu mio figlio e il tuo bisnonno: è opportuno che tu abbrevi la sua lunga fatica con le tue preghiere. (Ai miei tempi) Firenze era ancora racchiusa nell'antica cinta muraria, da dove sente ancora le ore canoniche (dalla chiesa di Badia) e se ne stava in pace, sobria e morigerata. Le donne ancora non esibivano catenelle, corone, gonne ricamate, cinture che fossero più appariscenti delle persone. La figlia, nascendo, non faceva ancora paura al padre, poiché l'età delle nozze e l'entità della dote non erano ancora sproporzionate (oggi le ragazze si sposano presto e con dote eccessiva). Non c'erano palazzi disabitati e vuoti; Sardanapalo non aveva ancora mostrato cosa si può fare in camera da letto (non c'erano costumi sessuali sfrenati). Monte Mario a Roma non era ancora superato dal vostro monte Uccellatoio, il quale sarà superato sia nel crescere sia nella rapida decadenza (Firenze declinerà in fretta come l'antica Roma). Io vidi Bellincione Berti indossare una cintura di cuoio e d'osso, e sua moglie allontanarsi dallo specchio senza il viso imbellettato; e vidi i membri della famiglia Nerli e dei Vecchietti accontentarsi di vesti in pelle, e le loro donne lavorare al telaio. Oh donne fortunate! ciascuna era certa di morire in patria, e nessuna di loro era abbandonata dal marito che andava a commerciare in Francia. L'una vegliava con amore il figlio nella culla e, consolandolo, usava il linguaggio infantile che diverte soprattutto i padri e le madri; l'altra, lavorando al telaio, raccontava alla servitù le antiche leggende dei Troiani, di Fiesole, di Roma. Allora una Cianghella, un Lapo salterello avrebbe suscitato meraviglia, proprio come ora farebbero Cincinnato e Cornelia. In una convivenza così pacifica e bella, in una comunità così unita di cittadini, in una così bella dimora mi fece nascere mia madre, invocando Maria nelle grida del parto; e nel vostro antico Battistero di S. Giovanni fui battezzato col nome di Cacciaguida. Miei fratelli furono Moronto ed Eliseo; mia moglie venne dalla Valpadana, e da lei ebbe origine il tuo cognome, Alighieri. Poi seguii l'imperatore Corrado III; ed egli mi fece cavaliere, a tal punto gli piacqui con il mio retto operare. Lo seguii in Terrasanta, contro la malvagità di quella religione (l'Islam) il cui popolo usurpa quei luoghi, a causa della trascuratezza dei pontefici. Lì quella gente maledetta mi strappò dal mondo fallace (mi uccise), il cui amore svia molte anime; e venni da quel martirio direttamente a questa pace». |