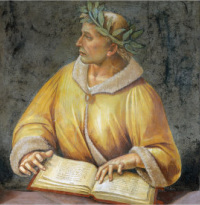

Publio Ovidio Nasone

L. Signorelli, Ovidio

Poeta latino vissuto nell'età di Augusto (43 a.C. - 17 d.C.), nacque a Sulmona e giunse giovanissimo a Roma, dove studiò retorica e si dedicò assai presto alla poesia. Entrò in contatto con i principali autori del tempo (Orazio, Messalla Corvino, Properzio) ed frequentò la corte dell'imperatore, conducendo vita brillante e contraendo vari matrimoni. Pubblicò un canzoniere di elegie in tre libri, gli Amores, cui seguirono altre poesie di contenuto leggero e galante, come le Heroides (raccolta di epistole in versi con cui le eroine del mito si rivolgono ai loro uomini lontani) e l'Ars amatoria, in tre libri, in cui dà consigli agli uomini su come conquistare le donne (nel III libro fa il contrario, forse a parziale scusante dei primi due). Divenne in breve il poeta alla moda della Roma augustea di fine I sec. a.C., grazie ai suoi versi spregiudicati e di argomento erotico (da ricordare anche i Medicamina faciei femineae e i Remedia amoris); verso il 3 d.C. iniziò la composizione delle sue opere più impegnate, ovvero i Fasti e soprattutto le Metamorfosi, un poema di argomento mitologico in 15 libri che è considerato il suo capolavoro. Nell'8 d.C. fu colpito da un duro provvedimento di Augusto che lo relegava a Tomi, sul Mar Nero, per ragioni che non sono state mai chiarite: il poeta stesso accenna in alcune sue opere a un carmen e ad un error, cioè probabilmente fu allontanato per la sua poesia troppo licenziosa e, forse, per il suo coinvolgimento in uno scandalo a corte riguardante Giulia, figlia dell'imperatore (sul Mar Nero scrisse le Epistulae ex Ponto e i Tristia, rimanendovi sino alla morte in quanto neppure il successore di Augusto, Tiberio, revocò il provvedimento). La fama fu assicurata ad Ovidio dalle Metamorfosi, che ebbero uno straordinario successo soprattutto nei secc. XII-XIII e furono oggetto di un intenso lavorio interpretativo in chiave cristiana, cosa comune anche ad altri poeti latini come Virgilio e Stazio (un commento in antico francese intitolato Ovide moralisé, risalente al XIV sec. e che sottoponeva il poema a questa rilettura allegorica, ebbe un'amplissima diffusione nei decenni seguenti).

Dante lo include tra le anime del Limbo (Inf., IV, 79 ss.), insieme ai poeti Omero, Orazio e Lucano: i quattro erano considerati nel Medioevo come i principali poeti dell'antichità dopo Virgilio, al di là dei loro effettivi meriti (questo vale soprattutto per Ovidio e Lucano, da Dante molto sopravvalutati a fronte del loro effettivo valore), e l'ordine in cui sono presentati è indicativo probabilmente della gerarchia d'importanza con cui venivano inclusi nel canone (Ovidio viene dopo Orazio e prima di Lucano). I quattro si felicitano per il momentaneo ritorno di Virgilio nel Limbo e accolgono nella loro bella scola Dante, che si gloria di essere sesto tra cotanto senno; è assai probabile che essi facciano parte degli «spiriti magni» che albergano nel nobile castello visitato subito dopo, anche se di ciò non vi è cenno esplicito nel poema. Enorme è l'importanza nel poema di Ovidio e della sua poesia, specie delle Metamorfosi dal cui repertorio mitografico Dante attinge a piene mani in quanto rappresenta per lui uno straordinario serbatoio di immagini, similitudini, riferimenti al mondo classico; non di rado il poema ovidiano è citato come fonte in contrasto con la poesia di Virgilio, come nell'episodio infernale di Caco, la qual cosa ha suscitato più di una perplessità fra gli studiosi (non è escluso che Dante si rifacesse non già ai testi originali, bensì a quei commenti in chiave cristiana cui abbiamo fatto cenno). In Inf., XXV, 97-102 Dante gareggia esplicitamente con Ovidio nel descrivere le orribili trasformazioni dei ladri della VII Bolgia, citando gli episodi di Cadmo e Aretusa narrati in Met., IV, 563 ss. e V, 572 ss., vantandosi del fatto che il poeta latino non aveva rappresentato una duplice trasmutazione come quella, staordinaria, che a lui è dato osservare (nei versi precedenti era citato in modo analogo Lucano).

Dante lo include tra le anime del Limbo (Inf., IV, 79 ss.), insieme ai poeti Omero, Orazio e Lucano: i quattro erano considerati nel Medioevo come i principali poeti dell'antichità dopo Virgilio, al di là dei loro effettivi meriti (questo vale soprattutto per Ovidio e Lucano, da Dante molto sopravvalutati a fronte del loro effettivo valore), e l'ordine in cui sono presentati è indicativo probabilmente della gerarchia d'importanza con cui venivano inclusi nel canone (Ovidio viene dopo Orazio e prima di Lucano). I quattro si felicitano per il momentaneo ritorno di Virgilio nel Limbo e accolgono nella loro bella scola Dante, che si gloria di essere sesto tra cotanto senno; è assai probabile che essi facciano parte degli «spiriti magni» che albergano nel nobile castello visitato subito dopo, anche se di ciò non vi è cenno esplicito nel poema. Enorme è l'importanza nel poema di Ovidio e della sua poesia, specie delle Metamorfosi dal cui repertorio mitografico Dante attinge a piene mani in quanto rappresenta per lui uno straordinario serbatoio di immagini, similitudini, riferimenti al mondo classico; non di rado il poema ovidiano è citato come fonte in contrasto con la poesia di Virgilio, come nell'episodio infernale di Caco, la qual cosa ha suscitato più di una perplessità fra gli studiosi (non è escluso che Dante si rifacesse non già ai testi originali, bensì a quei commenti in chiave cristiana cui abbiamo fatto cenno). In Inf., XXV, 97-102 Dante gareggia esplicitamente con Ovidio nel descrivere le orribili trasformazioni dei ladri della VII Bolgia, citando gli episodi di Cadmo e Aretusa narrati in Met., IV, 563 ss. e V, 572 ss., vantandosi del fatto che il poeta latino non aveva rappresentato una duplice trasmutazione come quella, staordinaria, che a lui è dato osservare (nei versi precedenti era citato in modo analogo Lucano).